- Биологическая роль кислорода

- Все тесты

- Горение и виды горючих веществ

- Изотопы

- История открытия

- Нахождение в природе

- Получение кислорода в лаборатории

- Происхождение названия

- Разложение кислородсодержащих веществ

- Распространенность оксигена в природе

- Реакция перекисных соединений с углекислым газом

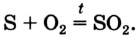

- Реакция с серой

- Сварка и резка металлов

- Свойства и применение кислорода

- Строение и физические свойства простых веществ

- Токсические производные кислорода

- Физические свойства

- Фториды кислорода

- Химические свойства

- Элемент в окружающей среде

Биологическая роль кислорода

Аварийный запас кислорода в бомбоубежище

Большинство живых существ (аэробы) дышат кислородом воздуха.

Широко используется кислород в медицине.

При сердечно-сосудистых заболеваниях, для улучшения обменных процессов, в желудок вводят кислородную пену («кислородный коктейль»).

Подкожное введение кислорода используют при трофических язвах, слоновости, гангрене и других серьёзных заболеваниях.

Для обеззараживания и дезодорации воздуха и очистки питьевой воды применяют искусственное обогащение озоном.

Радиоактивный изотоп кислорода 15O применяется для исследований скорости кровотока, лёгочной вентиляции.

Все тесты

- Тест на темуАнализ стихотворения «Не с теми я, кто бросил землю» А. Ахматовой5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Перемена» Б. Пастернака5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Стихи о Петербурге» А. Ахматовой5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Стихи к Блоку» М. Цветаевой5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Клеветникам России» А. Пушкина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Завещание» Н. Заболоцкого5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Стихи о Москве» М. Цветаевой5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Молитва» М. Цветаевой5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «И. И. Пущину!» А. Пушкина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «День и ночь» Ф. Тютчева5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Весна в лесу» Б. Пастернака5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Журавли» Р. Гамзатова5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Люблю» В. Маяковского5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Когда на меня навалилась беда» К. Кулиева5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Гамлет» Б. Пастернака5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Русь» А. Блока5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Ночь» В. Маяковского5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения К. Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…»5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения Жуковского «Приход весны»5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения Анны Ахматовой «Сероглазый король»5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Июль – макушка лета…»5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Мелколесье. Степь и дали…» С. Есенина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Не позволяй душе лениться» Н. Заболоцкого5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «На дне моей жизни» А. Твардовского5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…» С. Есенина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Бабушкины сказки» С. Есенина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Снежок» Н. Некрасова1 вопрос

- Тест на темуАнализ стихотворения «По вечерам» Н. Рубцова5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…» Н. Некрасова5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Цветы последние милей…» А. Пушкина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Я знаю, никакой моей вины…» А. Твардовского5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Я не ищу гармонии в природе»Н. Заболоцкого5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Разбуди меня завтра рано» С. Есенина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Снега потемнеют синие» А. Твардовского5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Осень» Н. Карамзина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Молитва» А. Ахматовой5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Вечер» А. Фета5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу» С. Есенина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Тучи» М. Лермонтова5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Книга» Г. Тукая5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» В. Маяковского5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Деревня» А. Пушкина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Летний вечер» А. Блока5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Я убит подо Ржевом» А. Твардовского5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Элегия» А. Пушкина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Зимнее утро» А. Пушкина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Троица» И. Бунина5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Бабушке» М. Цветаевой5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «О весна без конца и краю» А. Блока5 вопросов

- Тест на темуАнализ стихотворения «Море» В. Жуковского5 вопросов

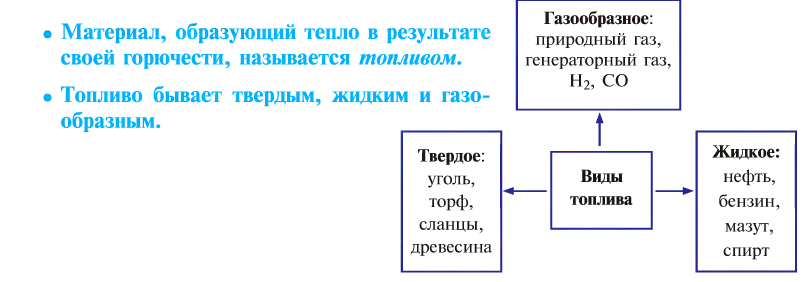

Горение и виды горючих веществ

Реакция, протекающая с участием кислорода и сопровождающаяся выделением большого количества света и тепла, называется горением.

В чистом кислороде, по сравнению с воздухом, вещества горят во много раз быстрее (рис. 22). В обоих случаях выделяется равное количество теплоты, но в кислороде этот процесс протекает быстрее и выделяющаяся теплота не расходуется, как в случае с воздухом, на нагревание азота.

Температура при горении в чистом кислороде выше, чем в воздухе. Опуская тлеющую лучину в сосуд с чистым кислородом, можно увидеть, как она сразу загорается. А в воздухе тлеющая лучина может вскоре и потухнуть. Если эта лучина зажжена, то она продолжает гореть на воздухе, потому что выделяющееся при горении тепло требует большей температуры, чем температура воспламенения лучины.

Рис. 22. Горение магния в чистом кислороде

Рис. 23. Тушение пламени

Температура, необходимая для поджигания вещества на воздухе, называегся температурой воспламенения.

Значит, для обеспечения горения веществ, нужно нагревать их до температуры воспламенения и подавать кислород в достаточном количестве.

Для того чтобы потушить пламя, необходимо ликвидировать факторы, обеспечивающие его появление, т.е. охладить вещество до температуры ниже температуры возгорания и прекратить подачу кислорода (рис. 23).

Чтобы потушить горящую вещь, сначала следует понизить температуру, используя невоспламеняющиеся средства, затем накрыть источник возгорания одеялом или брезентом, чтобы прекратить подачу воздуха.

В непредвиденных ситуациях для тушения пожара необходимо использовать специальные средства, а если их нет, то применять указанный выше способ.

Вообще процесс горения имеет огромное значение в промышленности и в повседневной жизни.

От твердого топлива остается минеральный осадок — пепел. Жидкое и газообразное топливо такого недостатка не имеет. Но любое топливо независимо от места добычи, промышленного объема, экономической эффективности имеет только свое место применения, и возможности по его взаимозамещению ограничены.

Неправильное сжигание топлива приносит вред народному хозяйству.

Топливо позволяет спокойно переносить холод, варить пищу, которая не употребляется в сыром виде, получать металлы из руд путем их выплавки, обеспечивать движение транспорта, получать другие виды энергии.

Изотопы

Основная статья: Изотопы кислорода

Кислород имеет три устойчивых изотопа: 16О, 17О и 18О, среднее содержание которых составляет соответственно 99,759 %, 0,037 % и 0,204 % от общего числа атомов кислорода на Земле. Резкое преобладание в смеси изотопов наиболее лёгкого из них 16О связано с тем, что ядро атома 16О состоит из 8 протонов и 8 нейтронов (дважды магическое ядро с заполненными нейтронной и протонной оболочками). А такие ядра, как следует из теории строения атомного ядра, обладают особой устойчивостью.

Также известны радиоактивные изотопы кислорода с массовыми числами от 12О до 24О.

История открытия

Официально считается[4][5], что кислород был открыт английским химиком Джозефом Пристли1 августа1774 года путём разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде (Пристли направлял на это соединение солнечные лучи с помощью большой линзы).

- 2HgO→t2Hg O2↑{displaystyle {ce {2HgO ->[t] 2Hg O2 ^}}}.

Однако Пристли первоначально не понял, что открыл новое простое вещество, он считал, что выделил одну из составных частей воздуха (и назвал этот газ «дефлогистированным воздухом»). О своём открытии Пристли сообщил выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье.

Несколькими годами ранее (в 1771 году) кислород получил шведский химик Карл Шееле. Он прокаливал селитру с серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Шееле назвал этот газ «огненным воздухом» и описал своё открытие в изданной в 1777 году книге (именно потому, что книга опубликована позже, чем сообщил о своём открытии Пристли, последний и считается первооткрывателем кислорода). Шееле также сообщил о своём опыте Лавуазье.

Важным этапом, который способствовал открытию кислорода, были работы французского химика Пьера Байена, который опубликовал работы по окислению ртути и последующему разложению её оксида.

Наконец, окончательно разобрался в природе полученного газа А. Лавуазье, воспользовавшийся информацией от Пристли и Шееле. Его работа имела очень большое значение, потому что благодаря ей была ниспровергнута господствовавшая в то время и тормозившая развитие химии флогистонная теория.

Лавуазье провёл опыт по сжиганию различных веществ и опроверг теорию флогистона, опубликовав результаты по изменению веса сожжённых элементов. Вес золы превышал первоначальный вес элемента, что дало Лавуазье право утверждать, что при горении происходит химическая реакция (окисление) вещества, в связи с этим масса исходного вещества увеличивается, что опровергает теорию флогистона.

Таким образом, заслугу открытия кислорода фактически делят между собой Пристли, Шееле и Лавуазье.

Нахождение в природе

Накопление O

2

в

атмосфере

Земли. Зелёный график — нижняя оценка уровня кислорода, красный — верхняя оценка.

1

. (3,85—2,45 млрд лет назад) — O

2

не производился

2

. (2,45—1,85 млрд лет назад) — O

2

производился, но поглощался океаном и породами морского дна

3

. (1,85—0,85 млрд лет назад) — O

2

выходит из океана, но расходуется при окислении горных пород на суше и при образовании озонового слоя

4

. (0,85—0,54 млрд лет назад) — все горные породы на суше окислены, начинается накопление O

2

в атмосфере

5

. (0,54 млрд лет назад — по настоящее время) — современный период, содержание O

2

в атмосфере стабилизировалось

Кислород — самый распространённый в земной коре элемент, на его долю (в составе различных соединений, главным образом силикатов) приходится около 47 % массы твёрдой земной коры. Морские и пресные воды содержат огромное количество связанного кислорода — 85,82 % (по массе).

В атмосфере содержание свободного кислорода составляет 20,95 % по объёму и 23,10 % по массе (около 1015 тонн[7]). Однако до появления первых фотосинтезирующих микробов в архее 3,5 млрд лет назад в атмосфере его практически не было.

Свободный кислород в больших количествах начал появляться в палеопротерозое (3—2,3 млрд лет назад) в результате глобального изменения состава атмосферы (кислородной катастрофы). Первый миллиард лет практически весь кислород поглощался растворённым в океанах железом и формировал залежи джеспилита.

Наличие большого количества растворённого и свободного кислорода в океанах и атмосфере привело к вымиранию большинства анаэробных организмов. Тем не менее, клеточное дыхание с помощью кислорода позволило аэробным организмам производить гораздо больше АТФ, чем анаэробным, сделав их доминирующими[10].

С начала кембрия 540 млн лет назад содержание кислорода колебалось от 15 % до 30 % по объёму[11]. К концу каменноугольного периода (около 300 миллионов лет назад) его уровень достиг максимума в 35 % по объёму, который, возможно, способствовал большому размеру насекомых и земноводных в это время[12].

Основная часть кислорода на Земле выделяется фитопланктоном Мирового океана. Около 60 % кислорода от используемого живыми существами расходуется на процессы гниения и разложения, 80 % кислорода, производимого лесами, уходит на гниение и разложение растительности лесов[13].

Деятельность человека очень мало влияет на количество свободного кислорода в атмосфере[14][нет в источнике].

Кислород входит в состав многих органических веществ и присутствует во всех живых клетках. По числу атомов в живых клетках он составляет около 25 %, по массовой доле — около 65 %[6].

В 2022 году датские учёные доказали, что свободный кислород входил в состав атмосферы уже 3,8 млрд лет назад[16].

Получение кислорода в лаборатории

Лабораторные методы получения кислорода основаны на химических реакциях.

Дж. Пристли получал этот газ из соединения, название которого — меркурий

Рис. 54.Получение кислорода нагреванием меркурий

Рис. 54.Получение кислорода нагреванием меркурий оксида

оксида

Соответствующее химическое уравнение:

Сейчас метод Пристли не используют, поскольку пары ртути токсичны. Кислород получают с помощью других реакций, подобных рассмотренной. Они, как правило, происходят при нагревании.

Реакции, при которых из одного вещества образуются несколько других, называют реакциями разложения.

Для получения кислорода в лаборатории используют такие оксигенсодержащие соединения:

Небольшое количество катализатора — манган

Получение кислорода разложением гидроген пероксида

Получение кислорода разложением гидроген пероксида  Налейте в пробирку 2 мл раствора гидроген пероксида (традиционное название этого вещества — перекись водорода). Зажгите длинную лучинку и погасите ее (как вы это делаете со спичкой), чтобы она едва тлела. Насыпьте в пробирку с раствором гидроген пероксида немного катализатора — черного порошка манган

Налейте в пробирку 2 мл раствора гидроген пероксида (традиционное название этого вещества — перекись водорода). Зажгите длинную лучинку и погасите ее (как вы это делаете со спичкой), чтобы она едва тлела. Насыпьте в пробирку с раствором гидроген пероксида немного катализатора — черного порошка манган

Составьте уравнение реакции разложения гидроген пероксида, если вторым продуктом реакции является вода

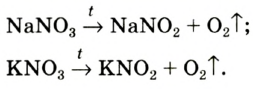

В лаборатории кислород можно также получить разложением натрий нитрата

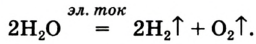

селитры.Кислород вместе с водородом являются продуктами разложения воды под действием электрического тока:

селитры.Кислород вместе с водородом являются продуктами разложения воды под действием электрического тока:

Происхождение названия

Слово кислород (именовался в начале XIX века ещё «кислотвором») своим появлением в русском языке до какой-то степени обязано М. В. Ломоносову, который ввёл в употребление, наряду с другими неологизмами, слово «кислота»; таким образом слово «кислород», в свою очередь, явилось калькой термина «оксиген» (фр.oxygène), предложенного А.

Лавуазье (от др.-греч.ὀξύς — «кислый» и γεννάω — «рождаю»), который переводится как «порождающий кислоту», что связано с первоначальным значением его — «кислота», ранее подразумевавшим вещества, именуемые по современной международной номенклатуреоксидами.

Разложение кислородсодержащих веществ

Небольшие количества кислорода можно получать нагреванием перманганата калия KMnO4:

- 2KMnO4→tK2MnO4 MnO2 O2↑{displaystyle {ce {2KMnO4 ->[t] K2MnO4 MnO2 O2 ^}}}

Используют также реакцию каталитического разложения пероксида водорода H2O2 в присутствии оксида марганца(IV):

- 2H2O2→MnO22H2O O2↑{displaystyle {ce {2H2O2 ->[MnO2] 2H2O O2 ^}}}

Кислород можно получить каталитическим разложением хлората калия (бертолетовой соли) KClO3:

- 2KClO3⟶2KCl 3O2↑{displaystyle {ce {2KClO3 -> 2KCl 3O2 ^}}}

Разложение оксида ртути(II) (при t = 100 °C) было первым методом синтеза кислорода:

- 2HgO→100°C2Hg O2↑{displaystyle {ce {2HgO ->[100{°}C] 2Hg O2 ^}}}

Распространенность оксигена в природе

Оксиген — один из самых распространенных элементов на нашей планете. В земной коре его атомов больше, чем атомов любого другого элемента (§ 6). Атомы Оксигена содержатся в песке, глине, известняке, многих минералах. Оксиген — второй по распространенности в атмосфере (после Нитрогена) и в гидросфере (после Гидрогена).

Атомы Оксигена входят в состав молекул многих веществ, находящихся в живых организмах (белков, жиров, крахмала и пр.). В теле взрослого человека массовая доля этого элемента составляет примерно 65 %.

Кислород. Важнейшее простое вещество Оксигена — кислород. Этот газ необходим для дыхания; он поддерживает горение.

Формула кислорода вам известна —

Молекула кислорода достаточно устойчива. Но под действием электрического разряда или ультрафиолетовых лучей, а также при температуре свыше 2000 °С она распадается на атомы:

Кислород — компонент воздуха, природной смеси газов. На него приходится приблизительно 1/5

Атомы Оксигена входят в состав молекул многих веществ, находящихся в живых организмах (белков, жиров, крахмала и пр.). В теле взрослого человека массовая доля этого элемента составляет примерно 65 %.

Кислород. Важнейшее простое вещество Оксигена — кислород. Этот газ необходим для дыхания; он поддерживает горение.

Формула кислорода вам известна — 02. Это вещество содержит молекулы, состоящие из двух атомов Оксигена.

Молекула кислорода достаточно устойчива. Но под действием электрического разряда или ультрафиолетовых лучей, а также при температуре свыше 2000 °С она распадается на атомы:

02 = 20.

Кислород — компонент воздуха, природной смеси газов. На него приходится приблизительно 1/5 объема воздуха. Состав сухого воздуха

Организм взрослого мужчины ежесуточно потребляет приблизительно 900 г кислорода, а женщины — 600 г.

Состав воздуха:

Газ компонент воздуха Доля воздуха в%

| Название | Формула | объемная* | массовая |

| Азот |  | 78,09 | 75,51 |

| Кислород |  | 20,95 | 23,15 |

| Аргон |  | 0,93 | 1,28 |

| углекислый газ |  | 0,037 | 0,056 |

| Другие газы | менее 0,002 | менее 0,003 |

* Объемная доля вещества в смеси — отношение объема вещества к объему смеси. Объемную долю обозначают греческой буквой

Определить объемную долю кислорода в воздухе можно экспериментально. Для этого нужны стеклянная бутылка без дна с пробкой и кристаллизатор с водой. В пробку вставляют ложку для сжигания, в которую набрано немного красного фосфора. Его поджигают, быстро вносят в бутылку и плотно I закрывают ее пробкой (рис. 52).

Кислород содержится не только в атмосфере. Небольшое его количество вместе с другими газами воздуха растворено в природной воде.

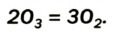

Существует еще одно простое вещество Оксигена — озон  Это бесцветный сильнотоксичный газ с резким запахом. Он очень неустойчив и постепенно превращается в кислород:

Это бесцветный сильнотоксичный газ с резким запахом. Он очень неустойчив и постепенно превращается в кислород:

Озон содержится в атмосфере в незначительном количестве; его объемная доля не превышает

Определение объемной доли кислорода в воздухе сжиганием фосфора:

а — начало опыта;

б — окончание опыта

1 0,0004 %. Распадаясь, он поглощает часть ультрафиолетовых лучей солнечного света, вредную для растений и животных, и тем самым оберегает природу.

Реакция перекисных соединений с углекислым газом

На подводных лодках и орбитальных станциях обычно получается реакцией пероксида натрия и углекислого газа, выдыхаемого человеком:

- 2Na2O2 2CO2⟶2Na2CO3 O2↑{displaystyle {ce {2Na2O2 2CO2 -> 2Na2CO3 O2 ^}}}

Для соблюдения баланса объёмов поглощённого углекислого газа и выделившегося кислорода, к нему добавляют надпероксид калия. В космических кораблях для уменьшения веса иногда используется пероксид лития.

Реакция с серой

Это химическое превращение осуществляет каждый, когда зажигает спичку; сера входит в состав ее головки. В лаборатории реакцию серы с кислородом проводят в вытяжном шкафу. Небольшое количество серы (светло-желтый порошок или кристаллы) нагревают в железной ложке. Вещество сначала плавится, потом загорается в результате взаимодействия с кислородом воздуха и горит едва заметным синим пламенем (рис. 56, б). Появляется резкий запах продукта реакции — сернистого газа (этот запах мы ощущаем в момент загорания спички). Химическая формула сернистого газа —

Рис. 56. Сера (а) и ее горение на воздухе (б) и в кислороде (в)

Рис. 57.Красный фосфор (а) и его горение на воздухе (б) и в кислороде (в)

Сварка и резка металлов

Кислород в баллонах голубого цвета широко используется для газопламенной резки и сварки металлов.

В качестве окислителя для ракетного топлива применяется жидкий кислород, пероксид водорода, азотная кислота и другие богатые кислородом соединения.

Смесь жидкого кислорода и жидкого озона — один из самых мощных окислителей ракетного топлива (удельный импульс смеси водород — озон превышает удельный импульс для пары водород-фтор и водород-фторид кислорода).

Медицинский кислород хранится в металлических газовых баллонах высокого давления голубого цвета различной ёмкости от 1,2 до 10,0 литров под давлением до 15 МПа (150 атм) и используется для обогащения дыхательных газовых смесей в наркозной аппаратуре, при нарушении дыхания, для купирования приступа бронхиальной астмы, устранения гипоксии любого генеза, при декомпрессионной болезни, для лечения патологии желудочно-кишечного тракта в виде кислородных коктейлей.

Крупные медицинские учреждения могут использовать не сжатый кислород в баллонах, а сжиженный в сосуде Дьюара большой ёмкости. Для индивидуального применения медицинским кислородом из баллонов заполняют специальные прорезиненные ёмкости — кислородные подушки.

Для подачи кислорода или кислородо-воздушной смеси одновременно одному или двум пострадавшим в полевых условиях или в условиях стационара применяются кислородные ингаляторы различных моделей и модификаций. Достоинством кислородного ингалятора является наличие конденсатора-увлажнителя газовой смеси, использующего влагу выдыхаемого воздуха.

Для расчёта оставшегося в баллоне количества кислорода в литрах обычно величину давления в баллоне в атмосферах (по манометруредуктора) умножают на величину ёмкости баллона в литрах. Например, в баллоне вместимостью 2 литра манометр показывает давление кислорода 100 атм.

В пищевой промышленности кислород зарегистрирован в качестве пищевой добавкиE948[26], как пропеллент и упаковочный газ.

В химической промышленности кислород используют как реактив-окислитель в многочисленных синтезах, например, окисления углеводородов в кислородсодержащие соединения (спирты, альдегиды, кислоты), диоксид серы в триоксид серы, аммиака в оксиды азота в производстве азотной кислоты.

В тепличном хозяйстве для изготовления кислородных коктейлей, для прибавки в весе у животных, для обогащения кислородом водной среды в рыбоводстве.

Свойства и применение кислорода

Рассмотрите картинки и поясните свои соображения. Какова причина длительного пребывания водолазов под водой? Где ещё используется кислородный баллон?

Физические свойства:

Кислород — это бесцветный газ без запаха и вкуса, относительно мало растворим в воде (при температуре 20°С в 100 объёмах воды растворяется 3,1 объёма кислорода). Кислород немного тяжелее воздуха, при температуре — 183 °С сжижается, а при понижении температуры до — 218,8 °С — затвердевает.

Химические свойства:

В обычных условиях кислород в чистом виде и в составе воздуха химически неактивен. Однако при нагревании его активность резко возрастает. Кислород может находиться во взаимодействии с большинством простых веществ — неметаллами и металлами, а также со сложными веществами.

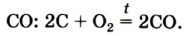

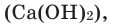

Взаимодействие кислорода с неметаллами. Если раскалить под действием пламени спиртовки уголек в железной ложке, то он не загорится, а начнет дымиться. Поместим железную ложку с дымящимся угольком в банку с кислородом (для того, чтобы банка не разбилась, дно посыпаем мелким песком). Раскаленный уголек будет гореть без пламени, выделяя тепло. Если нальем в банку известковую воду

При горении раскаленного угля в условиях нехватки кислорода образуется очень опасный удушающий угарный газ:

Нагреем в железной ложке немножко серы. Сера горит слабым голубоватым пламенем. Опустим ложку в банку с кислородом. Скорость горения серы увеличивается, появляется пламя ярко-голубого цвета. В банке образуется бесцветный газ с резким запахом — серный газ (

Возьмем немного фосфора в железной ложке и нагреем на огне спиртовки. Фосфор начинает гореть. Если опустить горящий фосфор в банку с кислородом, то горение ускорится и очень скоро банка наполнится белым дымом оксида фосфора (V). Горение фосфора тоже сопровождается выделением теплоты.

Все неметаллы, кроме фтора (

Взаимодействие кислорода с металлами. Кроме ценных (благородных) металлов (Ag, Au, Pt), большинство других металлов находятся в непосредственном взаимодействии с кислородом. Для вступления металлов в реакцию с кислородом, их следует нагреть, после чего реакция протекает самопроизвольно, с выделением света и тепла.

Магний горит в воздухе ярким, ослепительным пламенем. Если опустить ленту горящего магния в сосуд с кислородом, яркость пламени еще больше увеличится. В результате реакции образуется белый порошок оксида магния:

Если, насадив на железную проволоку деревянную щепку, мы зажжем ее и опустим в сосуд с кислородом, то вначале будет гореть кусок дерева, а затем железо. Железо горит без пламени, разбрасывая вокруг искры железной окалины.

Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых является кислородом, называются оксидами.

Взаимодействие сложных веществ с кислородом. Как и простые вещества, сложные вещества тоже могут гореть в кислороде и окисляться. Реакции взаимодействия веществ с кислородом являются реакциями окисления. Ряд оксидов, взаимодействуя с кислородом, образуют новые оксиды.

В наших квартирах ежедневно в газовых печах горит природный газ (

Серные соединения некоторых металлов (сульфиды) при горении в кислороде образуют два оксида.

Применение:

Сварка и резка металлов происходит при участии чистого кислорода. В металлургической и химической промышленности больше всего используется кислород из воздуха. Например, при производстве чугуна и серной кислоты использование кислорода из воздуха позволяет значительно ускорить и повысить производительность производственных процессов.

В медицине чистый кислород применяют для облегчения затрудненного дыхания. В этих целях в больницах используются кислородные подушки и заполненные чистым кислородом стальные баллоны. Летающие на большой высоте летчики, космонавты, работающие под водой водолазы также пользуются небольшими по размеру кислородными баллонами.

Все живые организмы в природе при дыхании употребляют кислород, ежегодно усваивая миллионы тонн атмосферного кислорода. Так, например, было вычислено, что только люди употребляют в течение года свыше 1330 миллиардов кубических метров атмосферного кислорода.

В организме человека и животных происходит медленное окисление глюкозы кислородом (рис. 2).

Строение и физические свойства простых веществ

С простым веществом кислородом вы уже познакомились в курсе химии 7-го класса. Напомним, что простое вещество кислород в природе существует в виде двух аллотропных модификаций — обычного кислорода  озона

озона

В природе озон образуется при грозовых разрядах и при окислении смолы хвойных деревьев. Небольшие количества озона в воздухе оказывают целебное действие на людей. Однако сильное обогащение воздуха озоном может стать опасным для здоровья. Увеличение содержания озона в воздухе выше предельно допустимой концентрации приводит к появлению головных болей, раздражению дыхательных путей и глаз, а затем к ослаблению сердечной деятельности.

Источниками озона являются работающие приборы, в которых происходит высоковольтный электрический разряд — копировальные установки и лазерные принтеры, а также источники ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Поэтому помещения, в которых находятся такие приборы, необходимо часто проветривать.

Озон сосредоточен в верхних слоях атмосферы, образуя озоновый слой, который защищает Землю и ее обитателей от жесткого ультрафиолетового излучения Солнца. Поверхности Земли достигают только те ультрафиолетовые лучи, которые не опасны для живых организмов.

Кислород и озон в воде мало растворимы. При 20 °С в 100 объемах

Токсические производные кислорода

Некоторые производные кислорода (т. н. реактивные формы кислорода), такие как синглетный кислород, пероксид водорода, супероксид, озон и гидроксильный радикал, являются высокотоксичными продуктами.

Они образуются в процессе активирования или частичного восстановления кислорода. Супероксид (супероксидный радикал), пероксид водорода и гидроксильный радикал могут образовываться в клетках и тканях организма человека и животных и вызывают оксидативный стресс.

Физические свойства

При нормальных условиях кислород — это газ без цвета, вкуса и запаха.

1 л его при нормальных условиях имеет массу 1,429 г., то есть немного тяжелее воздуха. Слабо растворяется в воде (4,9 мл/100 г при 0 °C,2,09 мл/100 г при 50 °C) и спирте(2,78 мл/100 г при 25 °C).

Межатомное расстояние — 0,12074 нм. Является парамагнетиком. В жидком виде притягивается магнитом.

При нагревании газообразного кислорода происходит его обратимая диссоциация на атомы, концентрация диссоциированных атомов в смеси при 2000 °C — 0,03 %, при 2600 °C — 1 %, 4000 °C — 59 %, 6000 °C — 99,5 %.

Жидкий кислород кипит под давлением 101,325 кПа при температуре −182,98 °C и представляет собой бледно-голубую жидкость. Критическая температура кислорода 154,58 К (-118,57 °C), критическое давление 4,882 МПа[17].

Твёрдый кислород (температура плавления −218,35 °C) — синие кристаллы.

Известны 6 кристаллических фаз, из которых три существуют при давлении в 1 атм.:

- α-О2 — существует при температуре ниже 23,65 K; ярко-синие кристаллы относятся к моноклинной сингонии, параметры ячейкиa=5,403 Å,b=3,429 Å,c=5,086 Å;β=132,53°[18].β-O2 — существует в интервале температур от 23,65 до 43,65 K; бледно-синие кристаллы (при повышении давления цвет переходит в розовый) имеют ромбоэдрическую решётку, параметры ячейки a=4,21 Å,α=46,25°[18].γ-O2 — существует при температурах от 43,65 до 54,21 K; бледно-синие кристаллы имеют кубическую симметрию, период решётки a=6,83 Å[18].

Ещё три фазы существуют при высоких давлениях:

Фториды кислорода

- 2F2 2NaOH⟶2NaF H2O OF2↑{displaystyle {ce {2F2 2NaOH -> 2NaF H2O OF2 ^}}}

- F2 O2⟶O2F2{displaystyle {ce {F2 O2 -> O2F2}}}

Кислород поддерживает процессы дыхания, горения, гниения.

В свободном виде элемент существует в двух аллотропных модификациях: O2 и O3 (озон). Как установили в 1899 годуПьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри, под воздействием ионизирующего излучения O2 переходит в O3[23][24].

Химические свойства

Сильный окислитель, самый активный неметалл после фтора, образует бинарные соединения (оксиды) со всеми элементами, кроме гелия, неона, аргона, фтора (с фтором кислород образует фторид кислорода, так как фтор более электроотрицателен, чем кислород).

- 4Li O2⟶2Li2O{displaystyle {ce {4Li O2 -> 2Li2O}}}

- 2Sr O2⟶2SrO{displaystyle {ce {2Sr O2 -> 2SrO}}}

Окисляет соединения, которые содержат элементы с не максимальной степенью окисления:

- 2NO O2⟶2NO2↑{displaystyle {ce {2NO O2 -> 2NO2 ^}}}

Окисляет большинство органических соединений в реакциях горения:

- 2C6H6 15O2⟶12CO2 6H2O{displaystyle {ce {2C6H6 15O2 -> 12CO2 6H2O}}}

- CH3CH2OH 3O2⟶2CO2 3H2O{displaystyle {ce {CH3CH2OH 3O2 -> 2CO2 3H2O}}}

При определённых условиях можно провести мягкое окисление органического соединения:

- CH3CH2OH O2⟶CH3COOH H2O{displaystyle {ce {CH3CH2OH O2 -> CH3COOH H2O}}}

Кислород реагирует непосредственно (при нормальных условиях, при нагревании и/или в присутствии катализаторов) со всеми простыми веществами, кроме Au и инертных газов (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn); реакции с галогенами происходят под воздействием электрического разряда или ультрафиолета.

Косвенным путём получены оксиды золота и тяжёлых инертных газов (Xe, Rn). Во всех двухэлементных соединениях кислорода с другими элементами кислород играет роль окислителя, кроме соединений со фтором (см. ниже #Фториды кислорода).

Кислород образует пероксиды со степенью окисления атома кислорода, формально равной −1.

- 2Na O2⟶Na2O2{displaystyle {ce {2Na O2 -> Na2O2}}}

- 2BaO O2⟶2BaO2{displaystyle {ce {2BaO O2 -> 2BaO2}}}

- H2 O2⟶H2O2{displaystyle {ce {H2 O2 -> H2O2}}}

- Na2O2 O2⟶2NaO2{displaystyle {ce {Na2O2 O2 -> 2NaO2}}}

- K O2⟶KO2{displaystyle {ce {K O2 -> KO2}}}

- 3KOH 3O3⟶2KO3 KOH⋅H2O 2O2↑{displaystyle {ce {3KOH 3O3 -> 2KO3 KOH * H2O 2O2 ^}}}

- PtF6 O2⟶O2PtF6{displaystyle {ce {PtF6 O2 -> O2PtF6}}}

В этой реакции кислород проявляет восстановительные свойства.

Элемент в окружающей среде

Земная кора состоит в основном из кремниево-кислородных минералов, и многие другие элементы присутствуют в виде их оксидов. Газообразный кислород составляет пятую часть атмосферы. О2 в атмосфере Земли образуется в результате фотосинтеза растений, он накапливался в течение длительного времени, поскольку они использовали обильные запасы углекислого газа в ранней атмосфере и выделяли кислород.

Элемент хорошо растворяется в воде, что делает возможной жизнь в реках, озёрах и океанах. Вода в этих водоёмах должна регулярно снабжаться кислородом, поскольку, когда запасы О2 в ней истощаются, она больше не может поддерживать рыбу и другие водные организмы.

Почти все химические вещества, кроме инертных газов, связываются с кислородом с образованием соединений. Вода, H2O и кремнезём, SiO2, основной компонент песка, являются одними из наиболее распространённых двойных кислородных соединений. Среди соединений, которые содержат более двух элементов, наиболее распространёнными являются силикаты, которые образуют большинство пород и почв.

Элемент встречается во всех видах минералов. Некоторые общие примеры включают оксиды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты. Оксиды — это химические соединения, которые содержат кислород и ещё один элемент. Карбонаты — это соединения, которые содержат кислород, углерод и ещё один элемент.

Нитраты, сульфаты и фосфаты также содержат кислород. Другими элементами в этих соединениях являются азот, сера или фосфор плюс ещё один элемент. Примерами этих соединений являются нитрат калия или селитра (KNO3), сульфат магния или соли Эпсома (MgSO4) и фосфат кальция (Ca3 (PO 4)2).

![{displaystyle {ce {2HgO ->[t] 2Hg O2 ^}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/804710fd51b4d0c4adca861caa5d341fb5921d84)

![{displaystyle {ce {2KMnO4 ->[t] K2MnO4 MnO2 O2 ^}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fa985cedcb06a74333be1dbf055f4b95e5b416e4)

![{displaystyle {ce {2H2O2 ->[MnO2] 2H2O O2 ^}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/39356fdea2f393003bf49298522c43c2aa66e358)

![{displaystyle {ce {2HgO ->[100{°}C] 2Hg O2 ^}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8ed83305529bb4aea427f4cd72a0f92c5fe51aef)