- Диагностика хронической обструктивной болезни легких

- Длительная кислородная терапия при хронической дыхательной недостаточности

- Нарушение ритма дыхания — причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения

- Холтеровское мониторирование экг

- Эффективность длительной кислородной терапии

- Источники

Диагностика хронической обструктивной болезни легких

Если у пациентов кашель, выделение мокроты, одышки, а также были выявлены факторы риска развития хронической обструктивной болезни лёгких, то у них у всех должен предполагаться диагноз ХОБЛ.

Для того, чтобы установить диагноз, учитываются данные клинического обследования (жалобы, анамнез, физикальное обследование).

При физикальном обследовании могут выявляться симптомы, характерные для длительно протекающего бронхита: «часовых стекол» и/или «барабанных палочек» (деформация пальцев), тахипноэ (учащённое дыхание) и одышка, изменение формы грудной клетки (для эмфиземы характерна бочкообразная форма), малая подвижность её во время дыхания, западение межреберных промежутков при развитии дыхательной недостаточности, опущение границ лёгких, изменение перкуторного звука на коробочный, ослабленное везикулярное дыхание или сухие свистящие хрипы, которые усиливаются при форсированном выдохе (то есть быстром выдохе после глубокого вдоха). Тоны сердца могут прослушиваться с трудом. На поздних стадиях может иметь место диффузный цианоз, выраженная одышка, появляются периферические отёки. Для удобства заболевание подразделяют на две клинические формы: эмфизематозную и бронхитическую. Хотя в практической медицине чаще встречаются случаи смешанной формы заболевания.

Самый важный этап диагностики ХОБЛ — анализ функции внешнего дыхания (ФВД). Он необходим не только для определения диагноза, но и для установления степени тяжести заболевания, составления индивидуального плана лечения, определения эффективности терапии, уточнения прогноза протекания болезни и оценки трудоспособности. Установление процентного соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ чаще всего применяется в лечебной практике. Уменьшение объема форсированного выдоха в первую секунду к форсированной жизненной ёмкости лёгких ОФВ1/ФЖЕЛ до 70 % — начальный признак ограничения воздушного потока даже при сохранённой ОФВ1>80% должной величины. Низкая пиковая скорость потока воздуха на выдохе, незначительно меняющаяся при применении бронходилятаторов также говорит в пользу ХОБЛ. При впервые диагностируемых жалобах и изменениях показателей ФВД спирометрия повторяется на протяжении года. Обструкция определяется как хроническая, если она фиксируется не менее 3-х раз за год (невзирая на проводимое лечение), и диагностируется ХОБЛ.

Мониторирование ОФВ1 — важный метод подтверждения диагноза. Спиреометрическое измерение показателя ОФВ1 осуществляется многократно на протяжении нескольких лет. Норма ежегодного падения ОФВ1 для людей зрелого возраста находится в пределах 30 мл в год. Для пациентов с ХОБЛ характерным показателем такого падения является 50 мл в год и более.

Бронхолитический тест — первичное обследование, при котором определяется максимальный показатель ОФВ1, устанавливаются стадия и степень тяжести ХОБЛ, а также исключается бронхиальная астма (при положительном результате), избирается тактика и объём лечения, оценивается эффективность терапии и прогнозируется течение заболевания. Очень важно отличить ХОБЛ от бронхиальной астмы, так как у этих часто встречаемых заболеваний одинаковое клиническое проявление — бронхообструктивный синдром. Однако подход к лечению одного заболевания отличается от другого. Главный отличительный признак при диагностике — обратимость бронхиальной обструкции, которая является характерной особенностью бронхиальной астмы. Установлено, что у людей с диагнозом ХОБЛ после приёма бронхолитика процент увеличения ОФВ1 — менее 12% от исходного (или ≤200 мл), а у пациентов с бронхиальной астмой он, как правило, превышает 15%.

Рентгенография грудной клетки имеет вспомогательное значение, так как изменения появляются лишь на поздних стадиях заболевания.

ЭКГ может выявлять изменения, которые характерны для лёгочного сердца.

ЭхоКГ необходима для выявления симптомов лёгочной гипертензии и изменений правых отделов сердца.

Общий анализ крови — с его помощью можно оценить показатели гемоглобина и гематокрита (могут быть повышены из-за эритроцитоза).

Определение уровня кислорода в крови (SpO2) – пульсоксиметрия, неинвазивное исследование для уточнения выраженности дыхательной недостаточности, как правило, у больных с тяжёлой бронхиальной обструкцией. Кислородная насыщенность крови менее 88%, определяемая в покое, указывает на выраженную гипоксемию и необходимость назначения оксигенотерапии.

Длительная кислородная терапия при хронической дыхательной недостаточности

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

УДК 616.24 — 008.47

ДЛИТЕЛЬНАЯ КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

И.А. Зарембо1

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова

Длительная кислородная терапия при строгом соблюдении показании и противопоказаний, режима кислородной терапии и соблюдении техники безопасности, достижении высокого комплайен-са к этой терапии пациента и членов его семьи, проведении наряду с кислородотерапией всего комплекса лечения основного заболевания и его осложнения — хронической дыхательной недостаточности является высокоэффективным методом лечения, позволяющим повысить качество жизни пациента и максимально ее продлить.

Ключевые слова: хроническая дыхательная недостаточность, длительная кислородная терапия

Key words: chronic obstructive pulmonare disease, long-term oxygen-therapy

Хроническая дыхательная недостаточность является грозным осложнением ряда заболеваний различных органов и систем. Это одно из основных облигатных осложнений, приводящих к летальному исходу больных хронической об-структивной болезнью легких. Дыхательная недостаточность уменьшает продолжительность их жизни: 5-летняя выживаемость больных с хронической артериальной гипоксемией составляет всего 20% [11]. В многоцентровом исследовании, проведенным в Европе, показано, что ведущими причинами смерти пациентов с хронической обструктивной болезнью легких были дыхательная недостаточность (38%), легочное

1 Зарембо Ирина Александровна, канд. мед. наук, заведующая клиники пульмонологии СПбГМУ им. И.П. Павлова.Тел. моб. 945-84-05, (812) 234-04-67.

сердце (13%), легочные инфекции (11%), эмболия легочной артерии (10%), аритмия (8%) и др. [21]. Исследования сотрудников НИИ пульмонологии СПбГМУ им. И.П. Павлова на базе пульмонологического отделения Госпиталя для ветеранов войн показали, что прогрессирующая легочно-сердечная недостаточность в 81,97% случаев является причиной смертельного исхода у больных с хронической обструктивной болезнью легких пожилого и старческого возраста

[5].

Одним из эффективных методов лечения хронической дыхательной недостаточности является длительная кислородная терапия — ингаляция воздуха, обогащенного кислородом, в состоянии покоя и при физической нагрузке в течение 15—24 ч в сутки [11].

История выделения и использования кислорода уходит в XVIII век [6]. Концепция длительной кислородной терапии как метода лечения впервые предложена в 1922 г. известным американским пульмонологом Alvin Barach, но более широкое распространение она получила лишь в 70-е годы. Первые результаты о ее положительном влиянии на выживаемость больных с хронической обструктивной болезнью легких, осложнившейся легочным сердцем, получены T. Neff и A. Petty (1970) в начале 70-х годов, когда авторы представили данные о снижении давления в легочной артерии, уровня гематокри-та, уменьшении отеков и достоверном снижении летальности при хронической обструктивной болезни легких.

Важнейшими доказанными положительными эффектами длительной кислородной терапии является ее способность снижать летальность, улучшать выживаемость, физическую и умственную активность, сон пациентов с дыхательной недостаточностью [9]. Применительно к тяжелой хронической дыхательной недостаточности на фоне хронической обструктивной болезни легких исследованиями American Thoracic Society (1995) и S.P. Tarpy, B.R. Celli (1995) показано, что длительная кислородная терапия — единственный метод лечения, способный снизить летальность при хронической обструктив-ной болезни легких. Другие доказанные клинические эффекты этой терапии [10]:

• обратное развитие и предотвращение про-грессирования легочной гипертензии (уровень доказательности А);

• уменьшение одышки и повышение толерантности к физической нагрузке ( уровень доказательности С);

• снижение уровня гематокрита ( уровень доказательности А);

• улучшение функции и метаболизма дыхательных мышц (уровень доказательности С);

% выживших 120

100 80 60 40 20 0

ДКТ 24 час/сут ДКТ 15 час/сут без 02

12

24 36

Месяцы

48

Выживаемость больных на фоне длительной кислородной терапии.

• улучшение психологического состояния пациента (уровень доказательности С);

• снижение частоты госпитализаций (уровень

доказательности С);

Помимо этого длительная кислородная терапия замедляет скорость снижения показателей функции внешнего дыхания [3]. Важным критерием ее эффективности является выживаемость больных с дыхательной недостаточностью. Некоторые данные исследований этого показателя в США и Франции представлены в материалах А.Г. Чучалина с соавт. (1996) (табл. 1).

По данным исследований, 2-летняя выживаемость пациентов с хронической обструктивной болезнью легких на фоне длительной кислородной терапии была не ниже 66%. Достоверно показано, что эффективность этой постоянной (24 ч в сут) терапии намного превышает по многим параметрам таковую при ночной. Кроме того, установлено, что риск смерти пациентов лишь при проведении ночной терапии в 2 раза выше, чем при постоянной. Вывод, к которому пришли исследователи двух стран: наилучшие результаты достигаются при длительной кислородной терапии не менее 15—24 ч в сут (рисунок).

Таблица 1

Эффективность длительной кислородной терапии

Страна Время Время PaO2, мм рт. ст. ДЛА, мм рт. ст. Масса крови, мл/кг 2-летняя

лечения, месяцы ДКТ, ч до после до после до после выживаемость, %

США 4-41 12-24 46-49 71-73 26-30 29 50-56 42-57 66-72

Франция 7-62 12-15 44 64-67 22-35 22-31 46 32 80-88

Примечание. ДКТ — длительная кислородная терапия. ДЛА — давление в легочной артерии.

Интересные данные о выживаемости в зависимости от пола пациентов получены в исследовании British Medical Research Council: 87 больных с хронической обструктивной болезнью легких с подтвержденной артериальной гипоксемией (PaO2 < 55 мм рт. ст.) были разделены на две группы — плацебо и кислородной терапии в течение минимум 15 ч в сутки через носовые канюли со скоростью 2 л/мин. К концу 3-го года терапии летальность в этой группе составила 45,2%, в группе плацебо — 66,7%. Отмечены также существенные различия влияния длительной кислородной терапии на больных в зависимости от пола. У мужчин различие по выживаемости наблюдалось только через 500 дней активной терапии кислородом: ежегодная летальность пациентов в группах кислородной терапии и плацебо составляла 12 и 29%. У женщин различие выживаемости отмечено уже на ранних этапах исследования: ежегодная летальность составляла 5,7 и 36,5% в группах кислородной терапии и плацебо соответственно [2].

О достаточно высокой эффективности длительной кислородной терапии в течение 15—18 ч в сутки свидетельствуют исследования M.J. Kampelmacher, J.S. Lammers (1996) и P. Ver-meire (1996). При повторных курсах этой терапии в течение 6—12 мес увеличивалась продолжительность жизни больных в среднем на 10—15 лет и улучшалось ее качество [14—17,20]. В других работах указывается на возможность с помощью длительной кислородной терапии продлевать жизнь больных с хронической обструк-тивной болезнью легких и развившейся гипоксемией на 6—7 лет [13].

Наиболее длительное проспективное наблюдение за выживаемостью и параметрами легочной гемодинамики 95 больных хронической об-структивной болезнью легких в течение 6 лет на фоне длительной кислородной терапии представлено J. Zielinski и соавт. в 1998 г. Показанием к этой терапии служила хроническая гипо-ксемия в состоянии покоя (PaO2 < 55 мм рт. ст.) или пограничная гипоксемия (PaO2 55—65 мм рт. ст.) при наличии легочного сердца, полици-темии. Из 95 больных 72 пациента были живы после 2-летней терапии, 31 — после 4-летней и 19 — после 6-летней. Среднее время использования кислорода в течение дня составило 14,6 ч. Параметры легочной гемодинамики изучались каждые 2 года у выживших больных (табл. 2).

Исследование показало, что длительная кислородная терапия приводит к небольшому снижению давления в легочной артерии в первые 2 года, однако затем легочная гипертензия приходит к исходному уровню и стабилизируется на нем. Следует привести комментарий к данному исследованию С.Н. Авдеева (www.rmj.ru): «Несмотря на то, что длительная кислородная терапия, проводимая в течение 6 лет, не снизила, а лишь стабилизировала значение легочного давления, этот ее эффект следует расценивать как положительный, ибо при отсутствии кислородо-терапии следовало бы ожидать ежегодный прирост давления около 1,5—2,8 мм рт. ст. Возможным объяснением отсутствия уменьшения величины легочной гипертензии является уже сформировавшиеся структурные изменения стенки сосудов. Кроме того, недостаточное время длительной кислородной терапии (менее 16 ч), возможно, также явилось причиной отсутствия снижения давления в легочной артерии».

В последнее время появились пока немногочисленные работы отечественных исследователей по изучению эффективности длительной кислородной терапии у больных с хронической

Таблица 2

Параметры гемодинамики и срок длительной кислородной терапии [22]

Срок, годы

Параметры до

2 4 6

терапии

Среднее 25 ± 7 21 ± 4 26 ± 7 26 ± 6

давление в

легочной

артерии,

мм рт.ст.

Среднее 7 ± 2 6 ± 2 6 ± 3 7 ± 3

давление

заклинива-

ния, мм

рт.ст.

Сердечный 4,55 ± 1,5 6,58 ± 0,9 5,87 ± 0,7 4,43 ± 0,5

выброс,

л/мин

Легочное 313 ± 159 268 ± 110 344 ± 82 332 ± 205

сосудистое

сопротив-

ление, дин*с/см

Ра02, мм 61 ± 3 56 ± 7 49 ± 7 46 ± 9**

рт. ст.

РаС02, мм 44 ± 13 44 ± 7 50 ± 7 49 ± 9*

рт. ст.

Примечание. * p < 0,01; ** p < 0,001.

Таблица 3

Клинико-демографические параметры пациентов (Кострома, 1996-2001 гг.)

Основное заболевание Число пациентов Возраст, годы

50 -59 60 -69 70- 79

м ж м ж м ж

ХОБЛ 29 6 — 9 2 11 1

Бронхиальная 13 1 3 3 4 — 2

астма

Бронхоэктатиче- 1 — — — — 1 —

ская болезнь с

бронхообструктив-

ным синдромом

Идиопатический 1 1

фиброзирующий

альвеолит

Саркоидоз 1 — 1 — — — —

Всего: 45 8 4 12 6 12 3

12 18 15

Примечание. ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких.

дыхательной недостаточностью. Сотрудники Алтайского краевого пульмонологического центра лечили 7 пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, применяя длительную кислородную терапию в течение 3 мес — 1,5 лет. Режим терапии: 15—18 ч подачи кислорода в сутки со скоростью 2—4 л/мин. Двое из 7 больных умерли от присоединившейся пневмонии [7]. Другим авторским коллективом того же центра представлены результаты лечения 3 пациентов с хронической дыхательной недостаточностью в домашних условиях. Эффективность лечения определялась улучшением клинического состояния, газового состава крови и кислотно-основного состояния. Кроме того, в результате терапии удалось снизить дозу бронхолитиков, системных кортикостероидов, не допустить декомпенсации легочного сердца, улучшить качество жиз-

ни пациентов и повысить их социальную адаптацию [8].

В России первыми в 90-е годы в Москве стали применять длительную кислородную терапию в домашних условиях врачи-пульмонологи под руководством проф. А.Г. Чучалина. Они использовали концентраторы кислорода «^еИг» и МС 44 [11].

Большой опыт по организации, проведению длительной кислородной терапии на дому больным с хронической дыхательной недостаточностью приобретен в Костроме под руководством д-ра мед. наук А.Е. Баскаковой. За 5-летний период работы отделения длительной кислородной терапии в Костроме было пролечено на дому 45 пациентов (табл. 3).

По данным, приведенным в табл. 3, основной категорией пациентов, нуждающихся в длительной кислородной терапии (64,44%), были больные хронической обструктивной болезнью легких пожилого и старческого возраста, у которых заболевание осложнилось тяжелой хронической дыхательной недостаточностью. Эти данные еще раз подчеркивают тяжелое прогрессирующее течение хронической обструктивной болезни легких, осложняющееся тяжелой хронической дыхательной недостаточностью, что требует применения трудоемких и затратных методов лечения, таких как длительная кислородная терапия. Сотрудниками отделения проанализирована и эффективность терапии 45 больных. Оценивались степень насыщения крови кислородом, пиковая скорость выдоха и частота госпитализаций (табл. 4).

Из 45 пациентов 20 (44,44%) проведена длительная кислородная терапия в течение 6 мес., что явилось достаточным сроком для нормализации насыщения крови кислородом, улучше-

Таблица 4

Эффективность длительной кислородной терапии (Кострома, 1996—2001 гг.)

Длительность ДКТ, мес Длительность ДКТ терапии, час в сутки Число больных Умерли 8а02 % ПСВ л/мин Частота госпитализаций

до после до после до после

3 14-15 16 — 90 95 210 260 1,5 0,5

6 15-18 20 3 89 94 180 205 2,1 0,3

9 16-18 4 1 89 94 160 180 1,1 —

12 15-18 2 — 87 93 130 160 1 —

36 18-20 3 2 86 92 130 150 2,5 —

Примечание. ДКТ — длительная кислородная терапия, ПСВ — пиковая скорость выдоха.

ния скоростных показателей функции внешнего дыхания и значительного сокращения частоты госпитализаций. Даже в более тяжелых случаях, при изначально низких показателях Ба02 и пиковой скорости выдоха, необходимости длительной кислородной терапии в течение 3 лет, было достигнуто существенное снижение необходимости госпитализации и стационарного лечения. Кроме того, пациенты, получающие длительную кислородную терапию, значительно уменьшали число применяемых лекарственных препаратов, особенно за счет симпатомимети-ков и системных глюкокортикостероидов.

Проведено сравнение данных 2-летней выживаемости больных Костромского отделения и в других странах (табл. 5).

Двухлетняя выживаемость больных в Костроме превышает таковую в США и Франции, что внушает определенный оптимизм по перспективе применения длительной кислородной терапии в нашей стране. В дальнейшем получены данные по 6-летней выживаемости пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, получавших длительную кислородную терапию в сравнении с контрольной группой больных (табл. 6).

На основании 6-летнего опыта работы отделения в Костроме его сотрудники сделали следующие выводы:

^ длительная кислородная терапия на дому является эффективной стационаро замещающей медицинской технологией лечения больных с тяжелой хронической дыхательной недостаточности — позволяет в 2,2 раза уменьшить число госпитализаций в круглосуточный стационар; ^ длительная кислородная терапия на дому увеличивает выживаемость пациентов в 2 раза по сравнению с контрольной группой; ^ длительная кислородная терапия в домашних условиях уменьшает потребность в уходе за счет увеличения переносимости физической нагрузки пациентом; ^ своевременное назначение и проведение длительной кислородной терапии больных хронической обструктивной болезнью легких при исходном уровне Ра02 58,6 ± 2,4 мм рт. ст. и Ба02 88,9 ± 2,1% в течение 5,2 ± 2,1 мес. приводит к стабильному снижению дыхательной недостаточности и увеличению Ра02 в среднем до 64,5 ± 2,7 мм рт. ст. и Ба02 до

93,01 ± 2,1% в течение 4 лет после окончания курса этой терапии.

На основании последнего положения автор делает вывод: длительная кислородная терапия в составе комплексного лечения позволяет замедлить прогрессирование хронической обструк-тивной болезни легких [4].

В течение последних 7 лет сотрудники клиники и НИИ пульмонологии наблюдают и курируют больных с тяжелой хронической дыхательной недостаточностью, в лечении которых применяется длительная кислородная терапия в домашних условиях (табл. 7).

Анализ данных показывает, что большинство больных, нуждающихся в длительной кислородной терапии в связи с хронической дыхательной недостаточностью, составляют пациенты с хронической обструктивной болезнью легких — 22 (64,7%) и идиопатическим фиброзирующим альвеолитом — 6 (17,6%). Основная возрастная категория больных — старше 61 года (67,6%), по половому составу преобладают мужчины — 23 (67,6%). Учитывая, что у большинства больных тяжелая дыхательная недостаточность развилась на фоне хронической обструктивной бо-

Таблица 5 2-летняя выживаемость больных при длительной кислородной терапии

Страна Длительность лечения, мес Длительность ДКТ, час/сут PaO^ мм рт.ст. Выживаемость, %

до после

США 4-41 12-24 46-49 71-73 66-72

Фран- 7-62 12-15 44 64-67 80-88

ция

Кост- 3-36 15-20 56-60 67-70 90,4

рома

Примечание. ДКТ — длительная кислородная терапия.

Таблица 6 6-летняя выживаемость пациентов, получивших длительную кислородную терапию, и контрольной группы [4]

Параметры Пациенты, получившие ДКТ п = 51, % Контрольная группа п = 45, %

Мужчины 66,6 66,6

Женщины 33,4 33,4

Число выживших 72,5 35,5

Число умерших 27,5 64,4

Примечание. ДКТ — длительная кислородная терапия.

Таблица 7

Клинико-демографические параметры пациентов с тяжелой хронической дыхательной недостаточностью

Основное заболевание Число Пол Возраст, годы

м ж до 41 41-50 51-60 61-70 более 70

ХОБЛ 22 19 3 4 8 10

ИФА 6 1 5 2 2 1 1

Первичная ЛГ 1 1 1

Саркоидоз 1 1 1

Ангиолейомиоматоз 2 2 2

ИБС 1 1 1

Кифосколиоз 1 1 1

Всего: 34 23 11 3 2 6 10 13

Примечание. ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких. ИФА — интерстициальный фиброзирующий альвеолит. ЛГ — легочная гипертензия.

лезни легких, представляет интерес их более подробная характеристика (табл. 8).

В представленной характеристике этих больных обращает на себя внимание то, что это в основном мужчины старше 60 лет, с сверхдлительным стажем курения, в результате которого развилась хроническая обструктивная болезнь легких IV стадии, осложнившаяся легочной ги-пертензией и тяжелой хронической дыхательной недостаточностью с выраженной гипоксе-мией, что стало основанием наряду с базисной терапией основного заболевания применить длительную кислородную терапию в домашних условиях. Ее продолжительность была от 15 дней до 4,4 года. Включение этой терапии в программу лечения и реабилитации больных позволило увеличить толерантность к физической нагрузке, уменьшить одышку, улучшить качество жизни, замедлить прогрессирование развившихся осложнений, число обострений и госпитализаций в связи с этим, снизить нагрузку как на медицинских работников, так и на членов семей по уходу и лечению тяжелых больных, в какой-то степени адаптировать пациентов к тяжелому течению болезни и показать пациенту возможность жить с этим недугом и, наконец, увеличить продолжительность их жизни. Так, по нашим данным, выживаемость больных хронической обструктивной болезнью легких с тяжелой дыхательной недостаточностью (в лечении которых использовалась длительная кислородная терапия) до года составила 91%, 2-летняя выживаемость — 62,5%, 3-летняя — 55,5% и 4-летняя — 35%, что вполне сопоставимо с данными I. 21еНтк1 и соавт. (1998): 4-летняя выживаемость больных составила 32,6%.

Если суммировать данные многочисленных

исследований, то можно выделить следующие

эффекты длительной кислородной терапии:

• снижение летальности (уровень доказательности А);

• обратное развитие и предотвращение про-грессирования легочной гипертензии (уровень доказательности А);

• уменьшение одышки и повышение толерантности к физической нагрузке ( уровень доказательности С), улучшение адаптации больного в семье, повышение степени самообслуживания, в результате чего становится возможной более активная помощь членам семьи в домашней работе, что, естественно, поднимает самооценку больного;

• снижение уровня гематокрита (уровень доказательности А);

• улучшение функции и метаболизма дыхательных мышц (уровень доказательности С);

Таблица 8 Показатели больных хронической обструктивной болезнью легких

Показатели Числовые данные

Возраст, годы 67,3

Мужчины, % 86,4

Стаж курения, годы 47,4

ХОБЛ, IV стадия, % 100

РаО2, мм рт. ст. 50,22

РаСО2, мм рт. ст. 37,98

БаЮ2, % 81,25

СДЛА, мм рт. ст. 53,25

Продолжительность ДКТ, мес 0,5-53

Примечание. СДЛА — среднее давление в легочной артерии. ДКТ — длительная кислородная терапия.

• улучшение психологического состояния пациента (уровень доказательности С);

• снижение частоты госпитализаций (уровень доказательности С);

• замедление скорости ухудшения показателей функции внешнего дыхания;

• снижение гипоксемии, увеличение доставки кислорода к тканям и уменьшение тканевой гипоксии;

• уменьшение полицитемии снижает риск осложнений в виде тромбоза сосудов и тромбоэмболии ветвей легочной артерии.

• сокращение числа случаев внезапной смерти в ночное время;

• улучшение сна в ночное время и соответственно уменьшение дневной сонливости;

• повышение качества жизни пациентов;

• снижение материальных затрат государства на лечение больного с тяжелой хронической дыхательной недостаточностью за счет сокращения частоты госпитализаций, вызовов участкового врача на дом и бригад скорой помощи. Таким образом, длительная кислородная терапия при строгом соблюдении показаний и противопоказаний, режима кислородной терапии и соблюдении техники безопасности, достижении высокого комплайенса к этой терапии пациента и членов его семьи, проведении наряду с кислородотерапией всего комплекса лечения основного заболевания и его осложнения — хронической дыхательной недостаточности является высокоэффективным методом лечения, позволяющим повысить качество жизни пациента и максимально ее продлить.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авдеев С.Н. Влияние длительной кислородотерапии на легочную гемодинамику у больных хронической обсгруктивной болезнью легких: результаты 6-летнего проспективного исследования // www.rmj.ru

2. Авдеев С.Н., Царева Н.А., Чучалин А.Г. Лечение легочной гипертензии при хронической обструктивной болезни легких // www.ossn.ru

3. Авдеев С.Н., Чучалин А.Г. Дыхательная недостаточность при хронической обструктивной болезни легких. Хронические обструктивные болезни легких. Под ред. А.Г. Чучалина. М.: БИНОМ; СПб.: Невский диалект. 1998. С. 249-274.

4. Баскакова А.Е. Длительная кислородотерапия на дому при тяжелой дыхательной недостаточности. Авто-реф. дис. … д-ра мед. наук. М., 2005. С. 58.

5. Зарембо И.А., Жукова Т.Н., Киселева Е.А., Карлова Л.Н., Ухварина Н.И., Кочергина Т.А., Конев В.Г., Андреева Н.К., Логвинова Е.А., Цветкова Л.Н. Брон-

холегочная патология в пульмонологическом отделении Госпиталя для ветеранов войн (Санкт-Петербург). Пневмология в пожилом и старческом возрасте. Руководство для врачей. Под ред. А.Н. Кокосова. СПб.: МедМассМедиа. 2005. С. 67-103.

6. Зильбер А.П. Респираторная медицина. Этюды критической медицины, т. 2. Петрозаводск: Изд. ПГУ. 1996. 488 с.

7. Маркин А.В., Шойхет Я.Н., Мартыненко Т.И. Длительная кислородотерапия у больных с хронической дыхательной недостаточностью. 12-й Национальный конгресс по болезням органов дыхания. М., 2002. С. 142.

8. Олейникова А.М., Скалозуб Е.А., Цеймах И.Я. и со-авт. Длительная кислородотерапия на дому у пациентов с хронической дыхательной недостаточностью. 12-й Национальный конгресс по болезням органов дыхания. М., 2002. С. 142.

9. Стандарты по диагностике и лечению больных хронической обструктивной болезнью легких (ATS/ERS, пересмотр 2004 г.). Пер. с англ. под ред. Чучалина А.Г. М.: Атмосфера. 2005. 96 с.

10. Хроническая обструктивная болезнь легких: Практическое руководство для врачей. Под ред. А.Г. Чучалина. Составители: Лещенко И.В., Овчаренко С.И., Шмелев Е.И. М., 2004. 61 с.

11. Чучалин А.Г., Третьяков А.В., Сахарова Г.М. и соавт. Длительная кислородотерапия в домашних условиях: Методические рекомендации для врачей № 96/55. М., 1996. 14 с.

12. ATS Statement. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease // Amer. J. Respir. Crit. Care Med. 1995. № 152. P. 77120.

13. Cooper C.B., Waterhouse J., Howard P. Twelve year clinical study of patients with hypoxic cor pulmonale given long term domiciliary oxygen therapy // Thorax. 1987. № 42. P. 105-110.

14. Kampelmacher M.J., Lammers J.S. Long-term oxygen-therapy COPD: Diagnosis and treatment. Amsterdam. 1996. P. 103-108.

15. Okubadejo A.A., Paul E.A., Jones P.W., Wedsicha J.A. Does long-term oxygen therapy affect quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease and severe hypoxaemia // Europ. Respir. J. 1996. Vol. 9. P. 2335-2339.

16. Saunder Ph., Grillier L.A., Noir V. et al. Analysis of patients under long-term oxygen therapy at home by concentrator // ANTADIR Abstracts. Paris, 1994. P. 19-20.

17. Sherill D.L., Lebowitz M.D., Burrous B.B. Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease // Clin. Chest Med. 1990. Vol. 11. P. 375-387.

18. Tarpy S.P., Celli B.R. Long-term oxygen therapy // New Engl. J. Med. 1995. Vol. 333. P. 710-714.

19. Vermeire P. The health burden of COPD. European Respiratory Society. Congress. Stockholm, 1996. P. 4-5.

20. Wilke A., Zielinsky J., Tobiasz M. et al. Evolution of COPD patients on long-term oxygentherapy at home. Working-group on LTOT International Union against Tuberculosis and Lung Disease // ANTADIR Abstracts. Paris, 1994. P. 23.

21. Zielinski J., MacNee W., Wedzicha J.J. Ambrosino N., Braghiroli A., Dolensky J. et al. Causes of death in patients with COPD and chronic respiratory failure. Mo-naldi Arch // Chest Dis. 1997. № 52. P. 43-47.

22. Zielinski J., Tobiasz M., Hawrylkiewicz I., Sliwinsky P., Palasiewicz G. Effects of long-term oxygen therapy on pulmonary hemodynamics in COPD patients. A 6-year prospective study // Chest. 1998. № 113. P. 65-70.

Поступила 26.03.2009

Нарушение ритма дыхания — причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения

Нарушение ритма дыхания: причины, заболевания, при которых развивается, методы диагностики и лечения.

Определение

Дыхание – это совокупность физиологических процессов, конечной целью которых является доставка и потребление кислорода, а также вывод углекислого газа.

К органам дыхания относятся дыхательные пути и легкие. Кроме того, в процессе дыхания принимают участие мышечная и нервная системы. Благодаря диафрагме, межреберным и некоторым другим мышцам выполняются дыхательные движения, происходит изменение объема грудной клетки, что является необходимым условием для расправления и спадания легочной ткани на вдохе и выдохе. В центральной нервной системе, а именно в продолговатом мозге, расположен дыхательный центр. Ключевая особенность функционирования дыхательного центра состоит в автоматическом зарождении в нем импульсов – то есть человек не задумывается о том, что ему нужно сделать вдох. В то же время активность дыхательного центра может быть подавлена вышерасположенными отделами головного мозга, например, человек может произвольно задержать дыхание при нырянии.

Именно дыхательный центр продолговатого мозга играет ключевую роль в поддержании ритма дыхания.

Разновидности нарушения ритма дыхания

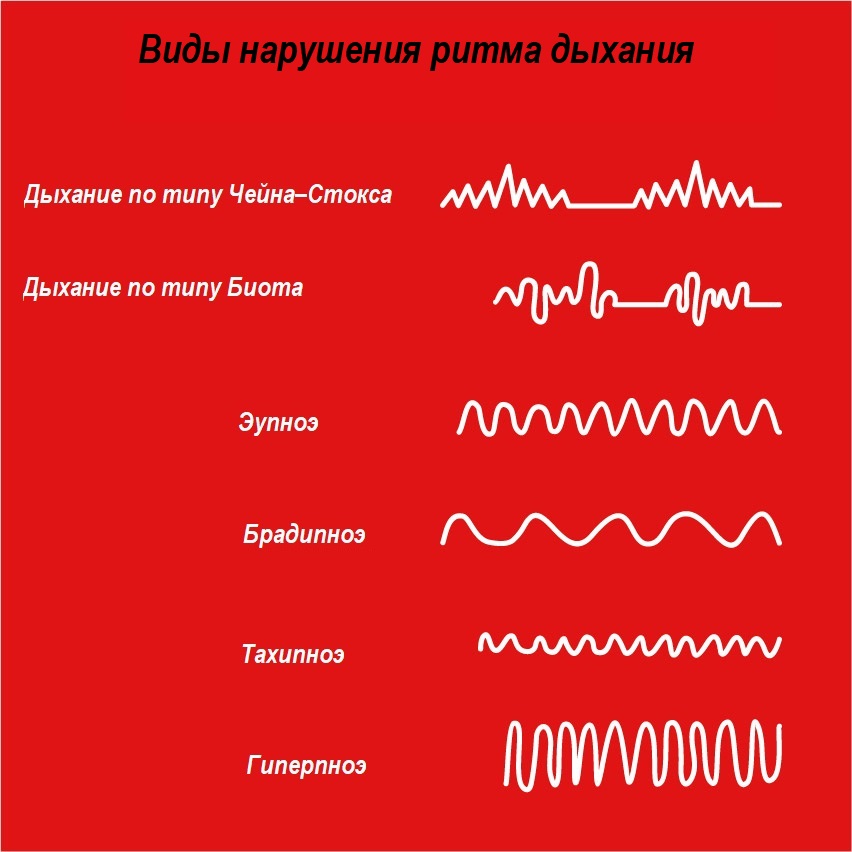

Выделяют следующие виды дыхания:

- эупноэ – нормальный ритм дыхания (у здорового взрослого составляет около 14–18 дыхательных движений в минуту);

- гиперпноэ – глубокое и частое дыхание, отмечается при мышечной работе, эмоциональном напряжении, тиреотоксикозе, анемии, ацидозе, снижении содержания кислорода во вдыхаемом воздухе;

- тахипноэ – повышение частоты дыхательных движений вследствие выраженной стимуляции дыхательного центра при гиперкапнии, гипоксемии; наблюдается при повышении температуры тела, застое в легких и т.п.;

- брадипноэ – снижение частоты дыхательных движений, которое возникает при поражении и угнетении дыхательного центра на фоне гипоксии, отека, ишемии и воздействия наркотических веществ;

- апноэ – временная остановка дыхания (считается крайней степенью выраженности брадипноэ);

- дыхание по типу Чейна–Стокса — характеризуется чередованием групп дыхательных движений с нарастающей амплитудой и периодов апноэ;

- дыхание по типу Биота — характеризуется чередованием периодов апноэ с группами дыхательных движений равной амплитуды;

- дыхание Куссмауля – шумное и глубокое дыхание, для которого характерны отдельные судорожные сокращения основной и вспомогательной дыхательной мускулатуры. Этот тип дыхания свидетельствует о значимой гипоксии головного мозга.

Возможные причины нарушения ритма дыхания

Возможные причины нарушения ритма дыхания

Непосредственной причиной нарушения ритма дыхания является изменение работы дыхательного центра. Дыхательный центр имеет многочисленные связи с другими отделами нервной системы и с рецепторами (нервными окончаниями), воспринимающими изменения внутренней среды организма: изменение концентрации кислорода и углекислого газа в крови, кислотности крови и т.д. Например, при снижении концентрации кислорода в крови, повышении концентрации углекислого газа и закислении крови происходит возбуждение рецепторов, активизирующих дыхательный центр. В свою очередь, увеличение частоты и глубины дыхания компенсирует изменения газового и кислотно-щелочного состава крови.

На дыхательный центр могут напрямую воздействовать некоторые токсичные для головного мозга вещества, циркулирующие в крови.

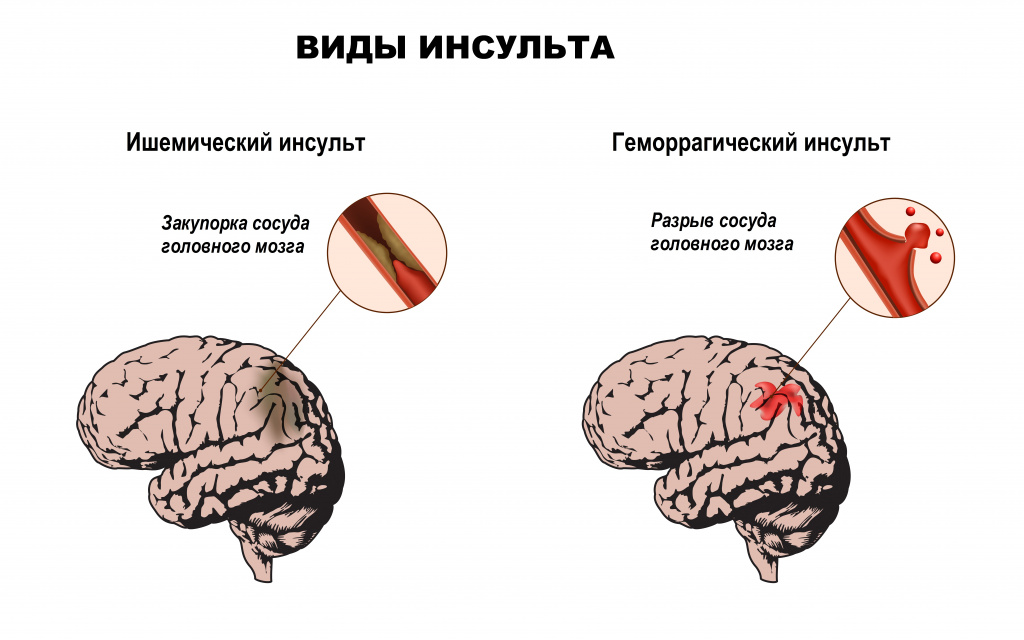

Нарушения работы дыхательного центра происходят в результате структурных изменений в соответствующей области мозга при инсультах, отеке головного мозга и т.д.

Заболевания, вызывающие нарушение ритма дыхания

Среди заболеваний, приводящих к накоплению в крови токсичных веществ, которые впоследствии могут раздражать или поражать дыхательный центр, стоит упомянуть следующие:

- сахарный диабет в стадии декомпенсации, когда в крови накапливаются продукты углеводного обмена; встречается в дебюте ранее не диагностированного сахарного диабета или при недостаточном контроле заболевания при инсулинотерапии и сахароснижающей терапии;

- печеночная недостаточность, развивающаяся остро на фоне гепатитов (вирусной, алкогольной, аутоиммунной этиологии и др.), токсического поражения печени (например, при отравлении парацетамолом), а также хроническая интоксикация при печеночной недостаточности на фоне цирроза. Токсическое поражение головного мозга при заболеваниях печени связано в первую очередь с тем, что патологически измененная печень не способна выполнять барьерную функцию (задерживать и нейтрализовать вредные вещества), в связи с этим токсины накапливаются в крови;

- почечная недостаточность, которая может манифестировать остро или иметь длительное хроническое течение, развивается на фоне воспалительных заболеваний (гломерулонефрита, тубулоинтерстициального нефрита и др.), токсического поражения почки (например, канальцевого некроза) и других заболеваний;

- тяжело протекающие инфекционные заболевания могут вызывать выраженную интоксикацию или приводить к непосредственному поражению головного мозга, например при вирусных или бактериальных энцефалитах.

Нарушения ритма дыхания могут возникать при отравлении наркотическими веществами опийной группы, вызывающими брадикардию и апноэ.

Структурные изменения в головном мозге отмечаются при инсультах (остром нарушении мозгового кровообращения по причине кровоизлияния или закупорки сосудов головного мозга тромбом), при новообразованиях, отеке головного мозга.

Отдельно стоит упомянуть синдром Пиквика, развивающийся у пациентов с выраженным ожирением, одним из проявлений которого являются эпизоды остановки дыхания во время сна.

К каким врачам обращаться при нарушении ритма дыхания

Нарушение ритма дыхания является грозным симптомом, поэтому часто первым специалистом, оказывающим помощь пациенту, становится врач скорой помощи или врач-реаниматолог.

Если нарушение ритма дыхания не несет угрозы жизни, то диагностические мероприятия проводит

терапевт,

педиатр или врач более узкой специальности:

эндокринолог, гепатолог (специалист по заболеваниям печени), нефролог (специалист по заболеваниям почек), токсиколог, инфекционист и др.

Диагностика и обследования при нарушении ритма дыхания

Диагностика начинается с опроса пациента, в ходе которого врач устанавливает возможные причины и факторы риска развития аритмичного дыхания.

Лабораторные исследования включают определение уровня глюкозы в крови, газов артериальной крови и кислотно-основного состояния КОС крови.

Что делать при нарушении ритма дыхания

Любой случай аритмичного дыхания является абсолютным показанием для консультации врача. Особенно, если это состояние развилось у пациента впервые, сопровождается одышкой (субъективным чувством затруднения дыхания, нехватки воздуха), угнетением сознания, цианозом кожного покрова.

При дыхательной недостаточности необходимо расстегнуть стесняющую одежду, особенно воротничок сорочек, ремень брюк, обеспечить достаточный приток свежего воздуха, предложить пациенту принять положение полусидя.

Лечение нарушения ритма дыхания

Лечение нарушений ритма дыхания, сопровождающихся снижением концентрации кислорода в крови, начинается, как правило, с кислородотерапии. Далее тактика ведения пациента полностью зависит от поставленного диагноза. Например, при сахарном диабете необходима терапия, направленная на нормализацию уровня сахара в крови и на восстановление кислотно-основного баланса. При печеночной недостаточности применяются лекарственные средства, нейтрализующие токсические вещества, циркулирующие в крови, и способствующие их выведению через органы мочевыделения. Тяжелая почечная недостаточность может потребовать использования аппарата искусственной почки. При отравлении химическими веществами возможно применение противоядий (антидотов).

Источники:

- Струтынский А., Баранов А., Ройтберг Г., Гапоненков Ю. Основы семиотики заболеваний внутренних органов: Учебное пособие. 2022.

- Национальное руководство: Интенсивная терапия. Краткое издание под ред. акад. Б.Р. Гельфанда, проф. И.Б. Заболотских. 2022.

- Чеснокова Н.П., Брилль Г.Е., Полутова Н.В., Бизенков М.Н. Лекция 8. Виды нарушений внешнего дыхания: этиология и патогенез // Научное обозрение. Медицинские науки. № 2, 2022. С. 49-51.

Холтеровское мониторирование экг

Это обследование представляет собой непрерывную регистрацию работы сердца на ЭКГ в течение суток – с помощью специального портативного устройства, которое крепится на пациенте. Во время исследования пациенту рекомендуется вести обычный образ жизни – для максимально точного результата.

Холтер – это небольшой прибор, который закрепляется на поясе пациента, датчики закрепляются на груди. Сама процедура автоматизирована, пациенту не надо ничего делать с аппаратом. Во время холтеровского мониторирования пациент ведет дневник активности и отдыха, отмечает свое самочувствие.

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

СМАД — это автоматическое измерение артериального давления в течение суток и более (при необходимости) через определенные интервалы, согласно заданной программе (обычно каждые 15 минут днем и 30 минут ночью). На плечо пациента надевается манжета для измерения АД, соединенная с портативным монитором небольшого размера и веса (около 200 грамм), который пациент носит на поясе.

Измерения проводятся в амбулаторном режиме, в условиях обычной активности пациента. Система обеспечивает автоматическое измерение пульса, систолического и диастолического артериального давления через установленные интервалы времени, на основании чего рассчитываются среднесуточные показатели артериального давления и пульса в дневной и ночной период, определяется степень ночного снижения и утреннего повышения артериального давления, реакция на физические нагрузки и психоэмоциональные стрессы, степень и длительность гипертонической нагрузки на органы-мишени, вариабельность давления и пульса в течение суток, выявляются эпизоды гипотонии.

Для более точной оценки пациента просят вести дневник, в котором он описывает свое самочувствие и жалобы во время обследования, свою деятельность, физические нагрузки, указывает время принятия лекарственных средств, отмечает время сна и пробуждения.

Методика проста, безболезненна и весьма информативна. Она повышает точность оценки истинного уровня артериального давления особенно при подозрении на наличие начальной, нестабильной артериальной гипертонии.

УЗИ сердца. На обследовании врач может оценить особенности строения сердца, состояние камер и клапанов сердца, аорты, размеров сердечных полостей и величину давления в них, толщину стенок сердца, толщину миокарда, сократимость сердечной мышцы, скорость внутрисердечного движения крови.

УЗИ сосудов головы и шеи — это скрининговое обследование на наличие атеросклеротических изменений в стенках артериальных сосудов. УЗИ позволяет уточнить состояние артерий и вен, питающих головной мозг, что позволит сделать выводы о наличии риска развития сердечно-сосудистых катастроф, а также увидеть проблемы в кровоснабжении головного мозга, шеи, головы и позвоночника.

Особенно УЗИ сосудов рекомендуется выполнять мужчинам старше 40 лет – к сожалению, у этой категории пациентов нередки изменения в состоянии сосудов, которые можно определить благодаря этому исследованию.

Эффективность длительной кислородной терапии

Длительность кислородной терапии при среднетяжелых формах дыхательной недостаточности составляет 5-10 часов в сутки, существует прямая зависимость между суточной продолжительностью лечения и продолжительностью жизни пациента. Кислородная терапия, с использованием кислородных концентраторов, помимо увеличения продолжительности жизни, в значительной степени повышает качество жизни: исчезает одышка, повышается устойчивость к физическим нагрузкам, улучшается психоэмоциональный статус.

В дополнение к стационарным концентраторам кислорода существуют портативные модели и заполняемые баллоны. Они применяются у молодых мобильных пациентов с дыхательной недостаточностью. Портативные концентраторы и баллоны позволяют пациентам осуществлять прогулки, переезды и активно работать.

На сегодняшний день кислородная терапия, проводимая с помощью стационарных и мобильных концентраторов, играет ведущую роль в комплексном лечении больных с дыхательной недостаточностью и не имеет альтернатив среди известных лекарственных и физиотерапевтических методик.

Источники

- Sulistyaningsih DR., Nurachmah E., Yetti K., Hastono SP. Nurses’ experience in improving adherence to fluid intake and diet in hemodialysis patients. // Enferm Clin — 2021 — Vol31 Suppl 2 — NNULL — p.S20-S23; PMID:33849163

- Kishimoto N., Hayashi T., Mizobuchi K., Kubota M., Nakano T. Vitamin A deficiency after prolonged intake of an unbalanced diet in a Japanese hemodialysis patient. // Doc Ophthalmol — 2021 — Vol — NNULL — p.; PMID:33544296

- Limwannata P., Satirapoj B., Chotsriluecha S., Thimachai P., Supasyndh O. Effectiveness of renal-specific oral nutritional supplements compared with diet counseling in malnourished hemodialysis patients. // Int Urol Nephrol — 2021 — Vol — NNULL — p.; PMID:33452957

- St-Jules DE., Rozga MR., Handu D., Carrero JJ. Effect of Phosphate-Specific Diet Therapy on Phosphate Levels in Adults Undergoing Maintenance Hemodialysis: A Systematic Review and Meta-Analysis. // Clin J Am Soc Nephrol — 2020 — Vol16 — N1 — p.107-120; PMID:33380474

- Byrne FN., Gillman BA., Kiely M., Palmer B., Shiely F., Kearney PM., Earlie J., Bowles MB., Keohane FM., Connolly PP., Wade S., Rennick TA., Moore BL., Smith ON., Sands CM., Slevin O., McCarthy DC., Brennan KM., Mellett H., Dahly D., Bergin E., Casserly LF., Conlon PJ., Hannan K., Holian J., Lappin DW., O’Meara YM., Mellotte GJ., Reddan D., Watson A., Eustace J. Pilot Randomized Controlled Trial of a Standard Versus a Modified Low-Phosphorus Diet in Hemodialysis Patients. // Kidney Int Rep — 2020 — Vol5 — N11 — p.1945-1955; PMID:33163715

- Stanford J., Charlton K., Stefoska-Needham A., Zheng H., Bird L., Borst A., Fuller A., Lambert K. Associations Among Plant-Based Diet Quality, Uremic Toxins, and Gut Microbiota Profile in Adults Undergoing Hemodialysis Therapy. // J Ren Nutr — 2021 — Vol31 — N2 — p.177-188; PMID:32981834

- Palmer BF. Potassium Binders for Hyperkalemia in Chronic Kidney Disease-Diet, Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitor Therapy, and Hemodialysis. // Mayo Clin Proc — 2020 — Vol95 — N2 — p.339-354; PMID:31668450

- Welte AL., Harpel T., Schumacher J., Barnes JL. Registered dietitian nutritionists and perceptions of liberalizing the hemodialysis diet. // Nutr Res Pract — 2022 — Vol13 — N4 — p.310-315; PMID:31388407

- Khosroshahi HT., Abedi B., Ghojazadeh M., Samadi A., Jouyban A. Effects of fermentable high fiber diet supplementation on gut derived and conventional nitrogenous product in patients on maintenance hemodialysis: a randomized controlled trial. // Nutr Metab (Lond) — 2022 — Vol16 — NNULL — p.18; PMID:30911321

- Alipoor E., Karimbeiki R., Shivappa N., Yaseri M., Hebert JR., Hosseinzadeh-Attar MJ. Dietary inflammatory index and parameters of diet quality in normal weight and obese patients undergoing hemodialysis. // Nutrition — 2022 — Vol61 — NNULL — p.32-37; PMID:30684849