Кислородно-изолирующие дыхательные аппараты

К этой группе дыхательных аппаратов относят аппараты, работающие со сжатым кислородом и с жидким кислородом. В настоящее время наибольшее распространение получили кислородно-изолирующие противогазы КИП-8, Р-30, Р- 12 М со сжатым кислородом.

Кислородно-изолирующие противогазы КИП — 8 и Р — 30 (рис.5.8.а) предназначены для защиты органов дыхания при газоспасательных работах от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы, содержащей ядовитые вещества высокой концентрации и обедненной кислородом. Время защитного действия КИП — 8 — два часа, Р — 30 — четыре часа.

Все узлы противогазов, за исключением клапанной коробки с маской МИП-1 или шлем-маской, соединительных трубок и монометров, размещены в металлическом корпусе: кислородный баллон с запорным вентилем, блок легочного автомата с редуктором и байпасом; дыхательный мешок с предохранительным клапаном, звуковой сигнал; регенеративный патрон, поясной и плечевой ремни.

Запас кислорода в баллоне КИП-8 — 200 литров; Р-30 — 400 литров. Масса в снаряженном состоянии КИП-8 – 10кг., Р-30 – 12кг.

Рис. 5.8. Изолирующие дыхательные аппараты: а) на сжатом кислороде Р-30 (КИП-8); б) на сжатом воздух ВЛАДА

В аппаратах, работающих на сжатом кислороде при выдохе воздух поступает в патрон, в нем очищается от углекислого газа, далее проходит в дыхательный мешок, в который одновременно подается кислород из баллона. При вдохе воздух, обогащенный кислородом, поступает под лицевую часть (маску).

Дыхательный аппарат ВЛАДА (рис. 5.8.б) предназначен для защиты органов дыхания при работе в атмосфере, содержащей ядовитые вещества высокой концентрации и обедненной кислородом. Он относится к типу резервуарных аппаратов с запасом сжатого воздуха и открытой схемой дыхания.

Аппарат ВЛАДА оснащается 1-2 баллонами с запасом сжатого воздуха и легочно- автоматическими клапанами. По сравнению с кислородными аппаратами он обладает большими преимуществами, связанными с простой конструкцией, надежностью и удобством в эксплуатации, отсутствием химических поглотителей и кислорода. Использованная в них открытая схема дыхания позволяет полностью исключить возможность скопления в нем углекислого газа.

Запас воздуха составляет 1200-1400 литров при максимальном давлении 20 МПа. Время защитного действия 40-47 мин.

§

Шланговые изолирующие дыхательные аппараты (противогазы) обеспечивают органы дыхания чистым воздухом через соединительные шланги.

К шланговым аппаратам можно отнести также пневмокостюмы, обеспечивающие защиту не только органов дыхания, но и всего тела человека. Шланговые ИДА подразделяются на два типа: самовсасывающие шланговые аппараты, в которых воздух к органам дыхания поступает из чистой зоны за счет усилий человека; шланговые аппараты с принудительной подачей чистого воздуха в лицевую часть с помощью воздуходувок, вентиляторов или от компрессоров после его предварительной очистки.

Шланговые ИДА второго типа обладают некоторыми преимуществами перед фильтрующими СИЗОД, а именно: работоспособность в них определяется в основном физиологическими возможностями человека; избыточное подмасочное давление гарантирует отсутствие подсоса загрязненного воздуха, отсутствие запотеваний стекол лицевой части и сопротивления вдоху.

Шланговые НДА в основном применяются при выполнении работ по ремонту и очистке различных емкостей (цистерн, котлов), при ремонте колодцев, дымоходов, подвальных и других помещений, где могут скапливаться вредные газообразные примеси.

При использовании шланговых ИДА работы должны вестись только в присутствии второго человека, который в случае необходимости помогает первому выйти из загазованного помещения.

Противогаз шланговый ПШ-1 (рис. 5.9) является средством зашиты безнапорного типа и рассчитан на одного работающего. Он состоит из шлем-маски (трёх ростов: 1, 2, 3-го), двух соединительных трубок, воздухоподводящего рукава, фильтрующей коробки для очистки вдыхаемого воздуха от пыли, спасательного пояса с плечевыми тесьмами, сигнально-спасательной верёвки и штыря для укрепления конца рукава с фильтрующей коробкой в зоне чистого воздуха. Противогаз ПШ-1 рекомендуется использовать при малых и средних нагрузках в тех случаях, когда чистый воздух можно набирать на расстоянии не более 10м от рабочего места.

Рис. 5.9. Противогаз шланговый: а) ПШ-2; б) ПШ-1; 1- фильтрующе- поглащаюшая коробка; 2 — лицевая часть; 3 — соединительная трубка; 4 — воздухоподводящий рукав; 5 — электровентилятор с фильтрующе-поглащающей системой

Противогаз шланговый ПШ-2 является средством защиты с принудительной подачей чистого воздуха и рассчитан на одновременное обеспечение защиты органов дыхания двух работающих на удалении 20 м от воздуходувки или одного работающего на удалении до 40 м. В аппарате предусмотрена подача воздуха с помощью электродвигателя, а также путем вращения воздуходувки вручную.

Комплектность и назначение противогаза ПШ-2 аналогичны противогазу ПШ-1, только дополнительные элементы имеются только в двух комплектах, а длина воздухоподводящих рукавов составляет 20м и сигнальных верёвок 25м. Количество воздуха, подаваемого под каждую лицевую часть при вращении воздуходувки электродвигателем или вручную при 60 об/мин, не менее 50 л/мин.

Простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания

Наибольшее применение в системе гражданской защиты имеют респираторы Р-2 и «Лепесток» (рис. 5.10) для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли, а также при действиях во вторичном облаке бактериальных средств:

Рис. 5.10. Общий вид респираторов: а) Р-2; б) «Лепесток»

Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую полумаску 1, снабжённую двумя клапанами вдоха 2, одним клапаном выдоха 3 (с предохранительным клапаном), оголовьем 3, состоящим из эластичных (растягивающихся) и не растягивающихся тесёмок, и носовым зажимом 4.

Респиратор «Лепесток» изготавливается из материала ФПП (фильтр Петрянова перхлорвиниловый). Особенностью этого материала является то, что он несет высокие электрические заряды, которые резко повышают эффективность улавливания аэрозолей.

Наличие электростатического заряда у материалов ФПП придаёт им не только высокие фильтрующие свойства, но и служит также средством, обеспечивающим мягкое и надёжное уплотнение (прилипание) респиратора по линии его прилегания к лицу человека, позволяющее исключить проскок воздуха в подмасочное пространство.

Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 и ватно-марлевая повязка имеют тоже назначение, что и респираторы Р-1 и «Лепесток». При защите от ОХВ они могут применяться, как исключение, если их смочить специальным раствором, в зависимости от типа ОХВ. Изготавливает маски и повязки преимущественно само население.

Маска состоит из двух основных частей — корпуса и крепления (рис. 5.11,а). Корпус делается из 2-4 слоёв ткани. В нём вырезаются смотровые отверстия и вставляются стёкла. На голове маска крепится полосой ткани, пришитой к боковым краям корпуса, а плотность прилегания обеспечивается при помощи резинок в верхнем шве и поперечной, пришитой к боковым краям корпуса, а также при помощи завязок в нижнем шве крепления.

Ватно-марлевая повязка (рис. 5.11,б). Для её изготовления требуется кусок марли размером 100×50см. На марлю накладывается слой ваты толщиной 1-2см, длиной 30см, шириной 20см.

Рис. 5.11. Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 (а) и ватно-марлевая повязка (б)

Марлю с обеих длинных сторон загибают и накладывают вату. Концы подрезают вдоль на расстоянии 30-35см так, чтобы образовалось две пары завязок. При необходимости повязкой закрывают рот и нос; верхние концы завязывают на затылке, нижние — на темени. В узкие полоски по обе стороны носа закладывают комочки ваты. Для защиты глаз используются противопыльные защитные очки.

§

Для обеспечения всего населения СИЗОД, в том числе медицинскими, их производство и накопление в необходимых количествах организуется заблаговременно в мирное время. Важнейшей задачей органов ГЗ является организация сохранности этих средств, обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче их невоенизированным формированиям ГЗ и населению.

Накопление фонда противогазов для всех категорий населения осуществляется территориальными органами исполнительной власти, министерствами и ведомствами. Установлены две группы накопления противогазов.

Первая группа — запасы на объектах хозяйствования для рабочих и служащих ХОО. В этой группе накопления — противогазы для взрослых. Они приобретаются на средства самих предприятий для обеспечения своих рабочих и служащих, и хранится на складах объектов.

Планы накопления этого вида разрабатываются; министерствами и ведомствами для предприятий и организаций, входящих в их систему; управлениями (штабами) ГЗ областей, городов, не входящих в состав министерств и ведомств.

Вторую группу накопления составляет преимущественно имущество длительного хранения местных органов исполнительной власти, предприятий и организаций, министерств и ведомств. В этой группе накопления закладываются противогазы для взрослых и детей, а также КЗД.

Противогазы второй группы предназначены для обеспечения рабочих и служащих госбюджетных объектов хозяйствования, невоенизированных формирований объектов и служб ГЗ, рабочих и служащих объектов других форм хозяйствования, остального населения, а также для создания резерва начальников ГЗ.

Хранятся эти противогазы на складах длительного хранения области, предприятий и организаций министерств и ведомств, вблизи мест нахождения тех категорий населения, которым они предназначены.

Потребность в противогазах для рабочих и служащих объектов хозяйствования определяются министерствами и ведомствами по подведомственным предприятиям исходя из численности работающих в мирное время без учёта членов их семей; потребность в противогазах и КЗД для остального населения определяется местными органами власти.

Накопление средств противорадиационной и противохимической защиты осуществляется дифференцированно. До накопления требуемых запасов, обеспечение противогазами предусматривается в такой последовательности:

• личный состав формирований ГЗ;

• всё население химически опасных городов, рабочие и служащие городов, отнесенных к группам по ГЗ и отдельно стоящих категорированных объектов;

• остальное население категорированных городов, проживающее в зонах возможных разрушений;

• население городов и населённых пунктов, на территории которых расположены категорированные объекты хозяйствования, затем остальное население.

Кроме противогазов первой и второй группы накопления на предприятиях, в учебных заведениях и службах имеются учебные противогазы, предназначенные для обучения личного состава формирований ГЗ, рабочих и служащих и всего населения способам защиты без отработки приёмов их использования в условиях применения ядовитых веществ.

Запасы противогазов длительного хранения периодически освежаются за счёт поступления от промышленности новых партий. По истечению сроков годности и утраты защитных свойств, по подтверждению испытаниями лабораториями штабов ГЗ области, противогазы разбронируются и переводятся в учебные.

Организация и порядок выдачи противогазов и КЗД устанавливаются планами, которые разрабатываются в областях, городах и на объектах. В них предусматриваются: пункты выдачи, сроки, количество и очередь распределения противогазов и КЗД по получателям, определяются ответственные лица за получение и доставку к пунктам выдачи, выдачу противогазов, обеспечение транспортом для перевозки и выделение погрузочно-разгрузочных команд.

Выдача населению противогазов и КЗД длительного хранения производится по ращению Кабинета Министров, а из запасов объектов хозяйствования — по решению руководителей объектов с введением в действие планов гражданской защиты.

Раздача противогазов и КЗД организуется штабами ГЗ районов и осуществляется жилищно-эксплуатационными управлениями (конторами), домовыми комитетами на пунктах выдачи по месту жительства.

Некоторые особенности использования СИЗОД населением

Подводя итоги выше изложенному необходимо отметить, что применение индивидуальных средств защиты органов дыхания некоторой категорией населения может НС дать положительного результата. Например, при использовании СИЗОД людьми нетрудоспособными или преклонного возраста, а также страдающими заболеваниями, возможно произвольное, неконтролируемое снятие ими СИЗОД при совершенно неподходящих для этого условиях.

В частности, противопоказаниями могут быть:

• выраженная дыхательная недостаточность при заболеваниях дыхательной или сердечнососудистой системы;

• заболевания дыхательных путей и лёгких, сопровождающиеся приступами удушья, сильным кашлем, частым дыханием и т.п.;

• заболевания, внезапно способные привести к сильному головокружению, потере сознания, гипертоническим кризисам, инфарктам и т.п.;

• заболевания глаз, век, кожи головы, хронические заболевания и физические дефекты костей черепа, при которых не обеспечивается герметичное прилегание имеющихся средств защиты.

Кроме того, нормированный коэффициент защиты при использовании СИЗОД не обеспечивается при ношении высокой прически или бороды. Это означает, что применение СИЗОД для защиты примерно 15-20% взрослого населения проблематично или не имеет смысла.

Например, при исходном коэффициенте защиты по аэрозолю (свежевыбритое лицо) более 200000, защитная мощность маски для бороды составит от исходной:

• через 2 недели — от 17 до 64%

• через 4 недели — от 3,2 до 15,5%

• через 6 недель — от 0,25 до 3,1%

• через 8 недель — от 0,2 до 2,1%

Таким образом, для той части населения, которую данный образец СИЗОД не может защитить по приведенным причинам, следует планировать и осуществлять иные меры защиты и целесообразно корректировать потребности в СИЗОД и объёмах их закладок в резерв.

§

Средства индивидуальной защиты кожи по типу защитного действия подразделяют на изолирующие (плащи и костюмы), материал которых покрыт специальными газо- и влагонепроницаемыми плёнками, фильтрующие, представляющие собой костюмы иди комбинезоны из обычного материала, который пропитывается специальным химическим составом для Нейтрализации или сорбции паров. По назначению средства защиты кожи делятся на общевойсковые и специальные.

К средствам индивидуальной защиты кожи изолирующего типа относятся общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и лёгкий защитный костюм Л-1.

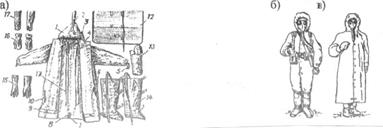

Общевойсковой защитный комплект (рис. 5.12), предназначенный для защиты личного состава войск, частей и формирований Гражданской защиты от ОВ, ОХВ, а также для предохранения кожных покровов, обмундирования, обуви и снаряжения от заражения радиоактивными веществами и бактериальными средствами.

В виду не герметичности ОЗК, как правило, используется в сочетании с импрегнированным обмундированием или общевойсковым комплексным защитным костюмом.

Защитные плащи изготавливаются пяти ростов: 1-й — до 165 см, 2-й — от 166 до 170 см, 3-й — от 171 до 175 см, 4-й — от 176 до 180 см, 5-й — от 181 см и выше.

Подошвы защитных чулок усилены резиновой или брезентовой осоюзкой. У некоторых защитных чулок осоюзка заменена ботами. Защитные чулки имеют хлястики или тесёмки для крепления их к ноге и по одной тесёмке для крепления к поясному ремню.

Защитные чулки изготавливаются трёх размеров: 1 -й — для обуви № 37-40, 2-й — для обуви № 41-42, 3-й — для обуви № 43 и выше.

Защитные перчатки — резиновые, с обтюраторами из импрегнированной ткани или с удлинёнными крагами, изготавливаются двух видов: летние и зимние. Летние перчатки пятипальные, а зимние — двупальные. Зимние перчатки имеют утеплительный вкладыш, пристёгиваемый на пуговицы.

Рис. 5.12. Общевойсковой защитный комплект: а) состав комплекта; б) в виде комбинезона; в) в виде плаща; 1 — защитный плащ ОП-1М; 2 — затяжник; 1- петля спинки; 4 и 7 — рамки стальные; 5 — петля для большого пальца руки; 6 и 10 — закрепки; 8 — центральный шпенек; 9-хлястик; 11 — держатели плаща; 12 —чехол для плаща; 13 — чехол для чулок и перчаток; 14 — защитные чулки; 15 — защитные перчатки БЛ-1М; 16 — утеплительные вкладыши к защитным перчаткам БЗ-1М; 17-защитные перчатки БЗ-1М.

Защитный плащ ОЗК при применении его для защиты от ОХВ в основном испопользуется в виде комбинезона.

Легкий защитный костюм Л-1 (рис. 5.13) применяется при длительных действиях на зараженной местности, а также при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

Костюм Л-1 изготовляется трех ростов: 1-й — до 165см, 2-й — от 166 до 172см, 3-й — выше 172 см.

Рис. 5.13. Легкий защитный костюм: 1 — куртка; 2 — капюшон; 3 — горловой хлястик; 4 — петля для большого пальца рук; 5 — промежный хлястик; 6 — сумка; 7 — брюки; 8 — боты; 9 — хлястики; 10 — бретели; 11 — перчатки.

Для защиты населения от ОХВ можно использовать накидки, плащи из синтетических, прорезиненных тканей и брезента; пальто из драпа, сукна или кожи; резиновые сапоги, боты, галоши, кожаные или резиновые перчатки и т.д. Женщинам рекомендуется надевать брюки. При использовании обычной одежды ее нужно застегивать на все пуговицы, обшлага рукавов и брюк завязывать тесьмой, воротник поднимать и обвязывать шарфом.

Отечественная промышленность выпускает большое количество специальных изолирующих и фильтрующих средств зашиты кожи от ОХВ.

Костюмы противощелочно-кислотные (ПЩК) предназначены для работы с едким натром, его растворами с концентрацией до 35% и растворами кислот с концентрацией до 22%. Изготовляются ПЩК из односторонней прорезиненной ткани. В Комплект костюма входят: куртка, брюки, шляпа, сапоги №42 или 43, перчатки резиново — трикотажные, шлем-маска.

Костюмы мужские и женские для защиты от кислот, предназначенные для Никиты от кислот различных концентраций. В комплект входят: куртка, брюки и головной убор. Костюмы мужские и женские в зависимости от концентрации кислот подразделяются на четыре подгруппы, изготовляются из различных фильтрующих тканей.

Защитная одежда может быть выполнена в виде костюмов, комбинезонов, халатов, плащей, а также в виде отдельных элементов: фартуков, нарукавников, рукавиц и т. д.

Для защиты рук от ОХВ промышленностью выпускаются перчатки резиновые технические, предназначенные для защиты рук от разбавленных кислот и щелочей, масел, органических растворителей, а также сыпучих и сухих красящих химических веществ.

Мероприятия по защите животных и птицы в очаге химического заражения.

Мероприятия по защите животных и птицы в очаге биологического заражения.

Основные мероприятия в очаге заражения, при некоторых инфекционных болезнях животных и птицы (сибирская язва, сап, мелиоидоз, антророзоонозная чума, ящур, ньюксальская болезнь или чума птиц, чума КРС, чума свиней).

§

Медицинская и психологическая защита населения. Характеристика медицинских средств индивидуальной защиты.

Медицинская защита включает:

— планирование и использование сил и средств учреждений охраны здоровья независимо от ведомственной принадлежности, форм собственности и хозяйствования;

своевременное использование профилактических медицинских препаратов и санитарно-эпидемических мероприятий;

— контроль за безопасностью и качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья, питьевой воды и источников водоснабжения;

— своевременное создание и подготовки специальных медицинских учреждений (формирований);

— накопление медицинского, специального имущества и техники;

— подготовку и переподготовку медицинского персонала по оказанию неотложной медицинской помощи;

— обучение населения способам оказания первой медицинской помощи и правилам соблюдения личной и общественной гигиены;

— другие мероприятия медицинской защиты в зависимости от сложившейся ситуации.

Пострадавшее население, а также лица, которые привлекаются к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ, гашения пожаров, по заключению Государственной службы медицины катастроф или медико-социальных экспертных комиссий, гарантировано обеспечиваются соответствующим лечением и психологической реабилитацией в санитарно-культурных учреждениях, при некоторых созданы центры медико-психологической реабилитации.

Центры медико-психологической реабилитации создаются при санитарно-курортных учреждениях, независимо от форм хозяйствования и подчиняемости.

Мероприятия психологической защиты осуществляются для уменьшения и нейтрализации негативных психических состояний и реакций среди населения в случаях угрозы возникновения ЧС и включают:

— планирование деятельности и использование подразделений психологического обеспечения;

— своевременное использование лицензированных и разрешенных к использованию на Украине информационных, психопрофилактических и психокоррекционных методов влияния наличность;

— выявление с помощью психологических методов, факторов, которые способствуют возникновению социально – психологического напряжения;

— использование современных психологических технологий для нейтрализации негативного влияния факторов ЧС на население;

— план мероприятий психологической защиты в зависимости от складывающейся ситуации.

Реализация комплекса мероприятий психологической защиты возложена на подразделения психологического обеспечения специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам ГЗ (МЧС).

В экстренных условиях чрезвычайных событий люди, оказавшиеся в зоне воздействия факторов поражения, наряду с механическими, химическими, радиационными и прочими поражениями подвергаются также психическим травмам.

Психические травмы вызывают комплекс сверхсильных раздражителей, нарушают психическую деятельность людей в виде реактивных (психогенных) состояний. Один из таких сверхсильных раздражителей – угроза для жизни. В результате развивается состояние психической дезадаптации и дезориентации ,возникают острые реактивные психозы, психопатологические расстройства, сопровождаемые аномальным поведением, выводящие человека из строя, лишающие возможности продуктивного общения с другими людьми и целенаправленных жизнеспасающих действий. Нередко люди в таком состоянии теряют способность правильно реагировать на попытки оказать им помощь, переместить в безопасное место.

Не учитывать столь серьёзное и резко выраженное проявление психического фактора и стрессового состояния людей в чрезвычайных ситуациях на этапах разработки, планирования, организации, исполнения и непосредственного осуществления мероприятий по защите населения было бы неправомерно.

В результате развития психических реакций, особенно одновременно у нескольких лиц и влияние этих лиц друг на друга и на окружающих вызывают массовый коллективный стресс, а также однотипность его проявлений, — в том числе панических.

«Эпицентром» развития массовой паники обычно являются высоковнушаемые истерические личности с выразительными движениями, гипнотизирующей силой призывов, логикой и твёрдой уверенностью в правильности своих действий, становятся в экстремальных условиях лидерами отдельных групп населения, они могут создать общий беспорядок, быстро парализующий целые коллективы, лишающий людей возможности оказывать взаимопомощь, соблюдать целесообразные нормы поведения.

Количество таких людей в любом обществе, в любой стране стабильно и составляет примерно 3%, в том числе, около 1% больных шизофренией.

Успех большинства мероприятий гражданской обороны при реализации намеченных планов защиты населения зависит от организованности и скорости движения массовых людских потоков, которые, в свою очередь, определяются психическим состоянием участвующих в движении людей.

Так, например, при самостоятельном следовании к СЭП или пешим порядком по маршрутам эвакуации многие даже психически нормальные люди будут стремиться, возможно, скорее (по своим представлениям) уйти от источника опасности, не особенно задумываясь об организованных коллективных действиях, а руководствуясь инстинктом самосохранения. Всё это может усугублять панику, дезорганизовывать действия соответствующих служб и привести к снижению оперативности проводимых эвакуационных мероприятий.

При определении потребных сил и средств гражданской обороны и затрат времени на проведение необходимых мероприятий защиты, а также при прогнозировании их результатов, необходимо ориентироваться в масштабах и длительности существования в людских коллективах психогенных факторов при остро возникающих чрезвычайных ситуациях.

Исходя из практики спасательных работ, имеются обобщенные данные о поведении людей в чрезвычайных ситуациях.

1.В любых, даже самых тяжелых условиях 12-25% людей сохраняют самообладание, правильно оценивают обстановку, четко и решительно действуют в соответствии с ситуацией.

2.Большинство людей, примерно 50-75%, при экстремальных ситуациях в первые мгновения оказываются ошеломленными и малоактивными. Это продолжается до 2-3 суток.

3.У 10-12% населения нарушения психики столь значительны, что требует специального длительного лечения, и, как правило, они затрудняют про ведение эвакуации.

Т.О. подавляющее большинство людей после аварии, катастрофы, даже при отсутствии физических повреждений, но вследствие психогенных расстройств физически нетрудоспособны. Поэтому выполнение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах бедствия следует плировать главным образом силами людей, пребывающих из непострадавших районов.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Медицинские средства индивидуальной защиты — медицинские препараты, материальные и специальные средства, предназначенные для использования в чрезвычайно ситуациях с целью предупреждения поражения или снижения эффекта воздействия поражающих факторов и профилактики осложнений. К медицинским средствам защиты относятся: радиозащитные, обезболивающие противобактериальные препараты, медицинские рецептуры от ОВ (СДЯВ) и перевязочные средства. К радиозащитным препаратам относятся:

— радиопротекторы;

— комплексоны;

— адаптогены;

— адсорбенты;

— антигеморрагические средства и стимуляторы кроветворения;

— стимуляторы центральной нервной системы.

1.Радиопротекторы — профилактические лекарственные средства, снижающие степень лучевого поражения. Они могут представлять собой одно вещество или комбинацию нескольких лекарственных препаратов. У некоторых радиопротекторов степень эффективности (фактор уменьшения дозы) равна 1,2—2.

2.Комплексоны — препараты, ускоряющие выведение радиоактивных веществ из организма (ЭДТА, гетацин-кальций, унитиол).

В качестве комплексонов применяют, соли органических кислот (лимонной, молочной, уксусной), а также унитиол, который ускоряет выведение из организма радиоактивных изотопов урана, полония.

3.Адаптогены — препараты, повышающие общую сопротивляемость организма к различным неблагоприятным факторам, в том числе и к радиации. К ним относятся: элеутерококк, женьшень, китайский лимонник, дибазол.

4.Адсорбенты — вещества, способные захватывал, на свою поверхность радиоактивные и др. вредные вещества и вместе с ними они выводятся из организма. В качестве адсорбентов могут применяться активированный уголь, адсобар, вакцин и др.

5.Антигеморрагические средства и стимуляторы кроветворения применяются только при оказании врачебной помощи и лечении в стационарах. К антигеморрагическим средствам относятся желатина, серотонин, применяемые в виде растворов.

К стимуляторам кроветворения — лейкоиетин, лейкоген, пентоксил, выпускаемые в таблетках.

6.Стимуляторы центральной нервной системы применяются для оказания врачебной помощи и лечения пораженных. К ним относятся: индопан в таблетках по 0,005—0,1 г и бемегрид в виде 5% раствора для внутривенного введения.

Защита от бактериальных (биологических) средств поражения складывается из двух направлений: общей экстренной (антибиотикопрофилактика) и специальной экстренной профилактики инфекционных заболеваний.

Специальная экстренная профилактика предусматривает иммунизацию населения (проведение прививок) бактерийными препаратами (вакцины, анатоксины), использование препаратов, оказывающих этиотропное действие на возбудителя определенной выявленной инфекции.

При невозможности заблаговременной иммунизации населения и не установленном виде возбудителя проводится общая экстренная профилактика антибиотиками широкого спектра действия с оральным путем введения (тетрациклин, доксициклин, рифампицин, сульфатен). При переходе от общей экстренной профилактики к специальной должна соблюдаться преемственность в сроках назначения и дозах препаратов.

Антибиотики широкого спектра действия могут с успехом применяться и для профилактики развития раневой инфекции при обширных ожогах, ранениях мягких тканей с целью вынужденной отсрочки проведения необходимых оперативных вмешательств. Для борьбы с раневой инфекцией также широко используются ассептические повязки.

Медицинские средства защиты от ОВ, СДЯВ представлены антидотами (противоядиями) — препаратами, являющимися физиологическими антогонистами ядов. По механизму и избирательному действию, антидоты бывают дегоксилирующего и радиационного действия, специфические и неспецифические.

В настоящее время не существует антидотов от всех ОВ и СДЯВ. Антидоты выпускаются для парентерального и перорального применения. К ним относятся: афин, атропин, будаксим, тарен — против ФОВ амилнитрит (пропилнитрит), антициан хромосмон, тиосульфат натрия — антидоты синильной кислоты и др., цианистых соединений; унитиол — антидот для мышьяк — содержащих СДЯВ.

Для специальной обработки при попадании ОВ (СДЯВ) на одежду и кожные покровы используются химические рецептуры, их нейтрализующие. Эффективность указанных мероприятий зависит от сроков начала их проведения после заражения.

§

К средствам медицинской защиты относятся:

• аптечка индивидуальная АИ-2;

• индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 — для обеззараживания капельножидких ОВ, попавших на открытые участки тела и одежду;

• пакет перевязочный медицинский, ППМ предназначен для наложения повязок при ранениях.

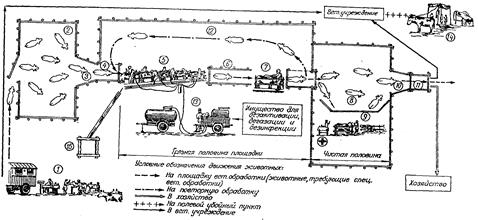

Аптечка индивидуальная АИ-2 (рис. 5.14) предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах, а также для предупреждения и ослабления воздействия отравляющих веществ и ОХВ, бактериальных средств и ионизирующих излучений. Содержит лекарственные средства, антидот и радиопротекторы.

Гнездо 1 аптечки индивидуальной — шприц-тюбик с противоболевым средством. Его следует применять при переломах, обширных ранах и ожогах.

Рис. 5.14. Медицинские средства защиты: а) аптечка индивидуальная АИ-2; б) индивидуальный противохимический пакет — ИПП-8

Средство для предупреждения (ослабления) поражения фосфорорганическими отравляющими веществами (тарен — 6 таблеток) вложено в гнездо 2 в круглый пенал красного цвета. Принимать его следует по одной таблетке по сигналу «Химическая опасность». При нарастании признаков отравления принимают еще одну таблетку.

Одновременно с приемом препарата необходимо надеть противогаз. Повторно принимать препарат рекомендуется не ранее чем через 5-6 ч.

Противобактериальное средство №1 (тетрациклин, гидрохлорид) размещается в гнезде 5 в двух одинаковых четырехгранных пеналах без окраски. Принимать его следует при непосредственной угрозе или бактериальном заражении, а также при ранениях и ожогах. Сначала принимают содержимое одного пенала (сразу 5 таблеток), запивают водой, затем через 6 ч принимают содержимое другого пенала (также 5 таблеток).

Противобактериальное средство №2 (сульфадиметоксин — 15 таблеток) находится в гнезде 3 в большом круглом пенале без окраски. Использовать его следует при появлении желудочно-кишечных расстройств, нередко возникающих после облучения. В первые сутки принимают 7 таблеток в один прием, а в последующие двое суток — по 4 таблетки.

Радиозащитное средство №1 (цистамин) размещено в гнезде 4 в двух восьмигранных пеналах розового цвета по 6 таблеток в каждом. Этот препарат принимают при угрозе облучения — 6 таблеток за один прием. При новой угрозе облучения, но не ранее чем через 4-5 ч после первого приема, рекомендуется принять еще 6 таблеток.

Радиозаицитное средство №2 (калий йодид- 10 таблеток) помещается в гнезде 6 в четырехгранном пенале белого цвета. Принимать его нужно по одной таблетке ежедневно в течении 10 дней после выпадения радиоактивных осадков , особенно при употреблении в пищу свежего неконсервированого молока. В первую очередь препарат дают детям по одной таблетке.

Противорвотное средство (этаперазни — 5 таблеток) находится в гнезде 7 в круглом пенале голубого цвета. Сразу после облучения, а также при появлении тошноты после ушиба головы рекомендуется принять одну таблетку.

Следует иметь в виду, что детям до 8 лет на один прием дают 1/4 таблетки, детям от 14 до 15 лет — 1/2 таблетки.

Индивидуальный противохимический пакет (рис. 5.14,б) предназначен для обеззараживания капельножидких ХОВ и ОВ, попавших на открытые участки тела и одежду. В комплект входит флакон с дегазирующим раствором, снабженный накручивающейся крышкой, и четыре ватно-марлевых тампона. Все это находится в герметическом пакете. При попадании капельножидких ОВ на открытые участки тела и одежды необходимо смочить тампоны жидкостью из флакона и протереть ими зараженные участки кожи и части одежды, прилегающие к открытым участкам кожи. При обработке может появиться ощущение жжения, но оно быстро проходит и не влияет на работоспособность. Жидкость флакона ядовита и опасна при попадании в глаза.

При отсутствии индивидуального противохимического пакета в качестве тампонов используют обыкновенную марлю с ватой; дегазирующий же состав можно приготовить и перед употреблением из смеси 3%-ного раствора перекиси водорода с 3%-ным раствором едкого натра, взятых равных объемах, или из 3%-ного раствора перекиси водорода и 150г канторского силикатного клея (из расчета на один л). Можно использовать для этой цели и нашатырный спирт. Применяют их так же, как дегазирующий раствор из индивидуального пакета.

Пакет перевязочный медицинский состоит из бинта (шириной 10см и длиной 7м) и двух ватно-марлевых подушечек (17,5×32см). Конец бинта 1, неподвижная подушечка 2, цветные нитки 3, подвижная подушечка 4, бинт 5, скатка бинта 6. Одна из подушечек пришита около конца бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту. Свернутые подушечки и бинт завернутые в вощеную бумагу и вложены в герметический чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги. В пакете имеется булавка, на чехле указаны правила пользования пакетом. Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность которого стерильная, используется для наложения стерильных повязок.

При получении медицинских средств индивидуальной защиты каждый обязан проверить комплексность аптеки и изучить правила пользования ею по инструкции. Не рекомендуется открывать без надобности аптечку, перекладывать и вскрывать пеналы с таблетками. Нельзя нарушать герметичность упаковки противохимического и перевязочного пакетов.

Полученные медицинские средства защиты хранятся у личного состава невоенизированных формирований и населения до особого распоряжения ГЗ объекта.

§

Обучение населения действиям в ЧС осуществляется на предприятиях, организациях, учреждениях и учебных заведениях, а также в местах проживания по группам:

— работающее население;

— не работающее население;

— ученики, студенты и дети дошкольного возраста.

1. Обучение работающего населения действиям в ЧС осуществляется в рабочее время, за счет денег хозяина на предприятиях, учреждениях, организациях по программам подготовки населения действиям в ЧС, а также во время проведения специальных объектовых учений и тренировок.

Для доведения работающим на предприятиях информации, которая касается действий в ЧС, с учетом особенностей производственной деятельности на этих предприятиях, учреждениях, организациях и учреждениях, оборудуются информационно-справочные уголки ГЗ.

Все работающие, во время принятия на работу и ежегодно, по месту работы проходят инструктаж по вопросам ГЗ и действиям в ЧС.

2. Обучение не работающего населения.

Не работающее население, самостоятельно изучает памятки и другие информационно-справочные материалы по вопросам ГЗ и могут получить информацию о потенциальной опасности, которая характерна для места проживания ,узнать о методах реагирования на них, расположение, телефоны консультационных пунктов при органах местного самоуправления, а также через средства массовой информации.

Финансирование мероприятий по обучению населения, которое не работает, действиям в условиях ЧС и пропаганды знаний по ГЗ осуществляется местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, за счет местных бюджетов.

3. Обучение школьников, студентов и детей дошкольного возраста

Центральный орган исполнительной власти по вопросам образования и науки организовывает во всех учебных заведениях изучение учениками, студентами и детьми дошкольного возраста изучение способов защиты, норм и правил безопасности, оказание первой медицинской помощи в ЧС по программам утвержденным МЧС.

Системой стандартов высшего профессионально-технического образования обязательно предусматривается изучение вопросов ГЗ.

В дошкольных учебных заведениях проводится воспитательная работа, которая направлена на формирование у детей элементарных, доступных по возрасту, норм безопасности и правил поведения в ЧС.

Воспитание у детей общественной ответственности, гуманских качеств, приобретение ими навыков и опыта по самозащите и спасению осуществляются и вне школы, ВУЗа.

Изучение правил пожарной безопасности. В общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, в заведениях последипломного образования, в обязательном порядке организовывается обучение правилам пожарной безопасности на производстве, в быту, а также изучению воздействиям во время пожара.

В детских дошкольных учреждениях проводится воспитательная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской игры с огнем и воспитание у детей бережного отношения к имуществу.

Местные органы исполнительной власти, исполнительные органы местных советов, сельские советы, жилищно-эксплуатационные учреждения и организации, обязаны организовывать обучение населения в местах их проживания пожарной безопасности в быту и в общественных местах.

Все работники во время принятия на работу и ежегодно по месту работы проходят инструктаж по вопросам пожарной безопасности в соответствии с Типовым положением, утвержденным МЧС.

Лица, которые принимаются на работу, обязаны, должны пройти предварительно специальное обучение (пожарно-технический минимум). Работники, связанные с работой по повышению пожарной безопасности, один раз в год проходят проверку знаний соответствующих нормативных актов по пожарной безопасности, а ответственные лица до начала исполнения своих обязанностей

и периодично (1 раз в три года) проходят обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности.

Перечень этих лиц и порядок организации обучения определяет КМУ.

Допуск к работе лиц, которые не прошли обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности, запрещается.

Программы обучения по вопросам пожарной безопасности утверждаются органами государственного наблюдения по вопросам пожарной безопасности.

§

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности

Культура безопасности жизнедеятельности это совокупность ценностей, стандартов, моральных норм и норм принятого поведения, направленных на поддержание самодисциплины, как цели повышения уровня безопасности.

Популяризация культуры безопасности жизнедеятельности у детей и молодежи организовывается и осуществляется МЧС совместно с центральными органами по вопросам науки и образования в области семьи, молодежи и спорта, общественными организациями, путем проведения школьных, районных (городских), областных и всеукраинских соревнований по безопасности жизнедеятельности, учебно-тренировочных сборов и полевых лагерей, а также в участии команд победительниц в соревнованиях международного уровня. Финансирование мероприятий по формированию у детей и молодежи культуру безопасности жизнедеятельности осуществляет МЧС, центральный орган исполнительной власти по вопросам образования и науки, центральным органом исполнительной власти в области семьи, молодежи и спорта, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

На объекте разрабатывается два плана:

— на мирное время;

— на особый период (военное время).

План ГЗ на мирное время — это документы, которые определяют организацию и порядок выполнения мероприятий ГЗ с целью предупреждения или уменьшения возможных потерь от больших производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также проведения спасательных и других неотложных работ при их выполнении.

План ГЗ на особый период (военное время) – это документы, которые определяют организацию, и порядок проведения ГЗ объекта с мирного времени на военное время и ведения ГЗ в начальный период войны.

Организация выполнения мероприятий при угрозе и возникновении крупных происшествий, аварий, катастроф и стихийных бедствий

1. Приведение в готовность органов управления (штабов) ГО.

— порядок и последовательность докладов об угрозе возникновения аварий, катастроф, бедствий. Оповещение органов управления, формирований и населения. Действия НГО по определению категорий, аварий, бедствия. Принятие решения по организации руководства проведения СИДНР.

2. Порядок выполнения основных мероприятий ГО.

А. При угрозе возникновения ЧС:

— приведение в готовность органов управления ГО;

— организация управления и разведки;

— приведение в готовность невоенизированных формирований ГО.

Б. При возникновении ЧС:

— срочное оповещение аварийных служб ОНХ и органов управления;

— организация проведения СИДНР;

— доклад о возникновении ЧС по установленной форме.

3. Силы и средства ГО

Состав сил и средств:

— организация разведки;

— транспортное обеспечение;

— химическое обеспечение;

— медицинское обеспечение;

— материальное обеспечение;

— противопожарное обеспечение.

— сроки проведения в готовность и распределения по сменам при проведении работ;

— организация взаимодействия с комиссиями по ЧС, штабом ГО и выделяемыми силами.

5. Организация управления, оповещения и связи.

Пункты управления (ПУ), узлы, средства, каналы и другие виды связи организации оповещения и связи с вышестоящими штабами и взаимодействующими силами (органами);

— порядок и сроки представления донесений.

Примітка 1.

1. Календарний план заходів щодо ГО при погрозі виникнення ЧС.

2. Можливі обстановки на території при виникненні ЧС (карта території, план з нанесенням дані оцінки обстановки у випадку ЧС і ін. даних).

3. Схема організації керування оповіщення і зв’язки.

4. Довідкові дані (оцінка можливої обстановки, перелік активних об’єктів, розрахунки по видах забезпечення).

Планопределяет:

• порядок действий ответственность руководства соответствующих органов управления предприятий, учреждений и организаций;

• основные мероприятия по организации и проведению работ по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного и природного происхождения, уточнение сроков их выполнения, финансовые, материальные и другие ресурсы, которые необходимы для этих мероприятий и работ.

В планах действий включаются мероприятия по защите рабочих и служащих, поддержанию производственной деятельности и другие с учетом обстановки после возникновения ЧС, предусматривается необходимое количество сил и средств для ликвидации последствий ЧС.

При планировании используются необходимые входящие данные и дополнительны материалы с учетом специфики работы и особенностей к ведомственной и региональной деятельности предприятия, организации или учреждения.

Основными исходящими данными по разработке плана действий на объекте являются:

• решения и указания высшего штаба ГЗ (управления, отдела ГЗ, распоряжения начальника ГЗ объекта);

• документов, которые характеризуют объект (коммунально-энергетические сети, состояние зданий и сооружений, водоисточники, данные прогнозирования возможных ЧС и др.)

План действий разрабатывается на основе приказа начальника ГЗ объекта. К разработке документов плана привлекается руководящий состав и специалисты объекта. Начальник штаба ГЗ составляет график разработки отдельных документов (разделов) и контролирует их выполнение.

План действий разрабатывается в двух (при необходимости и больше) экземплярах. Он подписывается начальником штаба ГЗ объекта, согласовывается с территориальными управлениями (отделами) по вопросам ЧС и вопросам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и утверждается начальником ГЗ объекта (предприятия, организации, учреждения независимо от форм собственности и подчиненности). После утверждения содержание плана действия доводится до исполнителей.

Ежегодно, по состоянию на 1-ое января, план корректируется, и вносятся соответствующие изменения. Реальность плана перепроверяется во время командно-штабных-комплексных объектовых учений и объектовых тренировок ГЗ.

§

Проблема устойчивости объектов экономики возникла в начале XX века и рассматривалась в начале как защита отдельных объектов в ходе войны. В ходе совершенствования производства и средств ведения войны все большую значимость приобретали вопросы защиты важных стратегических объектов экономики. От средств поражения в прифронтовой зоне, а с появлением ракетно-ядерного вооружения – всех объектов и отраслей экономики на территории всей страны.

До начала 90-х годов прошлого столетия сущность устойчивости объектов определялась в ее способности в военное время производить продукцию в запланированном объеме и номенклатуре, а при слабых и средних разрушениях или разрывов хозяйственных связей по кооперации, обновлять производство в короткие сроки.

Для решения этих задач были созданы научно обоснованные методики оценки устойчивости работы промышленных и сельскохозяйственных объектов в военное время, на базе которых разработаны основные направления и мероприятия для повышения устойчивости работы различных отраслей экономики и их объектов.

До 90-х годов прошедшего столетия основной опасностью была угроза войны с использованием оружия массового поражения (в первую очередь ядерного оружия), а объектом защиты была экономика. Ее защита планировалась осуществляться путем проведения заранее намеченных мероприятий с целью повышения устойчивости объектов экономики, способность в короткие сроки обновить производство на поврежденных объектах.

Эти разработки актуальны и теперь.

Высокоразвитая экономика позволяет в мирное время решать основные задачи:

— обеспечить все виды вооруженных сил современным оружием и боеприпасами, снаряжением и транспортными средствами, приборами, средствами связи и управления, горючими и смазочными материалами;

— осуществлять разработку новых образцов техники и вооружения;

— переводить в короткие роки работу промышленности, транспорта и других отраслей на выполнение планов военного времени;

— осуществлять ремонт боевой техники и транспортных средств;

— удовлетворять потребности населения для военного времени;

— поддерживать производство по планам военного времени;

— осуществлять в минимальные сроки восстановительные работы на объектах.

Разрушение экономики у противника всегда было целью воюющих сторон, но средства ведения обеих мировых войн не обеспечили решения этой задачи. Сохранить экономику страны в настоящее время, при наличии ракетно-ядерного оружия огромной разрушительной силы, может помочь пассивная оборона при качественном проведении организационных, технологических и инженерно – технических мероприятий ГЗ в крупных городах и на важных (категорированных) объектах.

В мирное время во всех странах создаются запасы материальных средств (начиная от черных и цветных металлов, лесоматериалов до сырья). На Украине как раньше, так и теперь такие запасы активно участвуют в производственном цикле. В настоящее время многие ОЭ израсходовали эти запасы на 50-75% из-за разрыва связей с поставщиками после развала СССР, то есть мобилизационные резервы оказались одним из главных источников экстренной помощи для нашей промышленности, сельского хозяйства и всех видов транспорта.

На создание и сохранность государственных стратегических запасов сырья и материалов обращается большое внимание в США. Если к 1939 г. стоимость таких запасов составляла 70 млн.долл., то в 1951г. – 2,1 млн.долл., а в 1962 г. – 8,7 млн.долл. К началу 2022 г. их стоимость достигла 10 млн.долл. Работа по созданию стратегических запасов контролируется конгрессом США, а их использование разрешается лично президентом страны. До трети баз хранения стратегических запасов принадлежит Министерству обороны США. Кроме того, США в содружестве с рядом других стран накапливают и хранят значительные объемы нефтепродуктов, которые в 2022 г. составили 600 млн. барралей на 20 млрд. долл.

Не вызывает сомнения, что даже самая стойкая армия потерпит поражение, если не будет в достаточной степени вооружена, снабжена всем необходимым, обучена. Примеры этого можно найти в Великой Отечественной войне, когда благодаря самоотверженному труду в тылу (женщин, стариков и детей) наша армия смогла разгромить отлаженную военную машину фашистской Германии. Труженики тыла обеспечили ежегодный выпуск до 27000 самолетов, 24000 танков, свыше 111000 орудий. При этом следует помнить, что объемы поставок по ленд-лизу составил: самолеты-12%, танки-10%, орудия-2%.

От войны к войне потребность в ресурсах увеличивается. Если в годы Второй мировой войны на каждого военнослужащего США ежедневно расходовалось до 20 кг материальных средств, то сейчас, в мирное время, суточная потребность военнослужащего НАТО составляет 40 кг, а номенклатура предметов снабжения армии достигает 4 млн. наименований. Пуск одной крылатой ракеты «Тамогавк» обходится в 30 млн.долл., а одной зенитной управляемой ракеты комплекса «Пэтриот» — в 1 млн.долл. Как показал опыт войны с Ираком, удары высокоточными средствами нападения осуществляются не только по военным объектам (ракетные базы, группировки войск, аэродромы, узлы связи), но и по крупным населенным пунктам. Огромных затрат требует и производство сложной техники (каждый грамм ее стал дороже грамма золота) и боеприпасов (табл.9.1).

Таблица 9.1

§

| Бомбардировщик | Год выпуска | Стоимость единицы техники, млн.долл |

| В-29 | ||

| В-52 | ||

| В-1В | ||

| В-2 |

В современных условиях те коренные структурные изменения, которые произошли в источниках опасностей, концепция безопасности и гражданской защиты населения и территории от ЧС техногенного и природного характера не могли не повлиять на изменение сущности устойчивости.

Сегодня в стране в первую очередь угрожают ЧС техногенного и природного характера. Основными объектами стали люди и территория (техносфера, социальная среда, природная среда, экономика). Их защиту планируется осуществлять путем предупреждения ЧС, реагирования (устранения угрозы жизни и здоровья людей и оказания помощи пострадавшим) и ликвидации ЧС.

При этом предупреждение ЧС следует понимать как заблаговременно проведенный комплекс защитных мероприятий с целью недопущения перерастания аварий, катастрофы в ЧС или смягчения их последствий.

Все это обусловило изменение сущности устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС, его ядром, состоянием стали:

— защита жизни и здоровья людей;

— способность предупредить перерастание аварии, катастрофы в ЧС;

— противостояние воздействию поражающих факторов.

При этом мероприятия, которые повышают устойчивость, необходимо проводить не только от ЧС военного характера, но и в условиях мирного времени, как на объектах производства (в т.ч. сельскохозяйственного) так и социального назначения.

С учетом вышесказанного сегодня – устойчивостью функционирования объектов экономики при ЧС можно понимать, как способность предупреждать перерастание аварий, катастроф в ЧС, противостоять воздействию их поражающих факторов с целью упреждения или ограничения угрозы для жизни, здоровья работающему персоналу и населению, которое проживает вблизи объектов экономики, уменьшению материальных убытков, а так же обеспечения восстановления поврежденного производства для жизнеобеспечения людей в минимально короткие сроки.

Для объектов, не связанных с производством материальных ценностей (транспорт, связь, ЛЭП), устойчивость определяется их способностью выполнять свои функции в условиях ЧС.

В связи с этим различают понятия:

— устойчивость функционирования народного хозяйства стираны в целом – это способность обеспечить жизнедеятельность государства, выпуск продукции (промышленной и сельскохозяйственной), работу энергетики, транспорта, связи в военное время;

— устойчивость функционирования отрасли народного хозяйства в условиях разрушения части ее объектов и частичного нарушения производственных связей – это способность в условиях ЧС производить основную продукцию в запланированном объеме;

— устойчивость ОЭ – это способность всего его комплекса, то есть зданий, оборудования, складов, коммуникаций, транспорта противостоять разрушающему действию поражающих факторов;

— устойчивость функционирования ОЭ – это его способность в условиях ЧС производить продукцию в запланированном объеме и номенклатуре, а при получении слабых и средних разрушений, частичном нарушении производственных связей восстанавливать производство в минимальные сроки.

Устойчивостьзависитотследующихосновныхфакторов:

— размещение объекта относительно больших городов, объектов атомной энергетики, химической промышленности, больших гидротехнических сооружений, военных объектов и т.д.;

— природно-климатических условий, технологии производства;

— надежности защиты работающих и населения от влияния поражающих факторов, последствий стихийных бедствий и производственных аварий, катастроф;

— надежности системы обеспечения объекта всем необходимым для производства продукции (топливом, сырьем, электроэнергией, газом, водой, химическими средствами защиты растений, ветеринарными средствами, минеральными удобрениями, запасными частями, техникой и т.д.);

— способности инженерно-технического комплекса противостоять ЧС;

— устойчивостью управления производством и его гражданской защитой, психологической подготовкой руководящего состава, специалистов и населения правильно выполнять комплекс мероприятий гражданской защиты;

— масштабов и степени поражающих действий стихийного бедствия, производственной аварии, катастрофы или оружия и подготовленности объекта к ведению спасательных и других неотложных работ для обновления нарушенного производства.

Данные факторы определяют и основные требования устойчивости работы объектов в ЧС и пути их повышения.

Наиболее подготовленными к устойчивой работе будут те объекты, которые реально оценят факторы, их непосредственное влияние на производство и разработают соответствующие мероприятия:

1. По своевременному проведению – организационных, агрохимических, агротехнических, инженерно-технических, ветеринарно-санитарных, лесотехнических, лесохозяйственных, мелиоративных и других мероприятий максимально снижающих результаты влияния поражающих факторов мирного и военного времени.

2. По созданию необходимых условий для быстрой ликвидации последствий ЧС.

Работа объекта в целом состоит из работы отдельных отраслей производства. Поэтому необходимо рассмотреть устойчивость в ЧС отдельных отраслей производства.

§

Оценка устойчивости работы растениеводства.

Наиболее опасными для ведения растениеводства в ЧС является радиоактивное, химическое и биологическое заражение, которое может быть в условиях мирного и военного времени.

Поэтому эти поражающие факторы должны быть определяющими для оценки обстановки.

Кроме этого необходимы и другие данные:

— обеспеченность техникой, запасными частями, горюче-смазочными материалами;

— химическими и биологическими средствами защиты растений;

— обеспеченность минеральными и органическими удобрениями;

— обеспеченность специалистами;

— загрязненность радиоактивными веществами, химическими веществами или зараженность биологическими средствами посевов;

— площади с/х угодий, которые могут быть перепрофилированы или исключены из севооборота;

— возможные потери работающих в растениеводстве в связи с мобилизацией или поражением радиоактивными веществами, химическими веществами и биологическими средствами;

— программированый объем производства продукции растениеводства;

— средняя программированная урожайность основных с/х культур;

— площади посевов этих культур.

Основной показатель устойчивости работы растениеводства – это уровень производства валовой продукции в натуральном выражении.

Для оценки устойчивости работы растениеводства используют формулу:

Ураст=(ОВП/ВП)х100%

Где: Ураст – устойчивость работы растениеводства в (%).

ОВП – остаточная валовая продукция в натуральном выражении, (Ц)

ВП – валовая продукция.

Остаточная валовая продукция рассчитывается по формуле:

ОВП=Вп — (Пп Пт)

Где: ВП – программированная плановая продукция в натуральном выражении в (Ц);

Пт – утраты продукции растениеводства от изменения технологии производства (Ц).

Рассчитывая потери необходимо пользоваться специальными таблицами потерь урожая при поражении радиоактивными веществами, опасными химическими соединениями, болезнями и вредителями с/х культур как биологическими средствами поражения.

Расчеты устойчивости работы животноводства проводить на фоне возможного радиоактивного заражения, химического и биологического заражения.

Кисходнымданнымобстановкиотнести:

— обеспеченность техникой горюче-смазочными материалами;

— электроэнергией;

— вакцинами;

— сыворотками и другими препаратами ветеринарной медицины;

— обеспеченность технологического перерабатывающего процесса животноводческой продукции;

— условия содержания животных;

— обеспеченность животных кормами, водой и возможность укрытия животных;

— возможность потери специалистов и других работников животноводства;

— запланированный объем продукции животноводства.

Основной показатель устойчивости работы животноводства это уровень производства валовой мясной и молочной продукции в натуре.

Для оценки устойчивости работы животноводства используют формулу:

Ужив=(ОВП/Вп)*100%.

Где: Ужив – устойчивость работы животноводства, в %;

ОВП – остаточная валовая масса – молочная продукция в л, кг;

Вп – валовая продукция.

Остаточная валовая продукция росчитывется по формуле:

ОВП=Вп-(Пп Пт).

Где: Пп – програмированая валовая продукция в натуре в кг или литрах;

Пт – утраты продукции животноводства от изменения технологии производства.

Рассчитывая потери необходимо пользоваться специальными таблицами потерь животноводческой продукции при поражении радиоактивными веществами, опасными химическими и биологическими средствами.

Оценка устойчивости работы машинотракторного парка (МТП)

Для оценки устойчивости работы МТП необходимо использовать следующие исходные данные: прогноз возможных чрезвычайных ситуаций в мирное время; обеспеченность специалистами, механизаторами после проведения мобилизации; наличие техники, масла и горючего в необходимом количестве для технологического процесса; обеспечение электроэнергией и автономными источниками электроэнергетики.

Необходимо определить коэффициент технической готовности техники, механизмов и топливно-энергетической системы.

Коэффициент технической готовности МТП рассчитывается по формуле:

Ктг=1-(Дрем/Дн).

Где Дрем – данные пребывания тракторов и автомобилей на ремонте и техническом обслуживании.

Дн – общее количество дней пребывания тракторов и автомобилей на объекте.

Коэффициент использования МТП определяют по формуле:

Ки=Др/Дн

Где Др – фактически отработанные трактора-дни;

Дн – общее количество дней пребывания тракторов и автомобилей на объекте.

Оценивая устойчивость материально-технического и энергетического обеспечения необходимо определить запасы топлива, возможности использования меного сырья и энергии, автономные источники энергопоступления, запасы сырья, возможности поставки готовой продукции заказчикам, условия сбережения готовой продукции, возможность транспорта и средств механизации.

§

Обеспечениезащитылюдейиихжизнедеятельности. Создание на объекте надежной системы оповещения при угрозе нападения противника, радиоактивного заражения, химического и биологического, угрозу стихийного бедствия и производственной аварии. Организация разведки и наблюдения за радиоактивным заражением, химическим и биологическим заражением; гидрометеорологическое наблюдение за уровнем воды, направлением и скоростью ветра, движением и расширением облака радиоактивного заражения, СДЯВ и ОВ.

Создание фонда защитных сооружений ГО, запасов средств индивидуальной защиты и обеспечение своевременной выдачи их населению.

Своевременная подготовка к массовой санитарной обработки населения и обеззараживания одежды, организация взаимодействия с органами охраны здоровья для медицинского обслуживания населения в ЧС.

Подготовка к эвакуации населения, размещенного в зонах разрушений и катастрофического наводнения. Своевременная подготовка мест эвакуации, организация приема эвакуационного населения на территорию населенных пунктов. Обеспечение населения продуктами питания, питьевой водой, предметами первой необходимости; комунально-бытовое обслуживание населения с учетом проведения эвакуационных мероприятий, обеспечение защиты продовольственных запасов.

Обучение населения способом защиты, оказание первой помощи, практическим действиям в условиях ЧС, морально-психологическая подготовка населения до выживания.

Обеспечение четкой информации о сложившейся обстановке и правилах действий и поведения населения в ЧС мирного и военного времени.

Устойчивостьработыотраслирастениеводства. Планирование и проведение мероприятий по защите с/х растений, урожая в различных ЧС. Установление надежного взаимодействия со станцией защиты растений, радиологичной и агрохимичной лабораторией для организации наблюдения за зараженностью посевов с/х культур и грунтов, выбор необходимых проб и их анализ. Внедрение и производство высокоурожайных, устойчивых против опасных болезней и вредителей с/х культур.

Подготовка техники и химических средств защиты с/х культур от биологических средств поражения.

Разработка мероприятий сбережения урожая в условиях ограниченности обеспечения людьми, техникой, горючим и маслами, нарушения межотраслевых связей, технологии доведения урожая до кондиции.

Организация сбережения и переработки урожая в хозяйстве при нарушении связей с заготовителями и предприятиями, и организации по переработке.

Разработка и подготовка к внедрению упрощенных технологий выращивания с/х культур, подготовка к севообороту и перепрофилированию растениеводства.

Обеспечение эффективного использования с/х земель в условиях радиоактивного загрязнения, заражения химическими и биологическими средствами.

Подготовка всех средств для защиты работающих в растениеводстве в различных условия ЧС.

Устойчивостьработыотраслиживотноводства. Подготовка к проведению ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на снижение утрат животных от современных средств поражения. Своевременная подготовка помещений для содержания животных. Разработка мероприятий защиты животных на пастбищах. Создание запасов кормов и организация обеспечения водой. Организация ветеринарной разведки в хозяйстве для элитного поголовья животных.

Разработка мероприятий эвакуации животных из зон возможных разрушений, катастрофического затопления, районов химического заражения подготовка к эвакуации животных. Планирование мероприятий защиты кормов, источников водоснабжения и животноводческих ферм.

Создание индивидуальных средств защиты для элитного поголовья животных.

Организация обеспечения основных производственных процессов в животноводстве, электроэнергией от автономных источников энергопоступления, в случае отключения от центральной энергосистемы.

Подготовка специальной техники для обработки животных, а также использование для этой цели другой техники, имеющейся в хозяйстве.

Организация ветеринарной обработки, утилизация и забоя пораженных животных, временного сбережения мясопродукции при нарушении хозяйственных связей с заготовительными организациями и предприятиями.

Разработка наипростейших технологий переработки и сбережения продукции животноводства в случае невозможности отправки перерабатывающим предприятиям и их реализация.

Организация обеспечения работающих в животноводстве коллективными и индивидуальными средствами защиты.

УстойчивостьработыМТП(ГМО),ееавтотракторнойидругойтехники,технологическогооборудованияимеханизмов. Организация своевременного оповещения гаража, технологического парка, ее руководителей, водителей, механизаторов об угрозе ЧС. Подготовка автотранспортной техники к проведению работ в условиях радиоактивного загрязнения, химического, биологического заражения и светомаскировки.

Приспособление и использование всех видов транспортных средств для эвакуации населения и перевозок потерпевших.

Разработка мероприятий с целью приспособления автотранспортной и другой техники для использования задач ГЗ.

Разработка приспособлений и технологических процессов для отбора мощностей тракторов и автомобилей с целью приведения в действие электрогенераторов и технологического оборудования, насосов для подачи воды до места проживания из скважин, открытых водоемов и шахтных колодцев.

Подготовка всей техники для проведения спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных условиях мирного и военного времени.

Организация ветеринарной разведки в хозяйстве для элитарного поголовья животных.

Разработка мероприятий эвакуации животных из зон возможных разрушений, катастрофического затопления, районов химического заражения, подготовка мест эвакуации животных. Планирование мероприятий защиты кормов, источников водоснабжения и животноводческих ферм.

Создание индивидуальных средств защиты для элитного поголовья животных.

Организация обеспечения основных производственных процессов в животноводстве, электроэнергией от автономных источников энергопоступления, в случае отключения от центральной энергосистемы.

Подготовка специальной техники для обработки животных, а также использование для этой цели другой техники, имеющейся в хозяйстве.

Организация ветеринарной обработки, утилизации и забоя пораженных животных, временного сбережения мясо продукции при нарушении хозяйственных связей с заготовительными организациями и предприятиями.

Разработка наипростейших технологий переработки и сбережения продукции животноводства в случае невозможности отправки перерабатывающим предприятием и их реализация.

Организация обеспечения работающих в животноводстве коллективными и индивидуальными средствами защиты.

§

Устойчивость работы МТП (ГМО), ее автотракторный и другой техники, технологического оборудования и механизмов.

Организация своевременного оповещения гаража, технологического парка, ее руководителей, водителей, механизаторов об угрозе ЧС подготовка автотранспортной техники к проведению работ в условиях радиоактивного заражения, химического, биологического заражения и светомаскировки.

Приспособление и использование всех видов транспортных средств для эвакуации населения и перевозок потерпевших.

Разработка мероприятий с целью приспособления автотранспортной и другой техники для использования задач ГЗ.

Разработка приспособлений и технологических процессов для отбора мощностей тракторов и автомобилей с целью приведения в действие электрогенераторов и технологического оборудования, насосов для подачи воды до места проживания из скважин, открытых водоемов и шахтных колодцев.

Подготовка всей техники для проведения спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных условиях мирного и военного времени.

Для успешного ведения растениеводства, защиты работающих в растениеводстве, защите растений и продукции растениеводства созданы службы, учреждения и формирования ГЗ.

На базе министерства аграрной политики Украины создана служба защиты животных и растений. Областные и районные службы защиты растений и животных работают при соответствующих управлениях с/х. Им подчинены станции защиты растений, агрохимические лаборатории, государственные инспекции качества посевов. Карантинные лаборатории, пункты сигнализации, прогноза появления и распространения болезней и вредителей; научно-исследовательские учреждения.

Для непосредственного проведения мероприятий защиты с/х растений и продукции растениеводства создаются такие формирования ГЗ: команды защиты растений, бригады защиты растений, специализированные группы защиты растений.

Команды защиты растений создаются на всех объектах с/х производства из работников, которые работают в растениеводстве, и оснащаются техникой, имеющейся в хозяйстве.

Бригады защиты растений создаются в высших и средних специальных учебных заведений агрономического профиля из преподавателей и студентов старших курсов. Бригады являются резервом государственной и областных служб и предназначены для оказания помощи командам объектов во время ликвидации очагов массового поражения растений и урожая.

Специализированные группы создаются на базе научно исследовательских институтов и исследовательских станций агрономического профиля, такие группы подчиняются начальникам государственных и областных служб. Они могут брать участие в определении вида СДЯВ, ОВ, биологических средств, степени загрязнения РВ, ОВ, СДЯВ и БС, а также в разработке эффективных мероприятий по ликвидации очагов поражения и ведения растениеводства на загрязненной и зараженной территории.

Перед службами, учреждениями и формированиями защиты растений стоят такие задачи:

— проведения всех мероприятий ГЗ защиты растений и всей продукции растениеводства;

— подбор и исследования проб продуктов, фуража, растений и грунта для определения их загрязнения химическими веществами и биологическими средствами;

— запрещения в использовании загрязненных и зараженных продуктов и фуража;

— обеззараживание продуктов, фуража, растений с/х земель (дезактивация, дегазация, дезинфекция);

— ликвидация очагов опасных вредителей и болезней растений.

Основными мероприятиями, которые проводятся заблаговременно, являются:

— планирование защиты растений и урожая в ЧС;

— создание формирований защиты растений;

— обеспечение формирований средствами индивидуальной и коллективной защиты и другим табельным имуществом;

— организация и проведение обучения по ГЗ личного состава служб, учреждений и формирований;

— организация и проведение научно-исследовательских работ, защите и обеззараживании посевов с/х культур, плодово-ягодных и лесных насаждений, продукции растениеводства;

— выведения устойчивых против болезней и вредителей сортов с/х культур;

— создание химических средств и техники для защиты с/х растений, посевов и урожая от вредителей и болезней;

— известкование кислых грунтов;

— организация наблюдения и лабораторного контроля за объектами растениеводства;

— ознакомления населения с признаками поражения растений;

— поддержание табельной с/х техники защиты растений в готовности;

— создание запасов химических средств защиты растений против опасных болезней и вредителей;

— строительство зерноскладов, овощехранилищ, элеваторов с расчетом требований ГЗ;

— подготовка квалифицированных кадров механизаторов и специалистов;

— создание постоянного переходного фонда страховых запасов посадочного материала, продовольствия, резерва удобрений;

— разработка энергосберегающих технологий для выращивания и доведения до кондиции урожая;

— поддержания постоянной готовности сил и средств ГЗ для защиты растений в ЧС;

— проведения своевременной профилактической обработки посевов;

— разработка вариантов севооборота в условиях ЧС;

— разработка упрощенных технологий выращивания с/х культур и переработки, в случае необходимости, урожая в хозяйствах;

— создание запасов материалов для укрытия урожая.

§

Защита с/х животных в ЧС – это комплекс организационных, инженерно-технических и зооветеринарных мероприятий, направленных на снижение влияния на животных опасных факторов: при стихийных бедствиях, производственных авариях и катастрофах и защита от радиоактивных, отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ и биологических рецептур.

Организация мероприятий защиты с/х животных в ЧС возлагается на службу ГЗ животных и растений, руководителей, специалистов и хозяев хозяйств, которые имеют животных.

Основными способами защиты с/х животных от поражающих факторов ЧС являются:

— укрытия животных в специально подготовленных (герметизированных) помещениях в условиях стойлового и лагернопасбищного содержания, временного укрытия в лощинах, лесах, карьерах, перегон животных на территории, не зараженные ОВ, СДЯВ, БС или с допустимыми уровнями радиации – если нет помещений или в условиях отгонного животноводства;

— эвакуация животных из опасных зон;

— использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и пищеварения;

— специфическая профилактика инфекционных болезней животных, использование антидотных способов и протекторов;

— проведение в животноводстве мероприятий ликвидации последствии ЧС.

Выбор способа защиты животных должен решаться с учетом условий и особенностей хозяйства, из которых наибольшее значение имеют:

— размещение хозяйства, его отдаленность от больших городов, железнодорожных станций, гидротехнических сооружений, химических комбинатов и АЭС;

— рельеф местности, количество и качество животноводческих помещений, время года, поголовье животных и условия их содержания и т.д.

Для поддержания постоянной готовности хозяйств к своевременной и эффективной защите животных в условиях ЧС основные мероприятия службы защиты животных и растений должны проводится постоянно в обычных производственных условиях.

Основные мероприятия службы защиты животных включают:

— строительство новых и совершенствование имеющихся помещений с учетом условий ГЗ для укрытия персонала, который ухаживает за животными;

— обеспечение личного состава формирований и обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты;

— создание необходимых зоогигиенических условий содержания, ухода за животными;

— постоянное ветеринарное обследование животных и изучения епизоотичной обстановки территорий, где они размещены;

— изучение местной фауны, кровососных комаров, клещей и грызунов;

— охрана животноводческих ферм от заноса заразных болезней;

— регулярное проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий;

— прививки против инфекционных болезней согласно с действующими инструкциями;

— обеспечение формирований ГЗ (ГО) службы защиты животных и растений средствами для проведения ветеринарной обработки животных и обеззараживание территорий, зданий, фуража;

— экспертиза фуража, воды, продуктов и сырья животного происхождения;

— устройство защитных навесов над колодцами, сооружение артезианских скважин;

— ветеринарно-санитарный осмотр при перевозках (перегонах) животных, птицы, мяса и сырья животного происхождения;

— укрытие запасов кормов;

— обучение работников, фермеров способом защиты животных и ликвидации последствий ЧС;

— подготовка имеющейся в хозяйстве техники для использования ее по ликвидации последствий ЧС;

— обеспечение племенных и высокопродуктивных, а если есть возможность и других групп животных, средствами индивидуальной защиты;

— создание в хозяйствах автономных источников энергопоступления, создание и поддержание в постоянной готовности систем связи и оповещения;

— обеспечение животноводческих ферм средствами пожаротушения.

§

На объектах экономики в ЧС проводится комплекс инженерно-технических, технологических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение работы МТП (ГМО). Инженерно-технические мероприятия обязаны обеспечивать повышение устойчивости производственных зданий и сооружений, оборудования, комунально-энергетические сети, защитных сооружений. Технологические мероприятия предусматривают повышение устойчивости работы объектов внедрения технологических процессов, которые упрощают производство и уменьшают возможность влияния опасных факторов на людей и материальные средства.

Организация мероприятий предусматривает заблаговременную разработку и планирование действий руководящего состава специалистов, объекта, служб и формирований ГЗ при производственном процессе, проведении спасательных и неотложных работ в ЧС.

Мероприятия, обеспечивающие работу МТП (ГМО) в ЧС аналогичны мероприятиям, которые касаются работы всего объекта и являются их составляющими по времени исполнения они разделяются на те, которые выполняются заблаговременно, в случае угрозы и во время возникновения ЧС.

К мероприятиям, обеспечивающим работу МТП (ГМО) относятся:

— обеспечение защиты работающих МТП (это основной фактор повышения устойчивости работы таких важных участков объекта);

— повышение устойчивости зданий и сооружений против воздействия повышенного давления ударной волны, разрушительной силе землетрясения, урагана, высокой температуры. Во время проектирования и строительства новых производственных сооружений устойчивость может быть достигнута использованием для несущих конструкций крепких и огнеустойчевых материалов. Во время реконструкции существующих сооружений используются облегченные межэтажные перекрытия, легкие огнеупорные материалы покрытия;

— повышение устойчивости технологического оборудования мастерских и защита техники. Для повышения устойчивости оборудования создаются запасы агрегатов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструмента для ремонта и обновления поврежденных машин, механизмов и оборудования в соответствии с существующими нормами и экономичной деятельностью. Ценные машины и агрегаты необходимо размещать на сооружениях, которые имеют облегченные и негорящие конструкции, обвал которых не приводит к разрушению дорогостоящий МТП (ГТО). Много машин (комбайны, тракторы и др.) можно размещать под навесом, что препятствует повреждению техники под его обломками. Необходимо позаботится об обеспечении электроэнергии, газа, водой, запасными частями, топливом и маслом. С целью защиты емкостей с горючим и смазочным материалами обваливают или заглубляют в землю: