Вегетососудистая дистония — причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения

Вегетососудистая дистония: причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения.

Определение

Термином «вегетососудистая дистония» (ВСД) врачи обычно описывают ряд симптомов, указывающих на дисбаланс вегетативной нервной системы, который может наблюдаться при различных заболеваниях.

Вегетативная нервная система – это та часть нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов. Она поддерживает уровень артериального давления, сократительную способность сердца, работу почек, отвечает за температуру тела, регулирует обменные процессы и т.д.

Вегетативная нервная система состоит из симпатического и парасимпатического отделов, чьи функции по большей части противоположны. Так, влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы приводит к учащению сердцебиения во время выполнения физических упражнений или эмоционального напряжения. Активация парасимпатического отдела происходит, когда человек отдыхает – понижается давление, пульс становится реже.

Кроме термина «вегетососудистая дистония» используются и другие, но описывающие те же самые состояния, – «нейроциркуляторная астения» или «нейроциркуляторная дистония» (НЦД).

По сути, ВСД – не заболевание, а синдром, при котором отсутствует органическая патология конкретного органа или системы, а нарушения носят функциональный характер.

В нашей стране ВСД остается одним из самых популярных диагнозов, в то время как в 80% случаев за ним стоят серьезные патологии, на выявление которых должно быть направлено внимание специалистов. Заметим, что за рубежом диагноз «вегетососудистая дистония» практически не звучит.

Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) не включает такие диагнозы как «ВСД» и «НЦД» и им не присвоен отдельный код, а МКБ 11-го пересмотра для обозначения функциональных расстройств нервной системы предлагает термин «Нарушения вегетативной нервной системы неуточненные».

Симптомы вегетососудистой дистонии

Пациенты, которым выставляется диагноз «ВСД», «НЦД» или «соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы», обычно предъявляют широкий спектр жалоб. Они обращаются к врачу с такими симптомами как ощущение слабости, утомляемость, учащенное сердцебиение или перебои в работе сердца, повышение или снижение артериального давления, периоды нехватки воздуха, повышенная тревожность, раздражительность, пугливость, могут отмечаться даже обмороки, боль или неприятные ощущения в области сердца, дискомфорт в животе, диспепсические расстройства.

За этими жалобами может скрываться ряд серьезных заболеваний (анемия, заболевания щитовидной железы, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, панические атаки, депрессивное или тревожное расстройство, и др.), которые нетрудно пропустить, объясняя симптомы пациента тем, что у него наблюдается расстройство вегетативной нервной системы.

При каких заболеваниях возникает вегетососудистая дистония

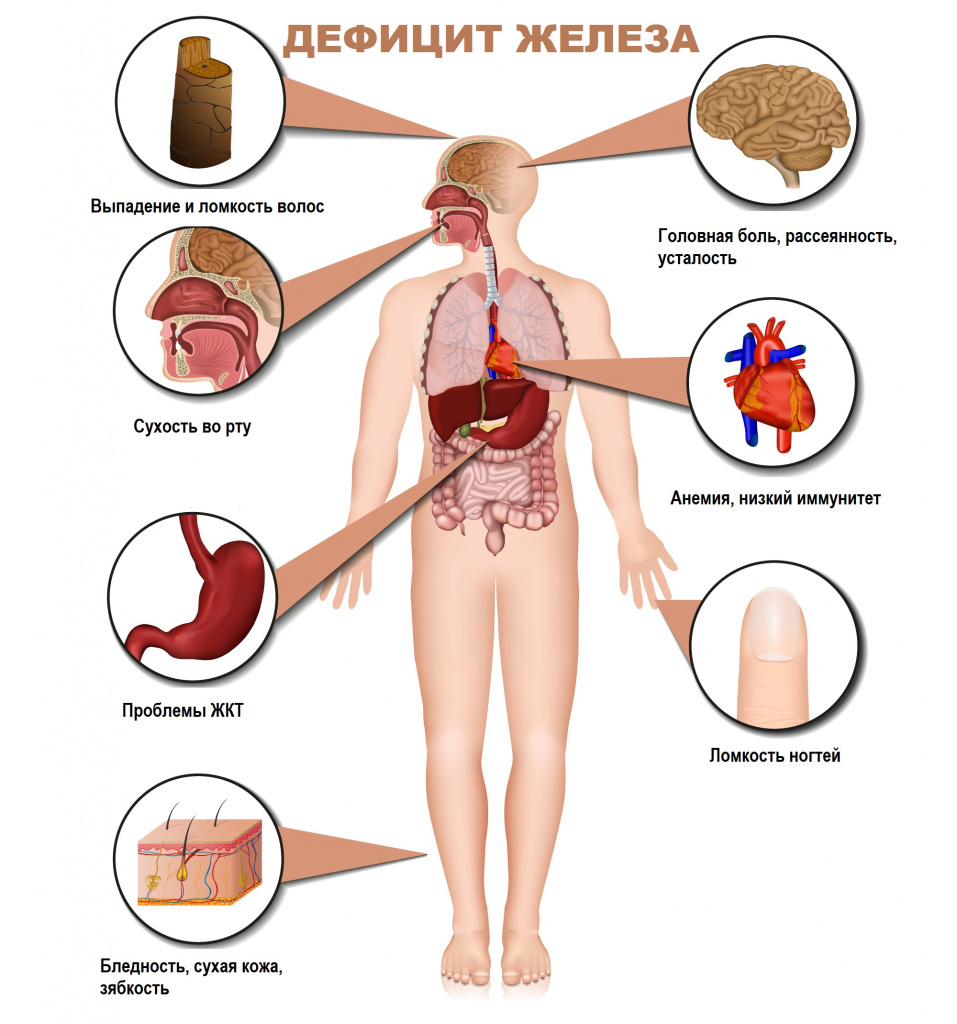

Железодефицитная анемия

Железодефицитная анемия (ЖДА) – это заболевание, характеризующееся снижением содержания железа в сыворотке крови, костном мозге и тканях и приводящее к нарушению синтеза гемоглобина и эритроцитов, развитию трофических расстройств.

Для латентного железодефицита характерно истощение запасов железа в организме при нормальном уровне гемоглобина крови. Симптомами латентного дефицита или анемии являются слабость, повышенная утомляемость, сниженная работоспособность, бледность кожных покровов, головная боль, учащенное сердцебиение, низкое артериальное давление, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, неприятные ощущения в животе.

Дефицит железа при анемии может быть вызван недостатком его поступления в организм, нарушением усвоения или повышенной потерей.

Основные причины ЖДА у женщин: обильные менструальные кровотечения, беременность, роды (особенно повторные) и лактация. Для женщин в постменопаузе и мужчин основная причина – кровотечения в ЖКТ. Дефицит железа может развиться в период интенсивного роста детей, при следовании растительной диете, после резекции желудка или кишечника, а также в результате нарушения всасывания железа у лиц с воспалительными заболеваниями ЖКТ.

Заболевания щитовидной железы

Нарушение выработки гормонов щитовидной железы (ЩЖ) могут приводить к их избытку (гипертиреоз) или недостатку (гипотиреоз) в крови. При гипотиреозе пациент ощущает апатию и сонливость, быструю утомляемость, снижение памяти, испытывает трудности в концентрации внимания, депрессию, зябкость, плохо переносит холод, у него наблюдается интенсивное выпадение волос, ломкость ногтей, отечность, боль в мышцах, повышение массы тела при сниженном аппетите, запоры. При избыточной выработке гормонов пациенты жалуются на учащенное сердцебиение, тремор конечностей, потливость, чувство жара и плохую переносимость жары, плаксивость, суетливость и раздражительность, снижение массы тела при повышенном аппетите, бессонницу.

Заболевания ЩЖ могут иметь стертую клиническую картину и протекать под масками других болезней.

У одних пациентов преобладает неврологическая симптоматика, у других повышается артериальное давление, у кого-то ведущими симптомами являются желудочно-кишечные расстройства – тошнота, метеоризм, запоры.

Ряд других соматических заболеваний, например, артериальная гипертензия или ишемическая болезнь сердца, также могут лежать в основе жалоб, которые врач расценивает как дисфункцию вегетативной нервной системы (особенно, если на приеме пациент молодого возраста). Когда обследование не выявляет никаких органических нарушений, а лабораторные анализы находятся в пределах или на границе нормы, это не означает, что пациент «выдумывает» свое плохое самочувствие.

Функциональные расстройства нервной системы могут сопутствовать таким психическим расстройствам как панические атаки, тревожные или депрессивные расстройства и пр.

Паническое расстройство

Паническое расстройство – это распространенное заболевание, имеющее тенденцию к затяжному течению. Оно в 2-3 раза чаще наблюдается у женщин и начинается обычно в молодом возрасте. Основное проявление панического расстройства – повторяющиеся приступы тревоги, которые называют паническими атаками. Паническая атака – это необъяснимый, мучительный приступ плохого самочувствия, который сопровождается различными вегетативными симптомами, страхом и тревогой. Раньше таким пациентам часто выставлялся диагноз «ВСД с кризовым течением» или «симпатоадреналовый криз».

Присутствие у пациентов хотя бы четырех из приведенных ниже симптомов должно навести врача на мысль о возможном паническом расстройстве (а в некоторых случаях достаточно и двух):

- пульсация, сильное сердцебиение, учащенный пульс;

- потливость;

- озноб, тремор, ощущение внутренней дрожи;

- ощущение нехватки воздуха, одышка;

- удушье или затрудненное дыхание;

- боль или дискомфорт в левой половине грудной клетки;

- тошнота или дискомфорт в животе;

- ощущение головокружения, неустойчивость, легкость в голове или предобморочное состояние;

- ощущение деперсонализации и непонимание реальности происходящего;

- страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок;

- страх смерти;

- ощущение онемения или покалывания (парестезии) в конечностях;

- ощущение прохождения по телу волн жара или холода.

Другими признаками могут быть боль в животе, расстройство стула, учащенное мочеиспускание, ощущение кома в горле, нарушение походки, нарушение зрения или слуха, судороги в руках или ногах, расстройство двигательных функций.

Тревога при панической атаке может быть как выраженной, так и едва ощутимой – в этом случае на первый план выходят вегетативные симптомы. Продолжительность приступа составляет 15-30 минут.

Паническое расстройство характеризуется повторным возникновением панических атак, оно не обусловлено действием каких-либо веществ или соматическим заболеванием (нарушением ритма сердца, тиреотоксикозом, гипертоническим кризом), для него характерна постоянная озабоченность человека по поводу повторения атак. Обычно первая атака производит на пациента тягостное впечатление, приводит к постоянной тревоге и ожиданию повторов. Чем катастрофичнее человек оценивает первый эпизод (к примеру, считает, что у него развивается инфаркт или инсульт), тем тяжелее протекает паническое расстройство и тем быстрее могут присоединиться сопутствующие заболевания (депрессия, агорафобия, алкоголизм и др.).

Генерализованное тревожное расстройство

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) – это распространенная и устойчивая тревога и напряжение, которые не вызваны и не ограничены каким-либо окружающими обстоятельствами – так называемая «свободно плавающая тревога». Среди взрослого населения около 5% страдают таким расстройством, чаще пациентами являются женщины. Заболевание обычно проявляется в возрасте 20-35 лет.

ГТР может иметь хроническое течение с периодами обострений и ремиссий. Тревожное состояние при ГТР длится минимум 6 месяцев, не поддается сознательному контролю (пациент не в состоянии подавить тревогу усилием воли или рациональными убеждениями), а интенсивность переживаний несоразмерна с реальностью жизненных обстоятельств.

Основной симптом генерализованного тревожного расстройства – диффузная тревога, не связанная с конкретными ситуациями, то есть пациент постоянно напряжен в ожидании чего-то плохого, беспокоен, озабочен по разным причинам.

Другими симптомами являются раздражительность, повышенная бдительность, больному трудно сосредоточиться, он чувствителен к шуму. Заболеванию свойственно мышечное напряжение, которое сопровождается тремором конечностей, неспособностью расслабиться, повышенным мышечным тонусом, головной болью, ноющими мышечными болями.

При генерализованном тревожном расстройстве очень распространены симптомы, связанные с повышенной активностью вегетативной нервной системы: сухость во рту, трудности при проглатывании пищи и воды, дискомфорт в животе, метеоризм, диарея, тошнота. Пациенты жалуются, что им тяжело делать вдох, ощущают дискомфорт в области сердца, перебои в его работе, пульсацию шейных сосудов. Кроме того, описаны случай нарушения эрекции, снижения либидо, задержки менструации, учащенного мочеиспускания.

Депрессивное расстройство

Депрессия – одно из самых распространенных расстройств психики. Эпизоды депрессии характеризуются ежедневным плохим настроением и длятся не менее 2 недель. У пациента наблюдается снижение интереса к работе, семье, повышенная утомляемость. Человеку в депрессивном эпизоде трудно сосредоточиться, у него занижена самооценка, он пессимистичен, у него нарушаются аппетит и сон.

Депрессия может проходить в так называемой скрытой форме, когда на первый план выходит не сниженное настроение, а ощущение физического нездоровья.

Пациенты жалуются на отсутствие сил, разбитость, недомогание, отмечают появление неприятных ощущений или боли в теле, учащенное сердцебиение, тошноту, повышенную потливость. Врачи в таких случаях назначают ряд обследований и консультаций, и в случае обнаружения даже незначительных отклонений от нормы, никак не связанных с текущим состоянием пациента, начинают его лечить. Неправильно назначенное лечение не приводит к облегчению состояния пациента, но может стать причиной побочных эффектов и повысить тревожность. Именно таким пациентам часто ставят диагнозы «вегетососудистая дистония», «остеохондроз позвоночника», «кардионевроз» и др. Но если эти пациенты приходят на прием к психиатру, то обычно врач сразу понимает, что перед ним человек с депрессивным расстройством и назначает психофармакологическое лечение.

Диагностика при вегетососудистой дистонии

При подозрении на нарушения обмена железа в организме необходимо провести следующие обследования:

- общий анализ крови с определением гематокрита, уровня эритроцитов в крови, исследование уровня ретикулоцитов в крови с определением среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах, определение размеров эритроцитов;

Общие принципы помощи

Устранение обратимых причин, если это возможно (рис. 2):

- обструкция верхней полой вены — срочный перевод в специализированное отделение (для больных с прогнозом жизни более 2-3 месяцев); назначение больших доз кортикостероидов (Дексаметазон 16 мг перорально или пк или Преднизолон 60 мг перорально; одновременно обеспечить защиту слизистой желудка);

- лечение бронхоспазма;

- лечение отека легких;

- лечение пневмонии;

- лечение плеврального выпота (торакоцентез);

- лечение выраженной анемии (гемотрансфузия);

- паллиативные вмешательства: радиотерапия, лечение лазером, стентирование (для больных с прогнозом жизни более 2-3 месяцев).

Немедикаментозные меры помощи с участием междисциплинарной команды:

- присутствие близких и медперсонала; важно: объяснить и успокоить, помочь в социальных проблемах;

- удобное положение в постели с приподнятым головным концом;

- прохладный воздух (открытое окно, вентилятор, ручной вентилятор на расстоянии 20-30 см от лица);

- релаксационная практика, дыхательная гимнастика;

- планирование двигательной активности в соответствии с состоянием;

- кислород (показан не всем пациентам): назначается при гипоксемии (снижение насыщения крови кислородом менее 90%) и тем, кто чувствует облегчение при его использовании (давать через маску, носовые катетеры 1-3 л/мин можно титровать до 6 л/мин). Контроль каждые 20-30 мин. При достижении нормоксемии (94-98%) — отменить.

Помнить, что неверное назначение кислорода может иметь серьезные, вплоть до фатальных, эффекты. Например, у пациентов с вентиляционной гиперкапнической недостаточностью (ХОБЛ и др.), активность дыхательного центра которых зависит от гипоксии, следует использовать более низкий целевой уровень насыщения крови кислородом: 88-92%.

Медикаментозное лечение

Бронходилататоры, муколитики

Даже при, казалось бы, отсутствующих клинических признаках бронхоспазма при одышке от их применения может быть достигнут положительный эффект.

- Сальбутамол/Вентолин 2,5-5 мг 4 раза в день небулайзером или 2 вдоха/нажатия 4 раза в день через спейсер;

- Ипратропиум/Атровент 250-500 мкг 3 раза в день небулайзером или 2 вдоха/нажатия 3-4 раза в день через спейсер;

- Физиологический раствор 5 мл через небулайзер может помочь в разжижении вязкой мокроты;

- Амброксол/Лазолван через небулайзер при вязкой мокроте.

Кортикостероиды

Снижают околоопухолевый отек, уменьшают одышку при множественных легочных метастазах и при карциноматозном лимфангите. Положительный эффект должен проявиться в течении 7 дней их применения. Пробуйте 4-8 мг перорально ежедневно в течение 1 недели. При лимфангите или обструкции дыхательных путей — 8-16 мг в день.

Опиоиды

Уменьшают респираторные усилия и восприятие одышки; эффективны при рефрактерной одышке, одышке в покое и в терминальной стадии; улучшение заметно при использовании низких доз, которые не вызывают угнетения дыхания, поэтому титрование опиоидов — обязательно.

Для пациентов, не принимавших морфин, используются следующие дозировки:

ЕСЛИ ПАЦИЕНТ МОЖЕТ ГЛОТАТЬ*

Начальная доза — 2,5-10 мг внутрь по мере необходимости, шаг титрации 5 мг.

Если более 2 приемов в сутки: назначать на регулярной основе (3-6 раз в день) с дальнейшим переходом на морфин с модифицированным высвобождением.

ЕСЛИ ПАЦИЕНТ НЕ МОЖЕТ ГЛОТАТЬ

Начальная доза – 2,5-5 мг подкожно, шаг титрации 5 мг.

Если более 2 введений в сутки: назначать на регулярной основе 3-6 раз в день с дальнейшим переходом на пролонгированные инфузии.

Для пациентов, принимающих морфин, используются следующие дозировки:

- Тяжелая одышка: 100-150% от «прорывной» дозировки морфина**

- Умеренная одышка: 50-100 % от «прорывной» дозировки морфина

- Легкая одышка: 25-50% от «прорывной» дозировки морфина

Максимально можно использовать 6 дополнительных доз за 24 часа для всех показаний — на прорывы боли, одышки и кашля. Нужно обязательно титровать дозировки. Если пациент не переносит морфин из-за побочных эффектов, то следует рассмотреть вторую линию опиоидов для купирования одышки или ротацию опиоидов.

* В январе 2020 года в Российской Федерации зарегистрирован Морфина раствор для приема внутрь в дозировках 2 мг/мл, 6 мг/мл, 20 мг/мл (по 5 мл в пластиковой ампуле), что дает возможность более точного и безопасного титрования.

** Дозировка для «прорывов» боли/«прорывная» — 1/5-1/6 от суточной дозировки морфина.

Бензодиазепины

Снимают беспокойство и тревогу, связанные с выраженной одышкой, но менее эффективны при одышке, чем опиоиды, и должны быть третьей линией терапии в лечении для пациентов, не имеющих положительного эффекта от немедикаментозных методов и опиоидов:

- Лоразепам под язык 0,5 мг каждые 4-6 часов по необходимости;

- Диазепам/Реланиум перорально 2-5 мг на ночь, если имеет место продолжительное тревожное состояние

- Мидазолам/Дормикум п/к 2-5 мг каждые 4-6 часов по необходимости, если перорально или под язык дать медикамент невозможно.

При одышке, сопровождающейся выраженным беспокойством, тревогой, бессонницей, — применять весь комплекс перечисленных выше мероприятий и препаратов, сделав акцент на подборе (увеличении) дозы доступных бензодиазепинов и опиоидов. Пациентам, которые тревожны и бредят, показано назначение антипсихотиков (Галоперидол).

Необходима психоэмоциональная поддержка и постоянное присутствие кого-то из ухаживающих рядом с пациентом для успокоения и возможности оценки изменения состояния пациента. По мере необходимости вносить изменения в проводимые мероприятия.

Диуретики

Назначают при выраженных застойных явлениях в легких 20-40 мг Фуросемида п/к. Не следует назначать на постоянной основе при одышке на фоне гипоальбуминемических отеков.