- Особенности протекания реакций в растворе

- Понятие валентности. связь валентности со строением атома. конспект химия

- Родственные связи между металлами и неметаллами

- Состав растворов

- Таблица валентности химических элементов

- Таблица валентности химических элементов (1 часть):

- Таблица валентности химических элементов (2 часть):

- Таблица валентности химических элементов (3 часть):

- Теория электролитической диссоциации

- Типы кристаллических решёток

Особенности протекания реакций в растворе

Химические реакции, в отличие от физических, характеризуются образованием новых веществ. Судить об их получении, мы можем, наблюдая изменение окраски, либо выделение газа или осадка.

Вспомним, что происходит с веществом, когда оно попадает в воду. Оно распадается на ионы. Тем не менее, этот процесс характерен не для всех веществ, а только для сильных электролитов, к которым относятся растворимые соли и кислоты, а также щёлочи.

Также необходимо вспомнить, какие реакции относятся к типу обмена.

Судить произошла реакция или нет, мы можем, если будет выполняться хотя бы одно из условий.

Условия протекания реакций между ионами сложных веществ.

Рассмотрим подробно каждое условие и составим алгоритм написания уравнений.

Выпадение осадка является подтверждением того, мы визуально видим, что реакция произошла. Составим уравнение между щёлочью – гидроксидом калия и солью – сульфатом меди (II). Запишем молекулярное уравнение.

Выполняя данный опыт, Вы могли бы наблюдать образование осадка голубого цвета.

Чтобы понять, какое вещество выпало в осадок, воспользуемся таблицей растворимости, а также составим полное ионно-молекулярное уравнение, которое отображает все частицы, находящиеся в растворе, с учётом коэффициентов.

Таким образом, KOH, K2SO4 и CuSO4 – это сильные электролиты, которые запишем в ионном виде. Cu(OH)2 – нерастворимое вещество, будет в молекулярном виде со стрелкой ↓. Также обращаем внимание, что перед щёлочью КОН находится коэффициент 2. Значит, образуется по два моля ионов К и ОН−.

При написании уравнений реакций, не забываем о законе сохранения вещества. Поэтому количество атомов, а также ионов, до реакции и после должны быть равны.

Следует отметить, что в полном ионно-молекулярном уравнении, слева и справа, имеются одинаковые частицы, их можно сократить.

Эти ионы при взаимодействии не образуют вещества, поэтому находятся в растворе в свободном виде как K и SO4−2.

Сокращённая реакция ионного обмена отображает суть химического процесса, а именно, между какими частицами происходит реакция.

Следственно, Cu(OH)2 будет осадком в растворе состоящем из ионов SO42−и К .

Вторым из условий является выделение газа. Эту реакцию Вы наблюдаете, когда гасите соду кислотой, не важно, какой уксусной, лимонной, яблочной, или же при добавлении к ней кефира, результат будет один и тот же, образование пузырьков углекислого газа.

Возникает закономерный вопрос, в уравнении отсутствует газ, однако раствор «шипит». Чтобы разобраться в этой проблеме, следует вспомнить, что угольная кислота относится к слабым электролитам и происходит выделение углекислого газа, а также образование молекулы воды. Поэтому полное молекулярно-ионное уравнение приобретает вид.

После сокращение одинаковых частиц левой и правой части, получаем сокращённое ионное уравнение.

Именно по причине наличия ионов водорода, сода «шипит» во всех кислотах.

И к третьему условию относится образование слабого электролита, зачастую это молекула воды, однако могут получаться и другие вещества. Ярким примером является реакция нейтрализации.

Почему этот тип реакции носит такое название? Рассмотрим на примере взаимодействия оснований КОН и Cu(OH)2 с раствором соляной кислоты.

В каждом случае происходит образование воды. В случае нерастворимых оснований, реакция идёт с образованием растворимой соли.

Уравнение реакции нейтрализации показывает, как два противоположных по свойствам класса неорганических соединений, отдавая по своей частице (Н и ОН-), образуют нейтральное вещество Н2О.

Понятие валентности. связь валентности со строением атома. конспект химия

Валентность — количество химических связей, которые может образовывать атом элемента с другими атомами за счет объединения неспаренных электронов в общую электронную пару (не зря ковалентная связь так названа). Валентность обозначают римской цифрой.

Валентность часто равна количеству неспаренных электронов у атома. Для элементов IV – VII А — групп валентность определить легко, задав вопрос: «Сколько электронов нужно данному элементу до завершения внешнего энергетического уровня?» или по формуле: 8 — № группы (действует только для элементов главных подгрупп IV – VII групп). Но не стоит забывать, что многие элементы в процессе возбуждения могут распаривать электроны, в таком состоянии валентность может достигать номера группы (это характерно для всех элементов, кроме азота, кислорода и фтора). Рассмотрим примеры.

Валентность азота и фосфора

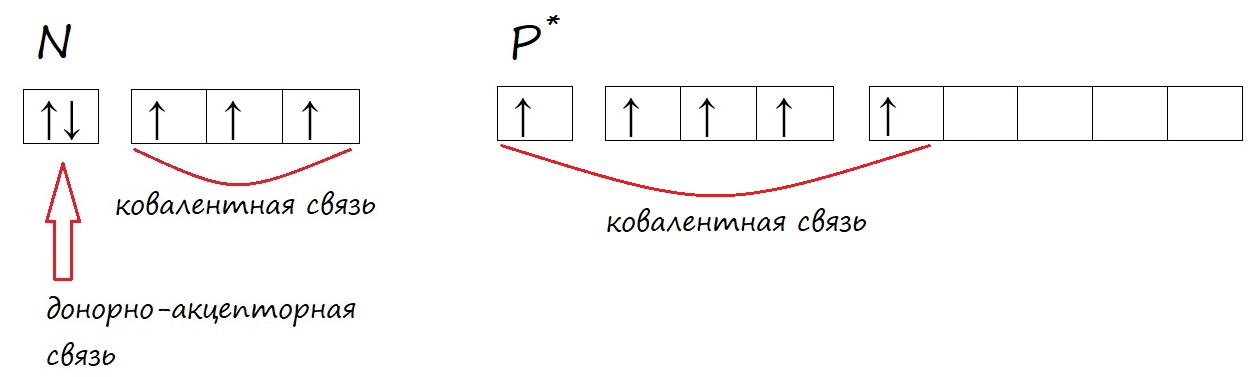

Азот и фосфор, находящиеся в одной группе. Для них по формуле 8 – 5 = 3 мы можем найти низшую валентность (количество неспаренных электронов в основном состоянии), равную трем (III).

В таком случае азот образует аммиак (NH3) и оксид азота III (N2O3), а фосфор – фосфин (PH3) или оксид фосфора III (P2O3).

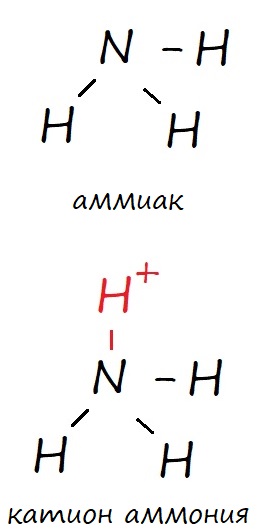

Но вспомним про возможность образовывать донорно-акцепторные связи некоторыми атомами. И азот, и фосфор имею такую возможность, поэтому кроме трех обычных ковалентных связей, они могут образовать дополнительную донорно-акцепторную. В таком случае, в основном состоянии оба могут иметь валентность IV, что соответствует катиону аммония и катиону фосфония (NH4 и PH4 ). Ковалентные связи обозначают черточкой («‒»).

Рис. Образование ковалентных и донорно-акцепторных (выделено красным) связей атомом азота.

У фосфора, в отличие от азота, на внешнем уровне есть незаполненная d-орбиталь, на которую могут переходить электроны при возбуждении.

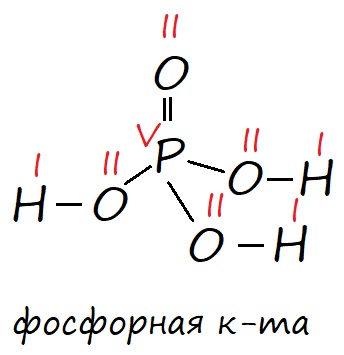

У фосфора в возбужденном состоянии появляется пять неспаренных электронов, поэтому он способен образовывать пять ковалентных связей, соответственно проявлять валентность V, например в ортофосфорной кислоте (H3PO4).

Рис. Строение фосфорной кислоты в соответствии с валентными состояниями атомов: фосфор в возбужденном состоянии имеет пять неспаренных электронов, его валентность равна V; кислород имеет два неспаренных электрона, поэтому его валентность равна II и он может образовывать две ковалентные связи; водород имеет один неспаренных электрон и его валентность равна I. Валентность обозначена красными римскими цифрами.

У азота нет свободной d-орбитали (она появляется с третьего энергетического уровня, а у азота всего два уровня), поэтому распарить электроны не может и высшую валентность, равную номеру группы, проявлять он не способен.

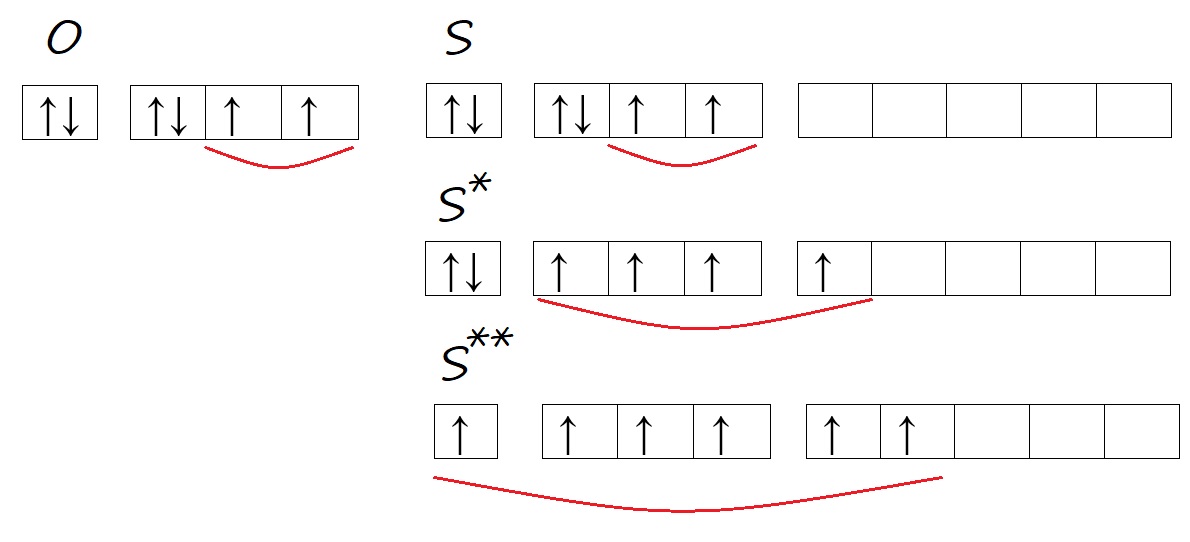

Валентность кислорода и серы

Аналогичную ситуацию можно наблюдать у атомов кислорода и серы. Кислород, находясь во втором периоде может иметь только два энергетических уровня, поэтому d-орбитали, появляющейся с третьего уровня, у него нет. Тогда как у серы три энергетических уровня, на внешнем уровне есть d-орбиталь и возможность распаривать на нее электроны в процессе возбуждения.

Рис. Количество неспаренных электронов у кислорода и серы в основном и возбужденном состоянии.

Таким образом, кислород способен проявлять валентность II, а сера – валентность II, IV, VI, например, в сероводороде (H2S) валентность равна двум; в сернистом газе и сернистой кислоте (SO2 и H2SO3) валентность равна четырём; в серном ангидриде и серной кислоте (SO3 и H2SO4) – шести.

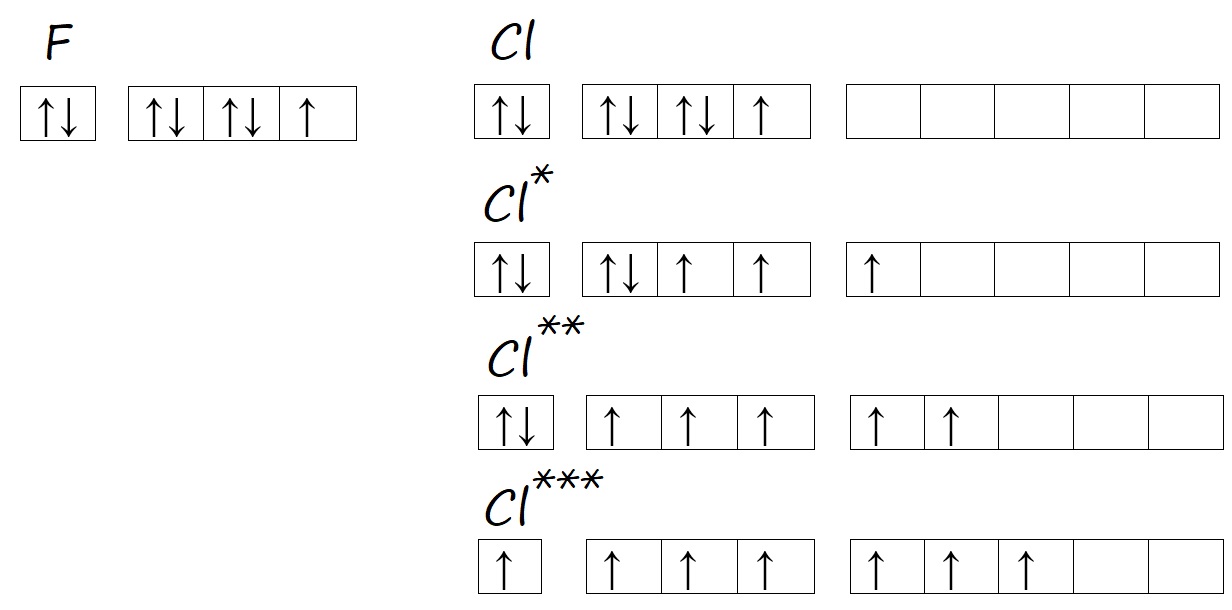

Валентность фтора и хлора

По причинам, описанным выше, фтор так же не способен распаривать свои электроны и переходить в возбужденное состояние, а хлор может. Поэтому у фтора есть одно валентное состояние (I), например, в HF (H ‒ F) и OF2 (F ‒ O ‒ F).

Хлор, как и другие нижестоящие галогены (элементы VIIА-подгруппы), может образовывать несколько возбужденных состояний, поэтому в разных соединениях имеет разную валентность. Например, валентность I хлор проявляет в хлороводороде HCl. Валентность III в хлористой кислоте HClO2. Валентность равную V – в хлорноватой кислоте HClO3. Равную VII – в хлорной кислоте HClO4.

Постоянная и непостоянная валентность

Как уже можно было заметить, некоторые элементы способны проявлять только одну валентность, тогда как другие могут иметь множество валентностей. По этой черте все элементы можно разделить на две группы: элементы с постоянной и непостоянной валентностью.

Таб. Классификация элементов по валентности

С постоянной валентностью | С непостоянной валентностью |

I: H и F II: O | Все остальные неметаллы. |

Иногда валентность определяют и у металлов, хотя для них характерна ионная, а не ковалентная связь, в таком случае таблица будет выглядеть следующим образом:

С постоянной валентностью | С непостоянной валентностью |

I: H, F, все металлы IА-подгруппы (Li, Na…). II: O и все металлы IIА-подгруппы, а также цинк. III: элементы IIIА-подгруппы. | Все остальные неметаллы и металлы. |

Низшая и высшая валентность

Высшая валентность равна номеру группы, в которой находится элемент (исключения: кислород, азот и фтор, как и было описано выше). Так, для брома высшей валентностью будет VII, для теллура – VI, для мышьяка V. Низшая валентность возможна для элементов четвёртой группы, она равна двум. Для элементов V – VII групп она определяется по описанной выше формуле (8 — №группы элемента). Поэтому у брома низшей валентностью будет I, у теллура II, а у мышьяка III.

Родственные связи между металлами и неметаллами

Кислород является типичным представителем неметаллов. Он является достаточно сильным окислителем, перед которым может устоять только фтор. Получение основных оксидов происходит путём взаимодействия кислорода и металлов. Однако не все металлы охотно с ним реагируют.

Щелочные реагируют бурно, именно поэтому их хранение осуществляется под слоем керосина. Необходимо заметить, что щелочные металлы не образуют оксиды во время взаимодействия с О2. Их чрезвычайная активность позволяет получать только для их характерные продукты, это будут пероксиды и надпероксиды (за исключением лития, продукт Li2O).

А вот, чтобы менее активные металлы – железо или медь прореагировали, необходимо нагревание.

Получение кислотных оксидов происходит аналогично взаимодействием неметаллов с О2.

Металлы и неметаллы в химии рассматриваются как противоположности, которые, как заряды (положительные и отрицательные) имеют свойства притягиваться. Рассмотрим на примере металла кальций и неметалла углерод.

Соль СаСО3 имеет истоки от простых веществ Са и С, промежуточным звеном являются оксиды этих веществ, для которых свойственно реагировать между собой.

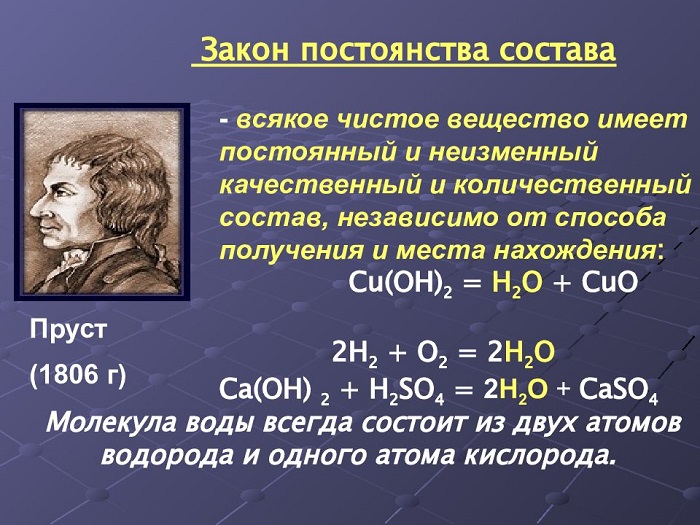

Вспомним с Вами один с основных постулатов химии, а именно, закон постоянства состава вещества.

Источник

Представим, что мы с Вами химики-первооткрыватели и нам предстоит сложная задача получить азотную кислоту, которая имеет важную роль в химической промышленности. Получение кислот возможно несколькими способами. Обращаясь к таблице 1, делаем вывод, что нам доступно несколько способов, а именно.

Взаимодействие кислот с солями приведёт нас к желаемому результату, однако не забывайте, что в продукте должны увидеть газ, осадок либо окрашивание.

Способы получения средних солей доказательно показывают связь между веществами. Снова выручалочкой нам послужит таблица 1. Наша задача получить вещество, без которого, полагаем, Вы не представляете своё существование, это соль NaCl. Используя данные, видим, что доступно для её получения 4 способа (Вы ищете, где продуктом является соль и применяете данные на свой пример).

Рассмотрим подробно каждый с них.

Способы получения солей отличаются, причиной этому является то, какую именно соль мы хотим получить, кислородсодержащей,сильной или слабой кислоты. К примеру, получение Na2SO4 будет отличаться от предыдущего примера с NaCl. Количество способов будет больше, так как это соль кислородсодержащей кислоты.

Здесь следуют отметить особенность щелочных, а также щелочно-земельных металлов, для которых свойственно взаимодействие с водой. По сути, идёт два параллельных процесса.

Полученная щёлочь реагирует с кислотой.

Способы получения солей аммония несколько отличаются, от солей металлов, тем, что аммиак непосредственно реагирует с кислотами (смотри урок химическая связь) с образованием донорно-акцепторных связей.

Гидроксид аммония имеет способность взаимодействовать с кислотами, с образованием необходимого продукта, не иначе как солей аммония.

Наверняка некоторые из Вас пугал вид заданий, который был цепочек уравнений. Обобщая всё выше сказанное, рассмотрим несколько примеров.

Пример 1.

Чтобы справится с данной задачей, проанализируем условие. Первое, что необходимо выделить – это количество уравнений (смотрим по стрелочкам, их 5). Второе определим исходное вещество – цинк, металл средней силы. Чтобы получить с него соль (не забываем о таблице 1), можно использовать 3 способа:

Выбор за Вами, одного из трёх уравнений. Переходим к следующей части цепочки ZnCl2 → Zn(OH)2. Здесь решением будет один вариант, это прибавление щёлочи.

Zn(OH)2 относится к нерастворимым основанием, поэтому при нагревании распадаются.

И наконец, итоговый продукт, металл. Его необходимо выделить из соли. Для этого необходимо взять металл, сила которого будет больше. Если эту информацию забыли, то освежить эти данные сможете с помощью урока Соли и их свойства.

Решение цепочек химических уравнений на первый взгляд кажется не посильной задачей, но если внимательно изучить свойства веществ, то они кажутся не такими уж и сложными.

Состав растворов

Источник

Чтобы приготовить сладкий напиток, необходимо взять сахар (растворимое вещество) и воду, которая будет играть роль растворителя. Масса раствора состоит из входящих в неё компонентов.

Растворённое вещество в данном случае сахар, поскольку его количество малое по отношению к воде.

Чтобы выразить, какую часть занимает растворённое вещество, введём понятие массовая концентрация или массовая доля.

Вернёмся к примеру с сахаром, массовая концентрация вещества будет составлять:

Чем выше масса растворённого вещества, тем более концентрированный раствор.

И снова вспомним наш сладкий раствор, допустим, вы утром ещё не очень проснулись, и вместо одной ложечки сахара, положили две. Как выйти из ситуации? Правильно, добавить воды. При этом доля растворённого вещества (сахара) уменьшается и образуется разбавленный раствор.

Разберёмся ещё с одним понятием – растворимость.

Источник

Обратите внимание, что указывается растворимость при определённой температуре. Возьмём два стакана объёмом 100 мл, в одном горячая, а во втором холодная вода. В оба добавим 3 столовых ложки сахара. Как вы думаете, где лучше и быстрее растворится сахар? Конечно там, где температура воды выше.

Существует зависимость между растворимостью и природой вещества.

Источник

Растворимость сахара при температуре 20 °C составляет 2000 г на 1л, раствор с такими данными будет насыщенным. При меньшем содержании растворённого вещества – ненасыщенным, большем – пересыщенным.

Источник

Химия не только удивительная наука, но она ещё и экспериментальная. С разрешения взрослых, Вы можете выполнить эксперимент. Вырастить замечательный «сад». Чтобы выполнить данный опыт, необходимо приготовить насыщенный раствор медного купороса или другой соли.

А как Вы думаете, может концентрированный раствор вещества быть ненасыщенным. Математические расчёты помогут дать ответ. Допустим, что растворили 200 г сахара в 100 г воды при температуре 20°C. Необходимо определить массовую концентрацию.

Как показывают расчёты, этот раствор будет концентрированным, однако является ненасыщенным.

Насыщенность и концентрация – это разные понятия.

Рассмотрим на примере сахара и гипса (CaSO4∙2H2O).

Поскольку большинство химических процессов происходит между растворами, важно знать, какое количество вещества там содержится. Содержание растворённого вещества можно выразить в массовых долях, а также с помощью ещё одного вида, которая носит название молярная концентрация.

Если массовая доля растворённого вещества показывает содержание вещества в растворе (%), то молярная концентрация указывает, сколько моль содержится в 1 литре раствора.

Промоделируем лабораторную ситуацию. Разбавленный раствор щёлочи был приготовлен путём растворения 10 г гидроксида натрия в 500 мл воды. Наша с Вами задача, определить массовую и молярную концентрации.

Таблица валентности химических элементов

Порядковый номер хим. элемента (атомный номер)

| Наименование | Химический символ | Валентность |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 | Водород / Hydrogen Гелий / Helium Литий / Lithium Бериллий / Beryllium Бор / Boron Углерод / Carbon Азот / Nitrogen Кислород / Oxygen Фтор / Fluorine Неон / Neon Натрий / Sodium Магний / Magnesium Алюминий / Aluminum Кремний / Silicon Фосфор / Phosphorus Сера / Sulfur Хлор / Chlorine Аргон / Argon Калий / Potassium Кальций / Calcium Скандий / Scandium Титан / Titanium Ванадий / Vanadium Хром / Chromium Марганец / Manganese Железо / Iron Кобальт / Cobalt Никель / Nickel Медь / Copper Цинк / Zinc Галлий / Gallium Германий /Germanium Мышьяк / Arsenic Селен / Selenium Бром / Bromine Криптон / Krypton Рубидий / Rubidium Стронций / Strontium Иттрий / Yttrium Цирконий / Zirconium Ниобий / Niobium Молибден / Molybdenum Технеций / Technetium Рутений / Ruthenium Родий / Rhodium Палладий / Palladium Серебро / Silver Кадмий / Cadmium Индий / Indium Олово / Tin Сурьма / Antimony Теллур / Tellurium Иод / Iodine Ксенон / Xenon Цезий / Cesium Барий / Barium Лантан / Lanthanum Церий / Cerium Празеодим / Praseodymium Неодим / Neodymium Прометий / Promethium Самарий / Samarium Европий / Europium Гадолиний / Gadolinium Тербий / Terbium Диспрозий / Dysprosium Гольмий / Holmium Эрбий / Erbium Тулий / Thulium Иттербий / Ytterbium Лютеций / Lutetium Гафний / Hafnium Тантал / Tantalum Вольфрам / Tungsten Рений / Rhenium Осмий / Osmium Иридий / Iridium Платина / Platinum Золото / Gold Ртуть / Mercury Талий / Thallium Свинец / Lead Висмут / Bismuth Полоний / Polonium Астат / Astatine Радон / Radon Франций / Francium Радий / Radium Актиний / Actinium Торий / Thorium Проактиний / Protactinium Уран / Uranium | H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Сu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Th Pa U | I 0 I II III (II), IV (I), II, III, IV, V II I 0 I II III (II), IV I, III, V II, IV, VI I, (II), III, (IV), V, VII 0 I II III II, III, IV II, III, IV, V II, III, VI II, (III), IV, VI, VII II, III, (IV), VI II, III, (IV) (I), II, (III), (IV) I, II, (III) II (II), III II, IV (II), III, V (II), IV, VI I, (III), (IV), V 0 I II III (II), (III), IV (II), III, (IV), V (II), III, (IV), (V), VI VI (II), III, IV, (VI), (VII), VIII (II), (III), IV, (VI) II, IV, (VI) I, (II), (III) (I), II (I), (II), III II, IV III, (IV), V (II), IV, VI I, (III), (IV), V, VII 0 I II III III, IV III III, IV III (II), III (II), III III III, IV III III III (II), III (II), III III IV (III), (IV), V (II), (III), (IV), (V), VI (I), II, (III), IV, (V), VI, VII (II), III, IV, VI, VIII (I), (II), III, IV, VI (I), II, (III), IV, VI I, (II), III I, II I, (II), III II, IV (II), III, (IV), (V) II, IV, (VI) нет данных 0 нет данных II III IV V (II), III, IV, (V), VI |

В скобках даны те валентности, которые обладающие ими элементы проявляют редко.

Таблица валентности химических элементов (1 часть):

| Атомный номер | Химический элемент | Символ | Валентность | Примеры соединений | Примечание |

| 1 | Водород | H | I | HCl, H2O2 | |

| 2 | Гелий | He | отсутствует | ||

| 3 | Литий | Li | I | LiOH, Li2O | |

| 4 | Бериллий | Be | I, II | ||

| 5 | Бор | B | III | B2O3 | |

| 6 | Углерод | C | II, IV | ||

| 7 | Азот | N | I, II, III, IV |

| В азотной кислоте (HNO3) и своем высшем оксиде (N2O5) атом азота образует только четыре ковалентные связи, являясь четырехвалентным |

| 8 | Кислород | O | II | (NO)F, CaO, O2, H2O2,Cl2O, H2O | |

| 9 | Фтор | F | I | HF, (NO)F | |

| 10 | Неон | Ne | отсутствует | ||

| 11 | Натрий | Na | I | Na2S, Na2O | |

| 12 | Магний | Mg | II | Mg(NO3)2 | |

| 13 | Алюминий | Al | III | Al2O3, Al2S3, AlCl3 | |

| 14 | Кремний | Si | II, IV | ||

| 15 | Фосфор | P | III, V |

| |

| 16 | Сера | S | II, IV, VI |

| |

| 17 | Хлор | Cl | I, III, IV, V, VI, VII |

| |

| 18 | Аргон | Ar | отсутствует | ||

| 19 | Калий | K | I | KOH, K2O, K2S | |

| 20 | Кальций | Ca | II | Ca(OH)2 | |

| 21 | Скандий | Sc | III | Sc2O3 | |

| 22 | Титан | Ti | II, III, IV | ||

| 23 | Ванадий | V | II, III, IV, V | ||

| 24 | Хром | Cr | II, III, VI | ||

| 25 | Марганец | Mn | II, III, IV, VI, VII |

| |

| 26 | Железо | Fe | II, III |

| |

| 27 | Кобальт | Co | II, III | ||

| 28 | Никель | Ni | II, III | ||

| 29 | Медь | Cu | I, II | ||

| 30 | Цинк | Zn | II | ZnSO4, ZnO, ZnS |

Таблица валентности химических элементов (2 часть):

| 31 | Галлий | Ga | I, II, III | ||

| 32 | Германий | Ge | II, IV | ||

| 33 | Мышьяк | As | III, V | ||

| 34 | Селен | Se | II, IV, VI | ||

| 35 | Бром | Br | I, III, V, VII | ||

| 36 | Криптон | Kr | отсутствует | ||

| 37 | Рубидий | Rb | I | RbOH | |

| 38 | Стронций | Sr | II | SrO | |

| 39 | Иттрий | Y | III | Y(NO3)3 | |

| 40 | Цирконий | Zr | II, III, IV | ||

| 41 | Ниобий | Nb | I, II, III, IV, V | ||

| 42 | Молибден | Mo | II, III, IV, V, VI |

| |

| 43 | Технеций | Tc | II, III, IV, V, VI, VII |

| |

| 44 | Рутений | Ru | II, III, IV, V, VI, VII, VIII |

| |

| 45 | Родий | Rh | II, III, IV, V, VI |

| |

| 46 | Палладий | Pd | II, IV | ||

| 47 | Серебро | Ag | I, II, III | ||

| 48 | Кадмий | Cd | I, II | ||

| 49 | Индий | In | I, II, III | ||

| 50 | Олово | Sn | II, IV | ||

| 51 | Сурьма | Sb | III, V | ||

| 52 | Теллур | Te | II, IV, VI | ||

| 53 | Йод | I | I, III, V, VII | ||

| 54 | Ксенон | Xe | отсутствует | ||

| 55 | Цезий | Cs | I | Cs2O | |

| 56 | Барий | Ba | II | Ba(OH)2 | |

| 57 | Лантан | La | III | La2(SO4)3 | |

| 58 | Церий | Ce | III, IV | ||

| 59 | Празеодим | Pr | II, III, IV | ||

| 60 | Неодим | Nd | II, III |

Таблица валентности химических элементов (3 часть):

| 61 | Прометий | Pm | III | PmBr3 | |

| 62 | Самарий | Sm | II, III | ||

| 63 | Европий | Eu | II, III | ||

| 64 | Гадолиний | Gd | II, III | ||

| 65 | Тербий | Tb | II, III, IV | ||

| 66 | Диспрозий | Dy | II, III | ||

| 67 | Гольмий | Ho | III | Ho2(SO4)3 | |

| 68 | Эрбий | Er | III | Er2O3 | |

| 69 | Тулий | Tm | II, III | ||

| 70 | Иттербий | Yb | II, III | ||

| 71 | Лютеций | Lu | III | LuBr3 | |

| 72 | Гафний | Hf | I, II, III, IV | ||

| 73 | Тантал | Ta | I, II, III, IV, V |

| |

| 74 | Вольфрам | W | II, III, IV, V, VI |

| |

| 75 | Рений | Re | I, II, III, IV, V, VI, VII |

| |

| 76 | Осмий | Os | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII |

| |

| 77 | Иридий | Ir | I, II, III, IV, V, VI |

| |

| 78 | Платина | Pt | II, III, IV, V, VI | ||

| 79 | Золото | Au | I, II, III, V | ||

| 80 | Ртуть | Hg | I, II | ||

| 81 | Таллий | Tl | I, II, III | ||

| 82 | Свинец | Pb | II, IV | ||

| 83 | Висмут | Bi | III, V | ||

| 84 | Полоний | Po | II, IV, VI | ||

| 85 | Астат | At | нет данных | ||

| 86 | Радон | Rn | отсутствует | ||

| 87 | Франций | Fr | I | FrOH | |

| 88 | Радий | Ra | II | Ra(OH)2 | |

| 89 | Актиний | Ac | III | Ac2O3 | |

| 90 | Торий | Th | II, III, IV | ||

| 91 | Протактиний | Pa | II, III, IV, V | ||

| 92 | Уран | U | III, IV, V, VI | ||

| 93 | Нептуний | Np | III, IV, V, VI, VII | ||

| 94 | Плутоний | Pu | III, IV, V, VI, VII | ||

| 95 | Америций | Am | II, III, IV, V, VI | ||

| 96 | Кюрий | Cm | II, III, IV | ||

| 97 | Берклий | Bk | III, IV | ||

| 98 | Калифорний | Cf | II, III, IV | ||

| 99 | Эйнштейний | Es | II, III | ||

| 100 | Фермий | Fm | II, III |

Первоначально за единицу валентности была принята валентность атома водорода. Валентность другого элемента можно при этом выразить числом атомов водорода, которое присоединяет к себе или замещает один атом этого другого элемента.

Определенная таким образом валентность называется валентностью в водородных соединениях или валентностью по водороду: так, в соединениях HCl, H2O, NH3, CH4 валентность по водороду хлора равна единице, кислорода – двум, азота – трём, углерода – четырём.

Валентность кислорода, как правило, равна двум. Поэтому, зная состав или формулу кислородного соединения того или иного элемента, можно определить его валентность как удвоенное число атомов кислорода, которое может присоединять один атом данного элемента.

Определенная таким образом валентность называется валентностью элемента в кислородных соединениях или валентностью по кислороду: так, в соединениях K2O, CO, N2O3, SiO2, SO3 валентность по кислороду калия равна единице, углерода – двум, азота – трём, кремния – четырём, серы – шести.

С точки зрения электронной теории валентность определяется числом неспаренных (валентных) электронов в основном или возбужденном состоянии.

Известны элементы, которые проявляют постоянную валентность. У большинства химических элементов валентность переменная.

Коэффициент востребованности 5 686

Теория электролитической диссоциации

Вернёмся к раствору, который состоит из хлорида натрия и воды. Если взять отдельно два этих вещества и каждое проверить на электропроводность, то результат будет отрицательный – они не проводят ток. Однако смесь этих веществ – раствор,будет электропроводный, т.е. являться электролитом.

Как Вам известно, с курса физики, электрический ток – это поток заряженных частиц. Однако, откуда они берутся? При растворении образуются ионы, которые и будут причиной электропроводности.

Т.е. диссоциацию хлорида натрия можно записать в следующем виде:

NaCl -> Na Cl-

Рассмотрим, как происходит диссоциация веществ с ионным типом связи. Данный тип локализуется в солях и основаниях.

Рассмотрим NaOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3. Из них NaOHи Ва(ОН)2 относятся к щелочам (растворимые) основания и Fe(OH)3, который является нерастворимым. Если соединениене способно раствориться в воде, то такой раствор не будет проводить электрический ток. Молекула воды не может разрушить кристаллическую решётку, поэтому ионы не образуются и эти вещества неэлектролиты.

Раствор гидроксида натрия и гидроксида бария считаются электролитами, так как они диссоциируют на ионы. Следует обратить внимание, чтобы записать уравнение диссоциации оснований, запишем металл (указав его степень окисления) и гидроксильную группу, которая всегда имеет заряд минус 1. Число гидроксильных групп указываем коэффициентом.

Соли в воде распадаются на ионы металла и кислотного остатка. Как и в случае с основаниями, записываем: металл плюс кислотный остаток. Предварительно смотрим в таблицу растворимости, где можем уточнить заряд кислотного остатка и металла, а также проверить растворимость вещества.

Рассмотрим, как происходит диссоциация кислот, на примере соляной кислоты.

Для этого соединения характерна ковалентная полярная связь. Водород имеет положительный заряд, хлор – отрицательный.

Обычно в уравнении диссоциации записывают просто ион водорода Н , а не ион гидроксония Н3О .

Также следует обратить внимание, что молекула изначально нейтральное вещество. При написании уравнения, необходимо смотреть, чтобы количество положительных и отрицательных зарядов было равно.

Диссоциация электролитов имеет количественную характеристику.

Степень диссоциации зависит от следующих параметров:

Сила электролита определяется числом молекул, которые продиссоциировали. Чем выше это число, тем сильнее будет электролит.

Соответственно, электролитом является вещество с ионным или ковалентным типом связи. Его сила будет зависеть от природы вещества.

Обобщим всё выше сказанное, попробуем вывести положения теории электролитической диссоциации. Первый пункт можно записать в следующем виде.

Если же к электролитам относятся растворимые соли, кислоты и основания, рассмотрим, на какие частицы они будут диссоциировать.

Второй пункт даст ответ на вопрос, что является причиной диссоциации.

Если же через растворы электролитов пропустить электрический ток, то ионы принимают упорядоченное движение. Третий постулат звучит так.

Источник

Каждое вещество индивидуально, имеет определённый качественный и количественный состав, а также отличается строением. Именно по этой причине молекулы веществ в водном растворе могут распадаться полностью на ионы или частично. Выделим 4 пункт.

Поскольку в растворах слабых электролитов одновременно происходит два процесса распад молекул на ионы и их взаимодействие, то в уравнении принято ставить не знак равно или →, а две стрелки .

Каким образом мы можем прогнозировать силу электролитов. Если в случае солей и оснований достаточно посмотреть в таблицу растворимости, растворимые вещества это сильные электролиты, то в случае кислородсодержащих кислот этого будет недостаточно. К примеру, угольная кислота Н2СО3 по данным таблицы растворимости, относится к растворимым веществам, однако она считается слабым электролитом.

Из этого следует, что серная кислота – это сильный электролит, сернистая кислота относится к слабым электролитам.

Типы кристаллических решёток

Чтобы получить вещество, а не просто набор молекул, необходимо частицы «запаковать» в своеобразный каркас – кристаллическую решётку.

Представьте перед собой геометрическую фигуру – куб, в вершинах будут находиться частицы, условно соединённые между собою.

Существует прямая зависимость между строением атома и типом кристаллической решётки.

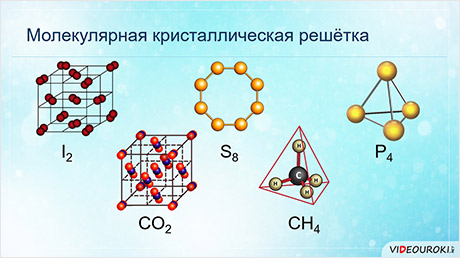

Обратите внимание, что соединения с ковалентной неполярной связью образованные частицами-молекулами, которые запакованы в молекулярную кристаллическую решётку. Чаще всего это будут соединения по температурному режиму низкокипящие и летучие. Это известные вам вещества как кислород О2, хлор Cl2, бром Br2.

Ковалентная полярная химическая связь также характерна для молекулярных соединений. Сюда входят как органические: сахароза, спирты, метан так и неорганические соединения: кислоты, аммиак, оксиды неметаллов. Существование их бывает как в жидком (Н2О), твёрдом (сера) так и газообразном виде (СО2).

Источник

В узлах атомной кристаллической решётки находятся отдельные атомы, между которыми существует ковалентная неполярная связь. Атомная кристаллическая решётка свойственна алмазу. На данный момент это самое твёрдое вещество. Данный тип связи характерен для вещества, покрывающего значительную часть нашей планеты, это –SiO2 (песок) и карборунд SiC, имеющий похожие свойства с алмазом.

Источник

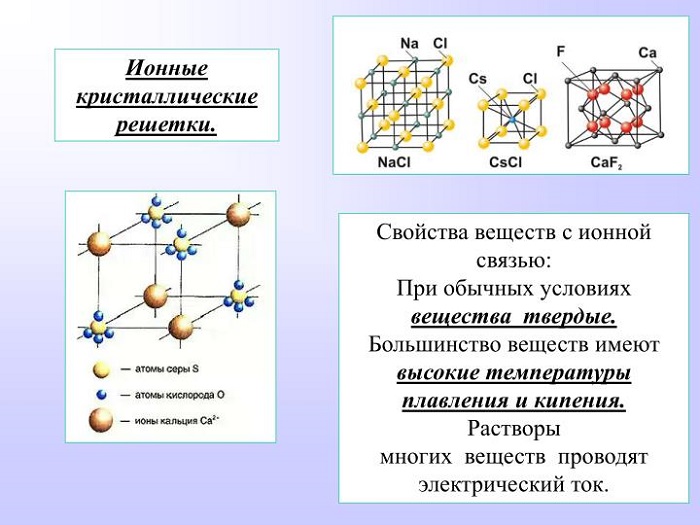

Ионная связь между атомами образует кристаллическую решётку, в узлах которой будут находиться катионы и анионы. Это строение объединяет между собой целый класс неорганических соединений солей, состоящих с катионов металлов и анионов кислотного остатка. Характерными особенностями этих веществ будут высокие температуры, при которых они плавятся и кипят.

Источник

Металлическая связь имеет металлическую кристаллическую решётку. В её строении можно провести параллель с ионной решёткой. В узлах будут размещаться атомы и ионы, а между ними электронный газ, состоящий из мигрирующих электронов от атома к электрону.

Источник

Обобщая данные сведения, можем сделать вывод, зная состав и строение, можем прогнозировать свойства и наоборот.

Итак, из вышесказанного сделаем вывод.