- Концентрация

- Катализатор

- Азотистая кислота

- Вычисление теплового эффекта химических реакций

- Оксид азота (i)

- Оксид азота (ii)

- Оксид азота (iv)

- Соли азотистой кислоты — нитриты

- Способы получения азота

- Тренировочные задания

- Химические свойства

- Химические свойства азота

- Химические свойства аммиака

- Химические свойства солей аммония

Концентрация

Также изменить число эффективных соударений можно, изменив концентрациюреагирующих веществ. Понятие концентрации, как правило, используется для газов и жидкостей, т.к. в газах и жидкостях частицы быстро двигаются и активно перемешиваются.

На основании большого числа экспериментов в 1867 году в работах норвежских ученых П. Гульденберга и П. Вааге и, независимо от них, в 1865 году русским ученым Н.И. Бекетовым был выведен основной закон химической кинетики, устанавливающий зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ:

Скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, равных их коэффициентам в уравнении химической реакции.

Для химической реакции вида: aA bB = cC dD закон действующих масс записывается так:

здесь v — скорость химической реакции,

CA и CB — концентрации веществ А и В, соответственно, моль/л

k – коэффициент пропорциональности, константа скорости реакции.

Например, для реакции образования аммиака:

N2 3H2 ↔ 2NH3

закон действующих масс выглядит так:

Константа скорости реакцииk показывает, с какой скоростью будут реагировать вещества, если их концентрации равны 1 моль/л, или их произведение равно 1. Константа скорости химической реакции зависит от температуры и не зависит от концентрации реагирующих веществ.

В законе действующих масс не учитываются концентрации твердых веществ, т.к. они реагируют, как правило, на поверхности, и количество реагирующих частиц на единицу поверхности при этом не меняется.

В большинстве случаев химическая реакция состоит из нескольких простых этапов, в таком случае уравнение химической реакции показывает лишь суммарное или итоговое уравнение происходящих процессов. При этом скорость химической реакции сложным образом зависит (или не зависит) от концентрации реагирующих веществ, полупродуктов или катализатора, поэтому точная форма кинетического уравнения определяется экспериментально, или на основании анализа предполагаемого механизма реакции.

Катализатор

Еще один способ увеличить скорость химической реакции – направить ее по другому пути, заменив прямое взаимодействие, например, веществ А и В серией последовательных реакций с третьим веществом К, которые требуют гораздо меньших затрат энергии (имеют более низкий активационный энергетический барьер) и протекают при данных условиях быстрее, чем прямая реакция. Это третье вещество называют катализатором.

Катализаторы – это химические вещества, участвующие в химической реакции, изменяющие ее скорость и направление, но не расходующиеся в ходе реакции (по окончании реакции не изменяющиеся ни по количеству, ни по составу). Примерный механизм работы катализатора для реакции вида А В можно представить так:

A K = AK

AK B = AB K

Процесс изменения скорости реакции при взаимодействии с катализатором называют катализом. Катализаторы широко применяют в промышленности, когда необходимо увеличить скорость реакции, либо направить ее по определенному пути.

По фазовому состоянию катализатора различают гомогенный и гетерогенный катализ.

Гомогенный катализ – это когда реагирующие вещества и катализатор находятся в одной фазе (газ, раствор). Типичные гомогенные катализаторы – кислоты и основания. органические амины и др.

Гетерогенный катализ – это когда реагирующие вещества и катализатор находятся в разных фазах. Как правило, гетерогенные катализаторы – твердые вещества. Т.к. взаимодействие в таких катализаторах идет только на поверхности вещества, важным требованием для катализаторов является большая площадь поверхности.

Гетерогенные катализаторы отличает высокая пористость, которая увеличивает площадь поверхности катализатора. Так, суммарная площадь поверхности некоторых катализаторов иногда достигает 500 квадратных метров на 1 г катализатора. Большая площадь и пористость обеспечивают эффективное взаимодействие с реагентами.

Примергетерогенного катализа – синтез аммиака:

N2 3H2 ↔ 2NH3

В качестве катализатора используется пористое железо с примесями Al2O3 и K2O.

Сам катализатор не расходуется в ходе химической реакции, но на поверхности катализатора накапливаются другие вещества, связывающие активные центры катализатора и блокирующие его работу (каталитические яды). Их необходимо регулярно удалять, путем регенерации катализатора.

В биохимических реакция очень эффективными оказываются катализаторы – ферменты. Ферментативные катализаторы действуют эффективно и избирательно, с избирательностью 100%. К сожалению, ферменты очень чувствительны к повышению температуры, кислотности среды и другим факторам, поэтому есть ряд ограничений для реализации в промышленных масштабах процессов с ферментативным катализом.

Катализаторы не стоит путать с инициаторами процесса и ингибиторами.

Например, для инициирования радикальной реакции хлорирования метана необходимо облучение ультрафиолетом. Это не катализатор. Некоторые радикальные реакции инициируются пероксидными радикалами. Это также не катализаторы.

Ингибиторы – это вещества, которые замедляют химическую реакцию. Ингибиторы могут расходоваться и участвовать в химической реакции. При этом ингибиторы не являются катализаторами наоборот. Обратный катализ в принципе невозможен – реакция в любом случае будет пытаться идти по наиболее быстрому пути.

Азотистая кислота

Азотистая кислота HNO2— слабая, одноосновная, химически неустойчивая кислота.

Получение азотистой кислоты.

Азотистую кислоту легко получить вытеснением из нитритов более сильной кислотой.

Например, соляная кислота вытесняет азотистую кислоту из нитрита серебра:

AgNO2 HCl → HNO2 AgCl

Химические свойства.

1.Азотистая кислота HNO2 существует только в разбавленных растворах, при нагревании она разлагается:

3HNO2 → HNO3 2NO H2O

без нагревания азотистая кислота также разлагается:

2HNO2 → NO2 NO H2O

2. Азотистая кислота взаимодействует с сильными основаниями.

Например, с гидроксидом натрия:

HNO2 NaOH → NaNO2 H2O

3.За счет азота в степени окисления 3 азотистая кислота проявляет слабые окислительные свойства. Окислительные свойства HNO2 проявляет только при взаимодействии с сильными восстановителями.

Например, HNO2 окисляет иодоводород:

2HNO2 2HI → 2NO I2 2H2O

Азотистая кислота также окисляет иодиды в кислой среде:

2НNO2 2KI 2H2SO4 → K2SO4 I2 2NO 2H2O

Азотистая кислота окисляет соединения железа (II):

2HNO2 3H2SO4 6FeSO4 → 3Fe2(SO4)3 N2 4H2O

4. За счет азота в степени окисления 3 азотистая кислота проявляет сильные восстановительные свойства. Под действием окислителей азотистая кислота переходит в азотную.

Например, хлор окисляет азотистую кислоту до азотной кислоты:

HNO2 Cl2 H2O → HNO3 2HCl

Кислород и пероксид водорода также окисляют азотистую кислоту:

2HNO2 O2 → 2HNO3

HNO2 H2O2 → HNO3 H2O

Соединения марганца (VII) окисляют HNO2:

5HNO2 2HMnO4 → 2Mn(NO3)2 HNO3 3H2O

Вычисление теплового эффекта химических реакций

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРМОХИМИИ

Термохимия – раздел химии, в котором рассматриваются тепловые явления, происходящие в процессе химических реакций.

Нужен репетитор по химии? Записывайтесь на занятия в каталоге TutorOnline!

Все химические реакции можно разделить на два типа: реакции, идущие с выделением теплоты, их называют экзотермические, и реакции, идущие с поглощением теплоты эндотермические. Критерием таких процессов является тепловой эффект реакции.

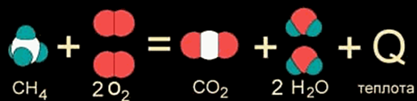

Как правило, к экзотермическим реакциям относятся реакции окисления, т.е. взаимодействия с кислородом, например сгорание метана

СН4 2O2 = СО2 2Н2О Q (1)

а к эндотермическим реакциям – реакции разложения. Знак Q в конце уравнения указывает на то, выделяется ли теплота в процессе реакции ( Q) или поглощается (- Q):

СаCO3 = СаO CO2 -Q (2)

При химических процессах может выделяться или поглощаться не только тепловая, но и другие виды энергии: электрическая, световая, механическая и др.

Тепловые эффекты прямой и обратной реакций одинаковы по числу, но противоположны по знаку, например, оксид кальция (СаО) при взаимодействии с водой образует гидроксид кальция (Са(ОН)2). Процесс сопровождается выделением большого количества теплоты:

СаО Н2О = Са(ОН) 108 кДж (3)

А реакция разложения гидроксида кальция (Са(ОН)2) осуществляется с поглощением такого же количества теплоты извне

Са(ОН)2 = СаО Н2О — 108 кДж (4)

Если тепловой эффект реакции определяется при постоянном давлении, температуре, то он будет соответствовать стандартной энтальпии реакции, обозначаемой ∆Н, которая противоположна по знаку величине теплового эффекта реакции. Например, если в процессе экзотермической реакции во взаимодействие вступают алюминий (Аl) и оксид железа (Fe2O3), то в конце уравнения это обозначится следующим образом:

2Аl Fe2O3 = 2Fe Al2O3 ( Q) или (-∆Н) (5)

А в случае эндотермической реакции значения этих тепловых величин будут иметь противоположные знаки:

С СО2 = 2СО (-Q) или ( ∆Н) (6)

Это объясняется тем, что выделяющаяся в процессе экзотермической реакции теплота как энергия, теряется системой (-∆Н), а при эндотермических процессах, наоборот – приобретается ( ∆Н). Величина (Н) называется энтальпией системы. Часто её называют так же теплосодержанием или теплотой образования ∆Н данного вещества. В расчётах применяют справочные значения тепловых эффектов образования (или сгорания) одного моля вещества, отнесённые к 298К (250С) и Р = 101,325 кПа (1 атм). Эти условия считаются стандартными и поэтому используемые значения тепловых эффектов называют стандартными теплотами образования(или сгорания) вещества и обозначают как ∆Н0298. Например, тепловой эффект реакции взаимодействия графита с кислородом, выраженный через изменение энтальпии, следует записать как ∆Н0298 = — 393,6 кДж, а так как при этом из простых веществ образуется 1 моль СО2, то данный тепловой эффект является теплотой образования СО2, выраженной в кДж/моль. Главной характеристикой топлив являются их теплоты сгорания. Тепловой эффект реакции горения одного моля вещества называется теплотой сгорания данного вещества. Следовательно, исходя из вышеприведённых положений, теплота сгорания одного моля графита (12 г) составляет 393,6 кДж/моль.

Уравнение химической реакции, в котором указан тепловой эффект, называется термохимическим уравнением.

На практике это имеет большое значение. При строительстве тепловых трасс, доменных печей, котельных и т.п. теплотопотребляющих промышленных объектов, необходимо предусмотреть или приток энергии для поддержания процессов, или наоборот, отвод избытка теплоты, чтобы не было перегрева вплоть до взрыв

Расчёт теплового эффекта реакции между простыми веществами не предоставляется затруднительным. Например, для реакции образования хлористого водорода:

Н2 Cl2 = 2НCl (7)

Энергия затрачивается на разрыв двух химических связей Н–Н и Cl — Cl. При этом энергия выделяется при образовании двух химических связей Н- Cl. Значения энергий этих связей можно найти в справочных таблицах и по разности между ними определить тепловой эффект (Q) реакции (7):

ЕН–Н = 436 кДж/моль, ЕCl–Cl = 240 кДж/моль,

ЕН–Cl = 240 кДж/моль,

Q = 2 х 430 — ( 1 х 436 — 1 х 240 ) = 184 кДж.

Приведённая в качестве примера термохимическая реакция (7) является экзотермической. Теплоты образования простых веществ при стандартных условиях приняты равными нулю.

Термохимические уравнения имеют особую форму записи. Они отличаются от обычных уравнений тем, что:

1). В термохимических уравнениях обязательно указывают агрегатные состояния веществ (жидкое, твёрдое, газообразное) Это связано с тем, что одна и та же реакция может иметь различный тепловой эффект в зависимости от фазового состояния вещества

2). Коэффициенты в термохимическом уравнении равны количеству веществ ( в молях), вступивших в реакцию. Например, дана реакция сгорания ацетилена:

2С2Н2(г) 5О2(г) = 4СО2(г) 2Н2О ( Q) (8)

При сгорании одного моль ацетилена С2Н2 выделяется 1257кДж теплоты. Поэтому, относительно одного моль С2Н2 необходимо все коэффициенты перед реагентами поделить на 2, тогда получим следующую запись термохимического уравнения:

С2Н2 5/2О2 = 2СО2 Н2О 1257 кДж (9)

Или другая тождественная запись:

С2Н2 2,5О2 = 2СО2 Н2О 1257 кДж (10)

Например, дано термохимическое уравнение сгорания метана:

СН4 2О2 = СО2 2Н2О 802 кДж (11)

Необходимо вычислить, какое количество теплоты выделится при сгорании 20 г метана?

Поскольку 1 моль метана имеет массу 16 г, а 20 г метана соответственно составляют

n = m/Mr = 20:12 = 1,25 моль,

то, составив пропорцию: при сгорании

1 моль СН4 выделяется 802 кДж теплоты

1,25 СН4 ———«——-Х кДж теплоты

Определим, что на сгорание 20г метана потребуется

Х = 1,25 х 802 / 1 = 1002,5 кДж

Приведём другой пример . Дано уравнение реакции сгорания оксида азота( 4):

4NО2(г) O2(г) 2H2O(г) = 4НNО3(ж) 448 кДж (12)

Необходимо составить термохимическое уравнение относительно сгорания одного моль оксида азота. Определить: какой объём оксида азота потребуется на образование 4258 кДж теплоты в процессе данной реакции?

Для составления термохимического уравнения относительно одного моль оксида азота( 4) необходимо все коэффициенты, стоящие перед реагентами, разделить на коэффициент, стоящий перед NО2, т.е. на «4», тогда уравнение примет вид:

NО2(г) 1/4O2(г) 1/2H2O(г) = НNО3(ж) 112 кДж (13)

В уравнении изменится количество выделяющейся теплоты, оно станет равным 112, т.е. в четыре раза меньше, чем в приведённом уравнении. В соответствии с уравнением (13) 1 моль оксида азота(NО2) или 22,4 л в данной реакции образует 112 кДж теплоты, а Х л соответственно 4258 кДж:

22,4 моль NО2 при сгорании образуют 112 кДж теплоты.

Х л —————-«————-4258 кДж теплоты.

Хг = 22,4 х 4258 / 112 = 851,6 кДж

Важнейшим законом термохимии является закон Г.И.Гесса (1840): тепловой эффект реакции зависит только от начального и конечного состояния веществ и не зависит от промежуточных стадий процесса. При помощи закона Гесса можно рассчитывать такие тепловые эффекты реакции, которые измерить трудно или невозможно. Например, теплоту образования угарного газа(СО) можно вычислить, если полное сгорание углерода

С (графит) О2 = СО2 (∆Н1) (14)

разбить на стадии:

С (графит) 0,5О2 = СО (∆Н2) (15)

СО 0,5О2 = СО2 (∆Н3) (16)

Зная, что ∆Н1 = -393,6 кДж/моль и ∆Н3 = — 283,1 кДж/моль, из равенства ∆Н1 = ∆Н2 ∆Н3

находим, что ∆Н2 = — 110,5 кДж/моль.

В качестве другого примера можно привести образование сульфата алюминия при сгорании алюминия и серы ромбической согласно реакции:

2Al(к) 3S(ромб) 6О2(г) = Al2(SO4)3(к) (17)

∆Н может быть найдена по тепловым эффектам отдельных стадий:

2Al 1,5О2 = Al2O3 ∆Н1= -1670,2 кДж/моль (18)

3S 1,5О2 = SO3 ∆Н2= -395,3 кДж/моль (19)

Al2O3 3SO3 = Al2(SO4)3 ∆Н3= -579,7 кДж/моль (20)

Тогда ∆Н = ∆Н1 3∆Н2 ∆Н3 = (- 1670,2) – 3х (-395,3) – (579,7) = — 3435,8 кДж/моль.

На основании закона Гесса термохимические уравнения можно разбивать на отдельные стадии независимо от того, осуществимы они на практике или нет. Из закона Гесса вытекает важное следствие: тепловой эффект химической реакции равен сумме теплот образования получающихся веществ за вычетом суммы теплот образования исходный веществ:

∆Н = ∑ (𝘮 ∆Н) продукты — ∑ (𝘯 ∆Н) реагенты,

где 𝘮 и 𝘯 – число молей каждого вещества в уравнении реакции. Например, теплоту сгорания ацетилена (10) можно рассчитать, зная теплоты образования С2Н2 , СО2 и Н2О (∆Н002 = 0), как ∆Н0 = 2 ∆Н СО2 ∆НН2О — ∆НС2Н2 = -2 х 393,6 — 281 — ( 226,8) = -1295 кДж/моль.

НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ

Среди многообразия химических реакций, термохимические занимают особое положение. Если рассуждать с точки зрения эволюции жизни на Земле, то в конечном итоге, действительно, от этих процессов зависит жизнь на нашей планете. А что касается человеческой цивилизации в целом, то здесь мы имеем прямую зависимость её развития от термохимических явлений. Ведь благодаря именно данным процессам произошёл отрыв человечества в развитии от всех других видов живых организмов, населяющих нашу планету. С древнейших времён, начиная от пассивного использования огня в качестве средства для согревания и приготовления примитивной пищи, человечество пришло к активному использованию этого явления (изготовление гончарных изделий – плавка меди, железа и других металлов – паровые двигатели – двигатели внутреннего сгорания – управление ядерными реакциями)

Если можно было бы предложить создать проект монумента человеческому прогрессу, то на его фронтоне надо было бы начертать уравнение химической реакции

С О2 = СО2

Именно со сгорания дров, угля, торфа начался отсчёт человеческой цивилизации. В настоящее время наше с вами существование просто немыслимо без тепловых процесов. Но кроме приведённой выше реакции существует великое множество других термодинамических процессов. Почему именно углероду дано такое предпочтение? Может быть его собрату по IV-й группе – кремнию более выгоден данный процесс?

Si О2 = SiО2

Тем более, что кремний по массе составляет 27,6% земной коры. Это несравненно больше, чем запасы древесины и её ископаемых на нашей планете. Чего же проще? Кидай в топку кремнезём! Его ведь целая планета! Правда надо оговорить тот факт, что чистого кремния в природе не существует. В наличии только его оксид — SiО2. Но на то и химики, чтобы придумать что-нибудь? А может быть для более сильного окислителя, чем кислород – фтору окисление углерода более выгодно термодинамически?

C 2F2 = СF4

Как во всём этом разобраться? И возможно ли вообще предсказать осуществления того или иного процесса, ведь на бумаге можно написать уравнение любой химической реакции, а возможна ли она практически? Придётся начинать всё по порядку.

Одним из самых важных и очевидных законов природы является закон сохранения энергии: энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, она только переходит из одной формы в другую. Аналогичным является закон сохранения массы вещества: массы веществ вступивших в реакцию равны массам веществ, образовавшихся в процессе данной реакции.

Поэтому и при экзотермической и при эндотермической обратимых реакциях одного и того же процесса как количество затрачиваемой и расходуемой энергии равны, но противоположны по знаку, так и массы веществ распадающихся и вновь образующихся равны:

СаО Н2О = Са(ОН)2 108 кДж

Mr=56 Mr=18 Mr=74

Са(ОН)2 = СаО Н2О — 108 кДж

Mr=74 Mr=56 Mr=18

Но всё дело в том, что в приведённых выше двух реакциях уже указано, какая из них экзотермическая, а какая эндотермическая. А можно ли так, как говорится «на вскидку» по одному только уравнению реакции определить: какая это реакция? В принципе, в большинстве случаев, возможно. К экзотермическим реакциям, в основном, относятся реакции соединения и как их разновидность – реакции окисления.(8,11,12,14). А к реакциям эндотермическим, соответственно – реакции разложения (2,4). Ещё раз уточним: в большинстве случаев. Поскольку реакция окисления:

0,5N2 0,5O2 = NО — 90 кДж

требует расхода энергии и является эндотермической, а реакция разложения нитрата натрия

2NaNO3 = 2NaNO2 O2 ( Q)

осуществляется с выделением большого количества теплоты и является экзотермической.

Значит, принцип «на вскидку» не годится. Но каким же принципом тогда следует руководствоваться в определении реакций данного типа? В приводимых выше примерах (10), (14-20) указывалось, что стандартные теплоты образования веществ (∆Н) являются справочными данными. Такие данные скрупулёзно составлялись на протяжении десятилетий для многочисленных термодинамических реакций. С этой целью использовался прибор калориметр. Именно по этим данным в настоящее время мы можем установить, какой является та или иная реакция: экзотермической или эндотермической.

Теперь попробуем заглянуть как бы внутрь термохимической реакции. Как она начинается? Что способствует её осуществлению? В качестве примера приведём ещё раз две реакции (14) и (2):

С(графит) О2 = СО2 393,3 кДж

СаСО3 = СаО СО2 (-Q)

Представим себе, что химическими символами (С) и (О2) будут обозначаться не элемент «углерод» и простое вещество «кислород», а дрова (или уголь, торф) и воздух (атмосфера). А в качестве соединения СаСО3 — не карбонат кальция, а известное всем вещество: мел (или известняк). Первую реакцию будем проводить для того, чтобы нагреть печь и вскипятить чайник, а вторую – чтобы получить негашёную известь (СаО) в дальнейшем используемую для побелки садовых деревьев. Для разжигания печи приготовим щепки и, поместив сверху них дрова, зажжём огонь спичками.

Во втором случае, поместим в металлическое ведро мелко накрошенный мел, поставим на плиту и такими же действиями, как в случае разжигания огня в печи, разведём костёр под ведром.

Стоп! Тут что-то не так! Ведь мы установили, что первая реакция экзотермическая, протекает с выделением теплоты, а вторая реакция – эндотермическая, протекает с поглощением теплоты. А мы в обоих случаях разводим огонь, т.е. передаём этим процессам извне тепловую энергию. Значит, обе реакции эндотермические – идут с поглощением теплоты! Да, идут с поглощением теплоты, но это только на первом этапе. Некоторым экзотермическим реакциям требуется небольшой «толчок» — первоначальная подача энергии, а спустя некоторое время, когда загорятся дрова, процесс будет сопровождаться с выделением энергии в окружающую среду и во многие сотни, тысячи раз превзойдёт по величине первоначальное значение этой энергии. А второй процесс ка был так и останется эндотермическим. Ведь с прекращением подачи тепловой энергии мел перестанет разлагаться: реакция остановится. И всё-таки, почему в одних случаях процесс окисления (горения) является экзотермическим, а в других – эндотермическим процессом? И что является движущей силой эндотермических реакций, в ходе которых тепловая энергия поступает из окружающей среды? Ни у кого не вызывает удивление такое явление, как остывание со временем горячего чайника. Это нормально. А почему бы этому же чайнику, уже остывшему, холодному, взять, да и нагреться самому по себе? Вот это уже вызовет удивление.

Так вот, эта самая сила связана со стремлением любой системы к наиболее вероятному состоянию, характеризующимся максимальным беспорядком, называемым энтропией. Это одно из важнейших понятий в термодинамике. Энтропия обозначается символом «S». К примеру, при экзотермических реакциях, при проведении процессов плавления, кипения, переходов из жидкостей к газообразному состоянию, энтропия приобретает максимальное значение, поскольку при тепловых явлениях кинетическая энергия атомов, молекул, ионов возрастает, усиливаются беспорядочные колебания этих частиц. И наоборот, самый большой порядок в химических системах – в идеальном кристалле при температуре абсолютного нуля. Энтропия в данном случае равна нулю

Энтропия имеет численные значения, единицей её измерения является Дж/(моль . К); К примеру энтропия алмаза равна 2,4 Дж/(моль . К), пропана – 269,9 Дж/(моль . К). Энтропия газов значительно превышает энтропию жидких и тем более твёрдых тел. Поскольку в газообразных веществах постоянно происходит беспорядочное распределение молекул по всему объёму.

Существуют экспериментальные и теоретические методы определения энтропий различных химических соединений. Используя их, можно количественно рассчитать изменения энтропии при протекании конкретной реакции аналогично тому, как это делается для теплового эффекта реакции. Составлены специальные справочные данные, которые включают сравнительную характеристику этих величин с учётом температуры.

Подтянуть знания по химии можно записавшись на урок к онлайн-репетиторам TutorOnline

© lifeo2.ru,

при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

Оксид азота (i)

Оксид азота (I) – это несолеобразующий оксид. Малые концентрации закиси азота вызывают лёгкое опьянение (отсюда название — «веселящий газ»). При вдыхании чистого газа быстро развиваются состояние опьянения и сонливость.

Строение молекулы оксида азота (I) нельзя описать методом валентных связей. Так как оксид азота (I) состоит из двух, так называемых резонансных структур, которые переходят одна в другую:

Общую формулу в таком случае можно задать, обозначая изменяющиеся связи в резонансных структурах пунктиром:

Получитьоксид азота (I) в лаборатории можно разложением нитрата аммония:

NH4NO3 → N2O 2H2O

Химические свойства оксида азота (I):

1. При нормальных условиях оксид азота (I) инертен. При нагревании проявляет свойства окислителя. Оксид азота (I) при нагревании окисляет водород, аммиак, металлы, сернистый газ и др. При этом азот восстанавливается в простое вещество.

N2O H2 → N2 H2O

N2O Mg → N2 MgO

N2O 2Cu → N2 Cu2O

3N2O 2NH3 → 4N2 3H2O

N2O H2O SO2 → N2 H2SO4

Еще пример: оксид азота (I) окисляет углерод и фосфор при нагревании:

N2O C → N2 CO

5N2O 2Р → 5N2 Р2O5

2. При взаимодействии с сильными окислителямиN2O может проявлять свойства восстановителя.

Например, N2O окисляется раствором перманганата в серной кислоте:

5N2O 3H2SO4 2KMnO4 → 10NO 2MnSO4 K2SO4 3H2O

Оксид азота (ii)

Оксид азота (II) – это несолеобразующий оксид. В нормальных условиях это бесцветный ядовитый газ, плохо растворимый в воде. На воздухе коричневеет из-за окисления до диоксида азота. Сжижается с трудом; в жидком и твёрдом виде имеет голубой цвет.

Способы получения.

1. В лаборатории оксид азота (II) получают действием разбавленной азотной кислоты (30%) на неактивные металлы.

Например, при действии 30 %-ной азотной кислоты на медь образуется NO:

3Cu 8HNO3(разб.) → 3Cu(NO3)2 2NO 4H2O

Также NO можно получить при окислении хлорида железа (II) или иодоводорода азотной кислотой:

3FeCl2 NaNO3 4HCl → 3FeCl3 NaCl NO 2H2O

2HNO3 6HI → 2NO I2 4H2O

2. В природе оксид азота (II) образуется из азота и кислорода под действием электрического разряда, например, во время грозы:

N2 O2 → 2NO

3. В промышленностиоксид азота (II) получают каталитическим окислением аммиака:

4NH3 5O2 → 4NO 6H2O

Химические свойства.

1. Оксид азота (II) легко окисляется под действием окислителей.

Например, горит в атмосфере кислорода:

2NO O2 → 2NO2

Оксид азота (II) легко окисляется под действием хлора или озона:

2NO Cl2 → 2NOCl

NO O3 → NO2 O2

2. В присутствии более сильных восстановителей проявляет свойства окислителя. В атмосфере оксида азота (II) могут гореть водород, углерод и т.п.

Например, оксид азота (II) окисляет водород и сернистый газ:

2NO 2H2 → N2 2H2O

2NO 2SO2 → 2SO3 N2

Оксид азота (iv)

Оксид азота (IV) — бурый газ. Очень ядовит! Для NO2 характерна высокая химическая активность.

Способы получения.

1. Оксид азота (IV) образуется при окислении оксида азота (I) и оксида азота (II) кислородом или озоном:

2NO O2 → 2NO2

2. Оксид азота (IV) образуется при действии концентрированной азотной кислоты на неактивные металлы.

Например, при действии концентрированной азотной кислоты на медь:

4HNO3(конц.) Cu → Cu(NO3)2 2NO2 2H2O

3. Оксид азота (IV) образуется также при разложении нитратов металлов, которые в ряду электрохимической активности расположены правее магния (включая магний) и при разложении нитрата лития.

Например, при разложении нитрата серебра:

2AgNO3 → 2Ag 2NO2 O2

Химические свойства.

1. Оксид азота (IV) реагирует с водойс образованием двух кислот — азотной и азотистой:

2NO2 H2O → HNO3 HNO2

Если растворение NO2 в воде проводить в избытке кислорода, то образуется только азотная кислота:

4NO2 2H2O O2 → 4HNO3

Поскольку азотистая кислота неустойчива, то при растворении NO2 в теплой воде образуются HNO3 и NO:

3NO2 H2O → 2HNO3 NO

2. При растворении оксида азота (IV) в щелочахобразуются нитраты и нитриты:

2NO2 2NaOH → NaNO3 NaNO2 H2O

4NO2 2Ca(OH)2 → Ca(NO2)2 Ca(NO3)2 2H2O

В присутствии кислорода образуются только нитраты:

4NO2 4NaOH O2 → 4NaNO3 2H2O

3. Оксид азота (IV) – сильный окислитель. В атмосфере оксида азота (IV) горят фосфор, уголь, сера, оксид серы (IV) окисляется до оксида серы (VI):

2NO2 2S → N2 2SO2

2NO2 2C → N2 2CO2

10NO2 8P → 5N2 4P2O5

NO2 SO2 → SO3 NO

4. Оксид азота (IV) димеризуется:

2NO2 ⇄ N2O4

Соли азотистой кислоты — нитриты

Соли азотистой кислоты устойчивее самой кислоты, и все они ядовиты. Поскольку степень окисления азота в нитритах равна 3, то они проявляют как окислительныесвойства, так и восстановительные.

Кислород, галогены ипероксид водорода окисляют нитриты до нитратов:

2KNO2 O2 → 2KNO3

KNO2 H2O2 → KNO3 H2O

KNO2 H2O Br2 → KNO3 2HBr

Лабораторные окислители — перманганаты, дихроматы— также окисляют нитриты до нитратов:

5KNO2 3H2SO4 2KMnO4 → 5KNO3 2MnSO4 K2SO4 3H2O

3KNO2 4H2SO4 K2Cr2O7 → 3KNO3 Cr2(SO4)3 K2SO4 4H2O

В кислой среде нитриты выступают в качестве окислителей.

При окислении йодидов или соединений железа (II) нитриты восстанавливаются до оксида азота (II):

2KNO2 2H2SO4 2KI → 2NO I2 2K2SO4 2H2O

2KNO2 2FeSO4 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 2NO K2SO4 2H2O

При взаимодействии с очень сильными восстановителями (алюминий или цинк в щелочной среде) нитриты восстанавливаются максимально – до аммиака:

NaNO2 2Al NaOH 6H2O → 2Na[Al(OH)4] NH3

Смесь нитратов и нитритов также проявляет окислительныесвойства. Например, смесь нитрата и нитрита калия окисляет оксид хрома (III) до хромата калия:

3KNO2 Cr2O3 KNO3 → 2K2CrO4 4NO

Способы получения азота

1. Азот в лаборатории получают при взаимодействии насыщенных растворов хлорида аммония и нитрита натрия. Образующийся в результате реакции обмена нитрит аммония легко разлагается с образованием азота и воды.

NaNO2 NH4Cl → NH4NO2 NaCl

NH4NO2 → N2 2H2O

Суммарное уравнение процесса:

NaNO2 NH4Cl → N2 NaCl 2H2O

Видеоопытвзаимодействия нитрита натрия с хлоридом аммония можно посмотреть здесь.

Азот также образуется при горении аммиака:

4NH3 3O2 → 2N2 6H2O

2. Наиболее чистый азот получают разложением азидовщелочныхметаллов.

Например, разложением азида натрия:

2NaN3 → 2Na 3N2

3.Еще один лабораторный способ получения азота — восстановление оксида меди (II) аммиаком при температуре ~700 °C:

3CuO 2NH3 → 3Cu N2 3H2O

В промышленности азот получают, буквально, из воздуха. При промышленном производстве очень важно, чтобы сырье было дешевым и доступным. Воздуха много и он пока бесплатный.

Используются различные способы выделения азота из воздуха — адсорбционная технология, мембранная и криогенная технологии.

Адсорбционные методы разделения воздуха на компоненты основаны на разделения газовых сред в азотных установках лежит явление связывания твёрдым веществом, называемым адсорбентом, отдельных компонентов газовой смеси.

Основным принципом работы мембранных систем является разница в скорости проникновения компонентов газа через вещество мембраны. Движущей силой разделения газов является разница парциальных давлений на различных сторонах мембраны.

В основе работы криогенных установок разделения воздуха лежит метод разделения газовых смеси, основанный на разности температур кипения компонентов воздуха и различии составов находящихся в равновесии жидких и паровых смесей.

Тренировочные задания

1. Реакция 3CaО P2O5 = Ca3(PO4)2 относится к реакциям

1) разложения2) соединения3) обмена4) замещения

2. Реакция Na2SO4 Ba(OH)2 = BaSO4 2NaOH относится к реакциям

1) разложения2) соединения3) обмена4) замещения

3. Реакция H2SO4 Fe = FeSO4 H2 относится к реакциям

1) разложения2) соединения3) обмена4) замещения

4. Реакция CaCO3 = CaO CO2 относится к реакциям

1) разложения2) соединения3) обмена4) замещения

5. Реакция разложения описана уравнением

1) Cu(OH)2 = CuO H2O2) BaO H2O = Ba(OH)23) Na2SO4 BaCl2 = ZnCl2 BaSO44) FeO H2 = Fe H2O

6. Реакция соединения описана уравнением

1) Br2 H2 = 2HBr2) H2SO4 2NaOH = Na2SO4 2H2O3) ZnS 2HCl = ZnCl2 H2S4) HI NaOH = NaI H2O

7. К каталитическим процессам относят реакцию между

1) калием и водой2) серой и хлором3) азотом и литием4) азотом и водородом

8. К экзотермическим реакциям относится взаимодействие

1) азота с кислородом2) углерода с углекислым газом3) воды с углеродом4) углерода с кислородом

9. К окислительно-восстановительным реакциям не относится взаимодействие

1) натрия и хлора2) брома и водорода3) гидроксида калия и уксусной кислоты4) кальция и уксусной кислоты

10. К реакциям замещения относится взаимодействие

1) серной кислоты и гидроксида натрия2) серной кислоты и железа3) серной кислоты и оксида натрия4) серной кислоты и хлорида бария

11. К экзотермическим реакциям относится

1) взаимодействие соляной кислоты и гидроксида калия2) взаимодействие азота и кислорода3) гидролиз сульфата меди4) разложение карбоната натрия

12. К эндотермическим реакциям относится

1) взаимодействие азота и кислорода2) взаимодействие азотной кислоты и гидроксида лития3) взаимодействие кислорода и водорода4) взаимодействие воды и оксида калия

13. К окислительно-восстановительным реакциям не относится взаимодействие

1) натрия и брома2) натрия и кислорода3) оксида калия и воды4) натрия и уксусной кислоты

14. Взаимодействие брома с гидроксидом калия относится к реакциям

1) нейтрализации2) межмолекулярного окисления-восстановления3) диспропорционирования4) обмена

15. Взаимодействие азота и кислорода относится к реакциям

1) соединения, эндотермическим2) соединения, экзотермическим3) разложения, эндотермическим4) обмена, экзотермическим

16. К эндотермическим реакциям относится взаимодействие

1) азота и лития2) азота и кислорода3) кислорода и кальция4) углерода и кислорода

17. Взаимодействие оксида кальция и воды относится к реакциям

1) каталитическим, экзотермическим2) разложения, эндотермическим3) соединения, экзотермическим4) обмена, эндотермическим

18. К каталитическим экзотермическим реакциям относится

1) получение фосфорной кислоты из оксида фосфора (V) и воды2) разложение карбоната кальция3) синтез аммиака из простых веществ4) получение соляной кислоты из хлора и водорода

19. При нагревании нитрата серебра происходит реакция

1) соединения2) разложения3) замещения4) обмена

20. Реакция, протекающая по схеме: CaCO3 = CaO CO2 − Q, является реакцией

1) экзотермического разложения2) разложения3) замещения4) эндотермического разложения

Химические свойства

Азотная кислота – это сильная кислота. За счет азота со степенью окисления 5 азотная кислота проявляет сильные окислительные свойства.

1. Азотная кислота практически полностью диссоциируетв водном растворе.

HNO3 → H NO3–

2. Азотная кислота реагирует с основными оксидами, основаниями, амфотерными оксидами и амфотерными гидроксидами.

Например, азотная кислота взаимодействует с оксидом меди (II):

CuO 2HNO3 → Cu(NO3)2 H2O

Еще пример: азотная кислота реагирует с гидроксидом натрия:

HNO3 NaOH → NaNO3 H2O

3. Азотная кислота вытесняет более слабые кислоты из их солей (карбонатов, сульфидов, сульфитов).

Например, азотная кислота взаимодействует с карбонатом натрия:

2HNO3 Na2CO3 → 2NaNO3 H2O CO2

4. Азотная кислота частично разлагается при кипении или под действием света:

4HNO3 → 4NO2 O2 2H2O

5.Азотная кислота активно взаимодействует с металлами. При этом никогда не выделяется водород! При взаимодействии азотной кислоты с металлами окислителем всегда выступает азот 5.

металл HNO3 → нитрат металла вода газ (или соль аммония)

С алюминием, хромом и железомна холодуконцентрированная HNO3 не реагирует – кислота «пассивирует» металлы, т.к. на их поверхности образуется пленка оксидов, непроницаемая для концентрированной азотной кислоты. При нагревании реакция идет. При этом азот восстанавливается до степени окисления 4:

Fe 6HNO3(конц.) → Fe(NO3)3 3NO2 3H2O

Al 6HNO3(конц.) → Al(NO3)3 3NO2 3H2O

Золото и платина не реагируют с азотной кислотой, но растворяются в «царской водке» – смеси концентрированных азотной и соляной кислот в соотношении 1 : 3 (по объему):

HNO3 3HCl Au → AuCl3 NO 2H2O

Концентрированная азотная кислота взаимодействует с неактивными металлами и металлами средней активности (в ряду электрохимической активности после алюминия). При этом образуется оксид азота (IV), азот восстанавливается минимально:

4HNO3(конц.) Cu → Cu(NO3)2 2NO2 2H2O

С активными металлами (щелочными и щелочноземельными) концентрированная азотная кислота реагирует с образованием оксида азота (I):

10HNO3 4Ca → 4Ca(NO3)2 2N2O 5H2O

Разбавленная азотная кислота взаимодействует с неактивными металлами и металлами средней активности (в ряду электрохимической активности после алюминия). При этом образуется оксид азота (II).

8HNO3 (разб.) 3Cu → 3Cu(NO3)2 2NO 4H2O

С активными металлами (щелочными и щелочноземельными), а также оловоми железом разбавленная азотная кислота реагирует с образованием молекулярного азота:

12HNO3(разб) 10Na → 10NaNO3 N2 6H2O

При взаимодействии кальцияи магнияс азотной кислотой любой концентрации (кроме очень разбавленной) образуется оксид азота (I):

10HNO3 4Ca → 4Ca(NO3)2 2N2O 5H2O

Очень разбавленная азотная кислота реагирует с металлами с образованием нитрата аммония:

10HNO3 4Zn → 4Zn(NO3)2 NH4NO3 3H2O

Таблица. Взаимодействие азотной кислоты с металлами.

| Азотная кислота | ||||

| Концентрированная | Разбавленная | |||

| с Fe, Al, Cr | с неактивными металлами и металлами средней активности (после Al) | с щелочными и щелочноземельными металлами | с неактивными металлами и металлами средней активности (после Al) | с металлами до Al в ряду активности, Sn, Fe |

| пассивация при низкой Т | образуется NO2 | образуется N2O | образуется NO | образуется N2 |

6. Азотная кислота окисляет и неметаллы (кроме кислорода, водорода, хлора, фтора и некоторых других). При взаимодействии с неметаллами HNO3 обычно восстанавливается до NO или NO2, неметаллы окисляются до соответствующих кислот, либо оксидов (если кислота неустойчива).

Например, азотная кислота окисляет серу, фосфор, углерод, йод:

6HNO3 S → H2SO4 6NO2 2H2O

Безводная азотная кислота – сильный окислитель. Поэтому она легко взаимодействует с красным и белым фосфором. Реакция с белым фосфором протекает очень бурно. Иногда она сопровождается взрывом.

5HNO3 P → H3PO4 5NO2 H2O

5HNO3 3P 2H2O → 3H3PO4 5NO

Видеоопытвзаимодействия фосфора с безводной азотной кислотой можно посмотреть здесь.

4HNO3 C → CO2 4NO2 2H2O

Видеоопытвзаимодействия угля с безводной азотной кислотой можно посмотреть здесь.

10HNO3 I2 → 2HIO3 10NO2 4H2O

7. Концентрированная азотная кислота окисляет сложные вещества (в которых есть элементы в отрицательной, либо промежуточной степени окисления): сульфиды металлов, сероводород, фосфиды, йодиды, соединения железа (II) и др.

Например, азотная кислота окисляет оксид серы (IV):

2HNO3 SO2 → H2SO4 2NO2

Еще пример: азотная кислота окисляет йодоводород:

6HNO3 HI → HIO3 6NO2 3H2O

Азотная кислота окисляет углерод до углекислого газа, т.к. угольная кислота неустойчива.

3С 4HNO3 → 3СО2 4NO 2H2O

Сера в степени окисления -2 окисляется без нагревания до простого вещества, при нагревании до серной кислоты.

Например, сероводород окисляется азотной кислотой без нагревания до молекулярной серы:

2HNO3 H2S → S 2NO2 2H2O

При нагревании до серной кислоты:

2HNO3 H2S → H2SO4 2NO2 2H2O

8HNO3 CuS → CuSO4 8NO2 4H2O

Соединения железа (II) азотная кислота окисляет до соединений железа (III):

4HNO3 FeS → Fe(NO3)3 NO S 2H2O

8. Азотная кислота окрашивает белкив оранжево-желтый цвет («ксантопротеиновая реакция»).

Ксантопротеиновую реакцию проводят для обнаружения белков, содержащих в своем составе ароматические аминокислоты. К раствору белка прибавляем концентрированную азотную кислоту. Белок свертывается. При нагревании белок желтеет. При добавлении избытка аммиака окраска переходит в оранжевую.

Видеоопыт обнаружения белков с помощью азотной кислоты можно посмотреть здесь.

Химические свойства азота

При нормальных условиях азот химически малоактивен.

1. Азот проявляет свойства окислителя(с элементами, которые расположены ниже и левее в Периодической системе) и свойства восстановителя(с элементами, расположенными выше и правее). Поэтому азот реагирует с металлами и неметаллами.

1.1. Молекулярный азот при обычных условиях с кислородом не реагирует. Реагирует с кислородом только при высокой температуре (2000оС), на электрической дуге (в природе – во время грозы):

N2 O2 ⇄ 2NO – Q

Процесс эндотермический, т.е. протекает с поглощением теплоты.

1.2. При сильном нагревании (3000оС-5000оС или действие электрического разряда) образуется атомарный азот, который реагирует с серой, фосфором, мышьяком, углеродом с образованием бинарных соединений:

2С N2 → N≡C–C≡N

Молекулярный азот, таким образом, не реагирует с серой, фосфором, мышьяком, углеродом.

1.3.Азот взаимодействует с водородом при высоком давлении и высокой температуре, в присутствии катализатора. При этом образуется аммиак:

N2 ЗН2 ⇄ 2NH3

Этот процесс экзотермический, т.е. протекает с выделением теплоты.

1.4. Азот реагирует с активными металлами: с литием при комнатной температуре, кальцием, натрием и магнием при нагревании. При этом образуются бинарные соединения-нитриды.

Например, литий реагирует с азотом с образованием нитрида лития:

N2 6Li → 2Li3N

2.Со сложными веществами азот практически не реагирует из-за крайне низкой реакционной способности.

Взаимодействие возможно только в жестких условиях с активными веществами, например, сильными восстановителями.

Например, азот окисляет гидрид лития:

N2 3LiH → Li3N NH3

Химические свойства аммиака

1.В водном растворе аммиак проявляет основные свойства (за счет неподеленной электронной пары). Принимая протон (ион H ), он превращается в ион аммония. Реакция может протекать и в водном растворе, и в газовой фазе:

:NH3 H2O ⇄ NH4 OH–

Таким образом, среда водного раствора аммиака – щелочная. Однако аммиак – слабое основание. При 20 градусах один объем воды поглощает до 700 объемов аммиака.

Видеоопытрастворения аммиака в воде можно посмотреть здесь.

2. Как основание, аммиак взаимодействует с кислотами в растворе и в газовой фазе с образованием солей аммония.

Например, аммиак реагирует с серной кислотой с образованием либо кислой соли – гидросульфата аммония (при избытке кислоты), либо средней соли – сульфата аммония (при избытке аммиака):

NH3 H2SO4 → NH4HSO4

2NH3 H2SO4 → (NH4)2SO4

Еще один пример: аммиак взаимодействует с водным раствором углекислого газа с образованием карбонатов или гидрокарбонатов аммония:

NH3 H2O CO2 → NH4HCO3

2NH3 H2O CO2 → (NH4)2CO3

Видеоопытвзаимодействия аммиака с концентрированными кислотами – азотной, серной и и соляной можно посмотреть здесь.

В газовой фазе аммиак реагирует с летучим хлороводородом. При этом образуется густой белый дым – это выделяется хлорид аммония.

NH3 HCl → NH4Cl

Видеоопытвзаимодействия аммиака с хлороводородом в газовой фазе (дым без огня) можно посмотреть здесь.

3. В качестве основания, водный раствор аммиака реагирует с растворами солей тяжелых металлов, образуя нерастворимые гидроксиды.

Например, водный раствор аммиака реагирует с сульфатом железа (II) с образованием сульфата аммония и гидроксида железа (II):

FeSO4 2NH3 2H2O → Fe(OH)2 (NH4)2SO4

4. Соли и гидроксиды меди, никеля, серебра растворяются в избытке аммиака, образуя комплексные соединения – амминокомплексы.

Например, хлорид меди (II) реагирует с избытком аммиака с образованием хлорида тетрамминомеди (II):

4NH3 CuCl2 → [Cu(NH3)4]Cl2

Гидроксид меди (II) растворяется в избытке аммиака:

4NH3 Cu(OH)2 → [Cu(NH3)4](OH)2

5.Аммиак горит на воздухе, образуя азот и воду:

4NH3 3O2 → 2N2 6H2O

Если реакцию проводить в присутствии катализатора (Pt), то азот окисляется до NO:

4NH3 5O2 → 4NO 6H2O

6. За счет атомов водорода в степени окисления 1 аммиак может выступать в роли окислителя, например в реакциях с щелочными, щелочноземельными металлами, магнием и алюминием. С металлами реагирует только жидкий аммиак.

Например, жидкий аммиак реагирует с натрием с образованием амида натрия:

2NH3 2Na → 2NaNH2 H2

Также возможно образование Na2NH, Na3N.

При взаимодействии аммиака с алюминием образуется нитрид алюминия:

2NH3 2Al → 2AlN 3H2

7. За счет азота в степени окисления -3 аммиак проявляет восстановительные свойства. Может взаимодействовать с сильными окислителями — хлором, бромом, пероксидом водорода, пероксидами и оксидами некоторых металлов. При этом азот окисляется, как правило, до простого вещества.

Например, аммиак окисляется хлором до молекулярного азота:

2NH3 3Cl2 → N2 6HCl

Пероксид водорода также окисляет аммиак до азота:

2NH3 3H2O2 → N2 6H2O

Оксиды металлов, которые в электрохимическом ряду напряжений металлов расположены справа — сильные окислители. Поэтому они также окисляют аммиак до азота.

Например, оксид меди (II) окисляет аммиак:

2NH3 3CuO → 3Cu N2 3H2O

Химические свойства солей аммония

1. Все соли аммония – сильные электролиты, почти полностью диссоциируют на ионы в водных растворах:

NH4Cl ⇄ NH4 Cl–

2.Соли аммония проявляют свойства обычных растворимых солей –вступают в реакции обмена с щелочами, кислотами и растворимыми солями, если в продуктах образуется газ, осадок или образуется слабый электролит.

Например, карбонат аммония реагирует с соляной кислотой. При этом выделяется углекислый газ:

(NH4)2CO3 2НCl → 2NH4Cl Н2O CO2

Соли аммония реагируют с щелочами с образованием аммиака.

Например, хлорид аммония реагирует с гидроксидом калия:

NH4Cl KOH → KCl NH3 H2O

Взаимодействие с щелочами — качественная реакция на ионы аммония. Выделяющийся аммиак можно обнаружить по характерному резкому запаху и посинению лакмусовой бумажки.

3. Соли аммония подвергаются гидролизу по катиону, т.к. гидроксид аммония — слабое основание:

NH4Cl Н2O ↔ NH3 ∙ H2O HCl

NH4 HOH ↔ NH3 ∙ H2O H

4. При нагревании соли аммония разлагаются. При этом если соль не содержит анион-окислителя, то разложение проходит без изменения степени окисления атома азота. Так разлагаются хлорид, карбонат, сульфат, сульфид и фосфат аммония:

NH4Cl → NH3 HCl

NH4HCO3 → NH3 CO2 H2O

(NH4)2SO4 → NH4HSO4 NH3

NH4HS → NH3 H2S

Если соль содержит анион-окислитель, то разложение сопровождается изменением степени окисления атома азота иона аммония. Так протекает разложение нитрата, нитрита и дихромата аммония:

NH4NO2 → N2 2H2O

190 – 245° C:

NH4NO3 → N2O 2H2O

При температуре 250 – 300°C:

2NH4NO3 → 2NO 4H2O

При температуре выше 300°C:

2NH4NO3 → 2N2 O2 4H2O

Разложение бихромата аммония («вулканчик»).Оранжевые кристаллы дихромата аммония под действием горящей лучинки бурно реагируют. Дихромат аммония – особенная соль, в ее составе – окислитель и восстановитель. Поэтому «внутри» этой соли может пройти окислительно-восстановительная реакция (внутримолекулярная ОВР):

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 N2 4H2O

Окислитель – хром (VI) превращается в хром (III), образуется зеленый оксид хрома. Восстановитель – азот, входящий в состав иона аммония, превращается в газообразный азот. Итак, дихромат аммония превращается в зеленый оксид хрома, газообразный азот и воду.

Реакция начинается от горящей лучинки, но не прекращается, если лучинку убрать, а становится еще интенсивней, так как в процессе реакции выделяется теплота, и, начавшись от лучинки, процесс лавинообразно развивается. Оксид хрома (III) – очень твердое, тугоплавкое вещество зеленого цвета, его используют как абразив.

Видеоопытразложения дихромата аммония можно посмотреть здесь.